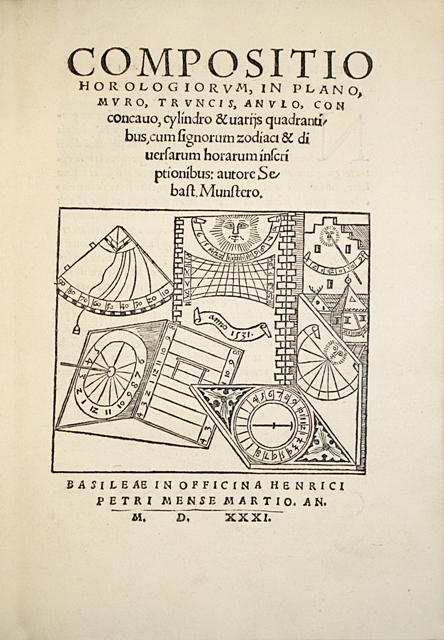

Basel, H. Petri, 1531.

In-4 von (4) Bl., 198 S., (1) Bl., Vignette auf dem Titel, die verschiedene Modelle von Sonnenuhren zeigt, zahlreiche Figuren im Text, darunter mehrere auf ganzen Seiten, Druckermarke auf der Rückseite des letzten Blattes, alles in Holzschnitt. Einige minimale Papierfehler S. 1 bis 5. Gebunden in glattem braunem Kalbsleder, doppelter Rahmen aus mehreren kalten Linien auf den Einbänden mit Lilienblüten an den Ecken, Rücken mit Bünden, Spiel aus gekreuzten kalten Linien am Kopf und Schwanz, kalte Linie auf den Schnitten. Bindung aus dem 17. Jahrhundert.

197 x 137 mm.

Originalausgabe des bedeutenden Werkes von Sebastian Münster über Sonnenuhren, das "erste umfassende Verzeichnis der Sonnenuhrtypen", von dem ein Teil der Illustration Hans Holbein dem Jüngeren zugeschrieben wird.

Lange als der älteste Abhandlung der Gnomonik - Wissenschaft der Sonnenuhren - angesehen, wurde sie von Spezialisten als die vollständigste und genaueste ihrer Zeit anerkannt. Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807), und Joseph Delambre (1749-1822), haben auf das Compositio horologiorum von Münster hingewiesen. Lalande erzählt uns, dass nach den Antiken (Vitruv, Plinius, Vergil Polydor), „Münster und Oronce Fine die Ersten sind, die eine Beschreibung aller Arten von Sonnenuhren gegeben haben“ (in: Bibliographie astronomique, Paris, 1803). Er wusste nicht, dass ein 1515 veröffentlichtes Werk ihm vorausging, aber im Vergleich zu Münster’s Werk nicht die Qualitäten aufweist. Delambre seinerseits beschreibt und untersucht ausführlich das Werk Münster; er hebt die Klarheit der Formulierung, die Präzision der Illustration und vor allem die Genauigkeit der Berechnungen hervor (Geschichte der Astronomie des Mittelalters, Paris, 1819).

Das bedeutende grundlegende Werk, die „Compositio horologiorum“ von Münster, wird zu einem unverzichtbaren Referenzwerk für alle Autoren, die sich im 16. und 17. Jahrhundert mit Gnomonik beschäftigen.

Die Qualitäten des Compositio horologiorum von Sebastian Münster waren bereits offensichtlich für Jên Bullant (um 1515 - 1578), Architekt des Connétable Anne de Montmorency - für den er das Schloss von Ecouen baute - und Autor des ersten detaillierten gnomonischen Werkes in französischer Sprache. Er schöpfte großzügig aus ihm, um sein Recueil d'horologiographie zu verfassen, das 1561 in Paris, 30 Jahre nach dem von Münster, veröffentlicht wurde. Cosmographia universalis, die erstmals 1544 in deutscher Sprache erschien, wurde später ins Französische, Lateinische und Italienische übersetzt und erfuhr während des 16. Jahrhunderts zahlreiche Neuauflagen. Es ist wenig bekannt, dass er sich zunächst durch seine Arbeiten über die hebräische Sprache bekannt machte und sich insbesondere dem Studium der biblischen Chronologie widmete. Münster veröffentlichte 1527 Kalendarium hebraicum, "in dem er eine Chronologie der Welt basierend auf der Bibel und Flavius Josephus erstellt, bevor er eine Erklärung des Jahres und der Monate sowie der hebräischen Feste gibt. Es ist bekannt, dass Münster noch zwei Abhandlungen über Sonnenuhren veröffentlichen wird [...]. Der Ausgangspunkt für Münster (Vorrede zur Compositio horologiorum von 1531, wörtlich wieder aufgenommen 1533) ist das Fehlen einer Uhr bei den alten Hebräern, um die Stunden des Tages exakt zu teilen".

Im 16. Jahrhundert bleibt die Sonnenuhr das am meisten genutzte Zeitmessinstrument. Obwohl mechanische Uhren seit dem 13. Jahrhundert in der Renaissance bereits gebräuchlich sind, befinden sie sich vor allem auf öffentlichen Gebäuden oder als Prestigeobjekte bei wenigen Privaten. Es ist daher hervorzuheben, dass Sonnenuhren und Sanduhren weiterhin die am weitesten verbreiteten Zeitmessinstrumente der Epoche sind. Außerdem erfordern Uhren und Pendeluhren häufige Einstellungen, was das Benutzen der Sonnenuhr immer noch notwendig macht. Dies erklärt die Beständigkeit der Sonnenuhren, die Entwicklung ihrer Ästhetik und Präzision sowie die große Sorgfalt, die ihrer Herstellung gewidmet wird. Die Bedeutung der Gnomonik ist so groß, dass sie im 16. Jahrhundert einen eigenen Bereich der mathematischen Wissenschaften bildet; die meisten Abhandlungen der Zeit müssen ihr ein Kapitel widmen. Zur Veranschaulichung: Das derzeit in der Bibliothek der Pariser Sternwarte auûewahrte Exemplar gehörte zur Sammlung des französischen Mathematikers Michel Chasles.

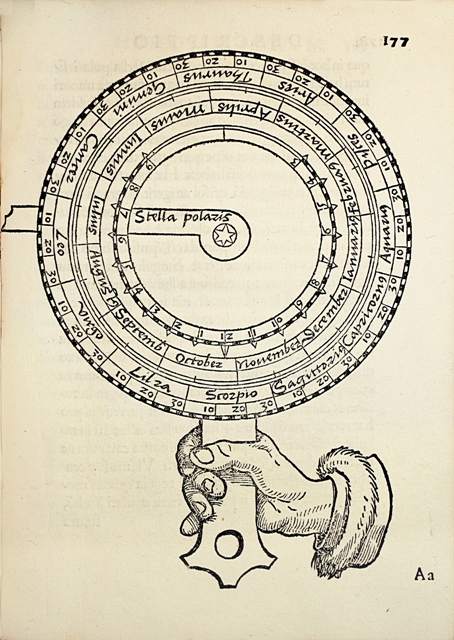

Das Kapitel XLI enthält die erste Beschreibung eines Instruments, das es ermöglicht, die Stunde nachts auf See nach der Position des Mondes zu messen.

Das vorliegende Werk stammt aus der Druckerpresse von Heinrich Petri, dem bedeutendsten Basler Drucker der Zeit zusammen mit Froben und Amerbach. Der Drucker Heinrich Petri wurde 1508 geboren und starb 1579 in Basel. Er ist der Sohn von Adam Petri, ebenfalls Drucker (der zweite der in Basel 1488 gegründeten Dynastie), und Barbara Brand, Witwe von Hieronymus Froben. Adam Petri verschwand 1527, Heinrich übernahm die Buchdruckerei in Zusammenarbeit mit seiner Mutter. Diese heiratete 1529 oder 1530 Sebastian Münster, dessen Werke H. Petri fortan druckte. Bekannt sind insbesondere das hebräisch-lateinische Alte Testament, eine Kosmographie, die Universelle Geographie von Ptolemäus. Heinrich Petri wurde als der bedeutendste Drucker von hebräischen Texten und Landkarten seiner Zeit anerkannt. Seine bekannte Produktion umfasst nicht weniger als 500 Bände. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern hat H. Petri nie ein Buch gedruckt, das der Reformation gewogen war. Wahrscheinlich hat ihm das durch die Intervention des Arztes Vesalius, der dem Kaiser nahestand, die Adlung durch Karl V. im Jahr 1556 eingebracht. Sein Wappen zeigt einen Hammer, der auf einen brennenden Felsen schlägt, dessen Zeichnung, vermutlich von Hans Holbein angefertigt, seine Druckermarke bildet. Der NameHans Holbein der Jüngere (1498-1543) ist fest mit seinem berühmtesten Gemälde verbunden, Die Gesandten, dessen Vordergrund einen Schädel in Anamorphose zeigt und das das Interesse des Künstlers für die in seiner Zeit diskutierten Fragen der Optik und Perspektive widerspiegelt. Maler und Kupferstecher, wurde er im Atelier seines Vaters, Hans Holbein der Ältere, in Augsburg ausgebildet und begann zu arbeiten. Er ließ sich 1515 in Basel nieder. Obwohl sein malerisches Werk dieser Zeit religiös inspiriert ist, kennt man von ihm zahlreiche Illustrationen, die für Bücher geschaffen und in Holz geschnitten wurden.

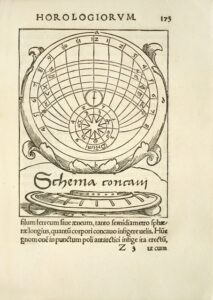

Alle Autoren, die das Compositio horologiorum konsultiert haben, heben übereinstimmend die Genauigkeit und den Reichtum seiner Illustrationenhervor. Sie besteht, zusätzlich zur Titelvignette und zum Druckermarke auf der Rückseite des letzten Blattes, aus 55 in Holz geschnittenen Figuren, einige ganzseitig..

Hollstein (Deutsche Stiche, 1400-1700) schreibt 5 dieser Holzschnitte Hans Holbein der Jüngere zu: Es sind die auf den Seiten 39, 166, 173, 177 und ein ausklappbares außer-textliches Blatt mit dem Titel "Typus universalis horologiorum muralium...". In Wirklichkeit ist dieses Blatt, das in unserem Exemplar fehlt, fast nie in der Ausgabe von 1531 des Compositio horologiorum, zu finden, sodass man sogar bezweifeln könnte, dass es wirklich in dieser Ausgabe enthalten war, obwohl es das Datum 1531 trägt. Von den 8 in französischen Bibliotheken auûewahrten Exemplaren (von denen eines unvollständig und ein anderes in schlechtem Zustand ist), enthält nur eines, das von Nizza, dieses Blatt. Auch unter den 18 Exemplaren des Werkes, die in europäischen Bibliotheken verzeichnet sind, wird es nur in einem angegeben. In diesem Zusammenhang äußerte sich der Kunsthistoriker Passavant (Der Maler-Radierer, Leipzig, 1862) bereits folgendermaßen: "Gemäß dem Datum, das sich neben der Sonne befindet, aus dem Jahr 1531, könnte man glauben, dass die Gravur auch in dem Buch aufgeführt ist, das betitelt ist: Compositio horologiorum in plano etc. Autore Seb Munstero. Basilae Hen. Petri 1531, in-4°, aber wir haben es dort nie gefunden, ebensowenig wie in der späteren lateinischen Ausgabe desselben Verlegers aus dem Jahr 1533." Passavant versichert, diese Tafel nur in späteren Werken desselben Verlegers beobachtet zu haben, nämlich in Rudimenta mathematica, von 1555, und Der Horologien, oder Sonnenuhren, von 1579.

Die vorliegende Abhandlung ist ein wertvolles Zeugnis der Geschichte der Wissenschaftsbücher und wird als eine der bedeutendsten Produktionen des wissenschaftlichen und technischen Geistes anerkannt. Die Bibliothèque Sainte-Geneviève hatte ihr Exemplar für eine Ausstellung ausgewählt, die nur 32 wertvolle Werke in diesem Bereich zeigte: "Wissenschaftler, Werke der Gelehrten in der Bibliothèque Sainte-Geneviève" . Begleitet von diesem Kommentar: " Das erste umfassende Verzeichnis der bekannten Sonnenuhrtypen seiner Zeit, begleitet von Anweisungen zu ihrer Konstruktion (…). Die Kunst, Sonnenuhren zu entwerfen, zu berechnen und zu zeichnen, erlebte in der Renaissance einen meisterhaften Anstoß: Der Bau von Sonnenuhren, der künstlerische Vorstellungskraft mit wissenschaftlichem Wissen verband, entfachte eine wahre Verlagsblüte. Der deutsche Kosmograph S. Münster bietet in diesem Werk das erste umfassende Verzeichnis der zu seiner Zeit bekannten Typen von Sonnenuhren, ergänzt durch Anweisungen zu ihrer Konstruktion. (Tag des Erbes, 19. September 2004, Reserve der Bibliothèque Sainte-Geneviève).

Wertvolles Exemplar, sehr frisch und groß in den Rändern, erhalten in seiner ersten Kalbslederbindung aus der Zeit.

Herkunft: Louis Aubret (1695-1748), Ratsmitglied im Parlament von Dombes (Ex-Libris graviert mit Wappen im inneren Deckel des vorderen Einbands). Er ist der Autor der Memoirs to serve the history of Dombes, erstmals 1868 von M.C. Guigue veröffentlicht, basierend auf einem unveröffentlichten Manuskript aus dem 18. Jahrhundert.

Bibliographie: Adams, M 1916; Brunet III, 1944; Burmeister, Sebastian Münster, 1694, Nr. 49; Hollstein, Deutsche Stiche 1400-1700, Band XIV A, Nr. 88 a-e; Hieronymus, 1488 Petri-Schwabe 1988, Basel, 1997; Museum Basel, Die Malerfamilie Holbein in Basel, 1960, 426-427; Passavant, Der Maler-Radierer, Leipzig, 1862, Bd.3, S.384-85.