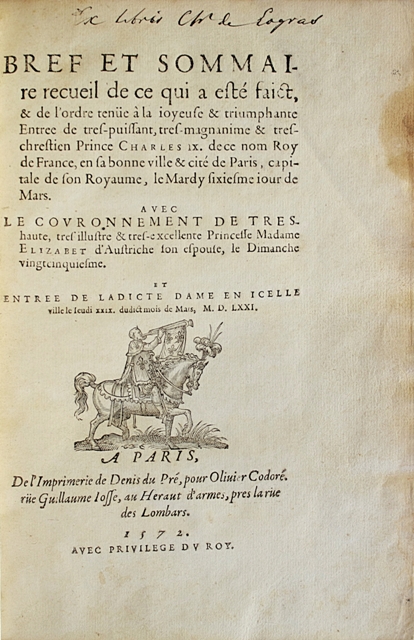

Paris, Denis du Pr00, 1572.

In-4 de 53 ff., (1), 9 gravures 00 pleine page dans le texte et une gravure d19epliante hors texte ; 10 ff., 26, (2) ff. dont 1 bl., 9, (2) ff.bl., 6 gravures 00 pleine page dans le texte. Ex libris manuscrit sur le titre. Reli00 en plein veau brun granit00, filet 00 froid encadrant les plats, dos 00 nerfs orn00, coupes d19cor00es, tranches mouchet00es. Restaurations anciennes au dos. Reliure du d19but du XVIIIe si00cle.

235 x 157 mm.

Originalausgabe eines der schönsten Einträge der französischen Renaissance, die mehrere Dutzend Werke von Ronsard, Antoine de Baïf, Amadis Jamyn, Jean Dorat, Du Faur de Pibrac, Pasquier,… in der Originalausgabe enthält. Mortimer, French, 205-206; Rahir, Dutuit, 676; Picot, Rothschild, 3117; Brunet, II, 1001; Pichon, 4897; Fairfax Murray, French, 152.

Eines der schönen französischen Festbücher des 16. Jahrhunderts, das die Krönung der Königin Elisabeth von Österreich, Gattin von Karl IX und Tochter des Kaisers Maximilian II, beschreibt, die in der Abtei Saint-Denis stattfand, sowie den Einzug der Herrscher in die Hauptstadt.

Das Werk stammt von dem Pariser Schöffen Simon Bouquet, den seine Kollegen vom Rathaus beauftragt hatten, das Fest zu organisieren und die Gestaltung der Dekorationen zu leiten; dies hatte er Ronsard und Dorat anvertraut, die das Thema festlegten: das glückliche Zusammentreffen von Frankreich und Germanien. Diese beiden Dichter wandten sich für die Skulpturen an Germain Pilon, für die Tischlerarbeiten an Le Conte und für Perspektiven und Malereien an Pierre d’Angers und Nicolo dell’Abbate, den berühmten Rivalen des Primatice in Fontainebleau.

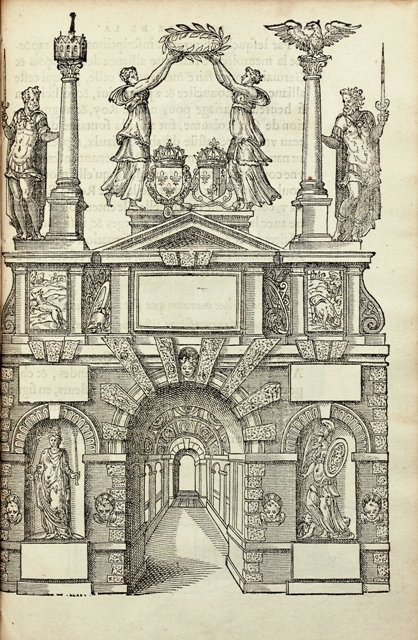

Die Ausgabe enthält 16 ganzseitige Holztafeln, darunter eine ausklappbare, die Olivier Codoré, dem Edelstein- und Gravierer, zugeschrieben werden. Nach Mariette ist dies der verkürzte Name des Kammerdieners und Edelsteingraveurs des zukünftigen Heinrich IV., der wegen der Menge an Halsketten, die er gerne zur Schau stellte, den Spitznamen Coldoré erhielt.

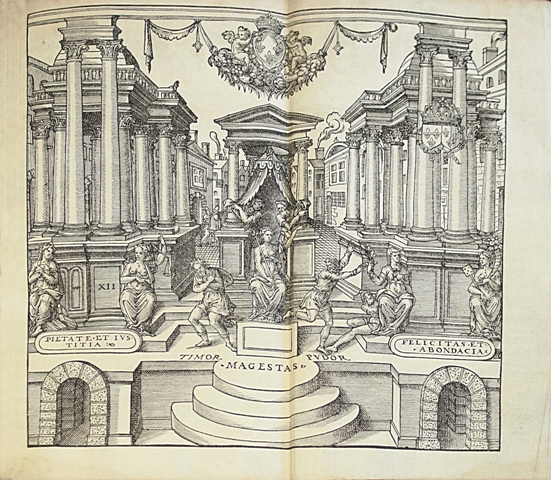

Die Illustration zeigt die temporären Architekturen, Triumphbögen, Lauben aus Efeu und Laub, Brunnen,… die auf dem Weg des königlichen Umzugs errichtet wurden. Sie ist selbst interessant, weil sie « veränderbar » ist. Diese Zeremonien waren um ein Jahrzehnt verzögert worden, da Karl IX. erst durch den kürzlich abgeschlossenen Frieden von Saint-Germain am 11. August 1570 seinen feierlichen Einzug in die Hauptstadt halten konnte, wodurch ein vorübergehendes Ende einer zehnjährigen Religionskriege gesetzt wurde.

« Der Einzug des Königs ist mit 10 Figuren geschmückt, von denen 9 eine Größe von 200 x 140 haben; die zehnte, größere (208 x 212) zeigt die Perspektive des gemalten Gemäldes auf dem Platz des Châtelet. Diese Hölzer weisen Ähnlichkeiten mit denen des Einzugs von Heinrich II. auf. Der Einzug der Königin ist mit 6 Hölzern geschmückt, die jeweils aus zwei Teilen bestehen: Der untere Teil ist die exakte Reproduktion der entsprechenden Darstellung des Königseinzuges; der obere Teil allein wurde neugraviert, mit unterschiedlichen Motiven. Da die Königin ihren Einzug 23 Tage nach dem König hielt, musste man die gleichen Dekorationen beibehalten und die Allegorien und Inschriften durch andere ersetzen, die besser geeignet waren. Diese gesamte Dekoration soll von Codoré stammen, wie das Privileg vermuten lässt. Nach Mariette soll Codoré der Spitzname von Fontenay sein, dem Edelsteingraveur von Heinrich IV. » (Brun, Das illustrierte französische Buch der Renaissance, S. 181).

Der Band enthält eine Anmerkung zum Erstdruck: das Wort « vouloir » auf f.34 v° wurde nicht in Zeile 7 eingefügt.

Brunet (II, 1001) erwähnt « In einigen Exemplaren folgt auf die Seite ‚Simon Bouquet’ ein Gedicht von E. Pasquier Parisien mit dem Titel ‚Au Roy Congratulation de la paix faicte par sa Majesté entre ses sujets l’onzieme jour d’Aoust 1570’, 9 Blätter » Unser Exemplar ist eines der sehr seltenen, das dieses Gedicht von Pasquier enthält.

Da die Königin krank war, wurde drei Wochen später ein weiteres Fest zu ihren Ehren organisiert. Die gleichen temporären Architekturen wurden verwendet aber mit neuen, allegorischen Figuren dekoriert.

Kostbares Exemplar mit großen Margen und nicht gewaschen, erhalten in seinem Einband aus dem 18. Jahrhundert. Exemplare in altem Einband sind selten, da die meisten zum Ende des 19. Jahrhunderts neu gebunden – und dabei gewaschen – wurden.