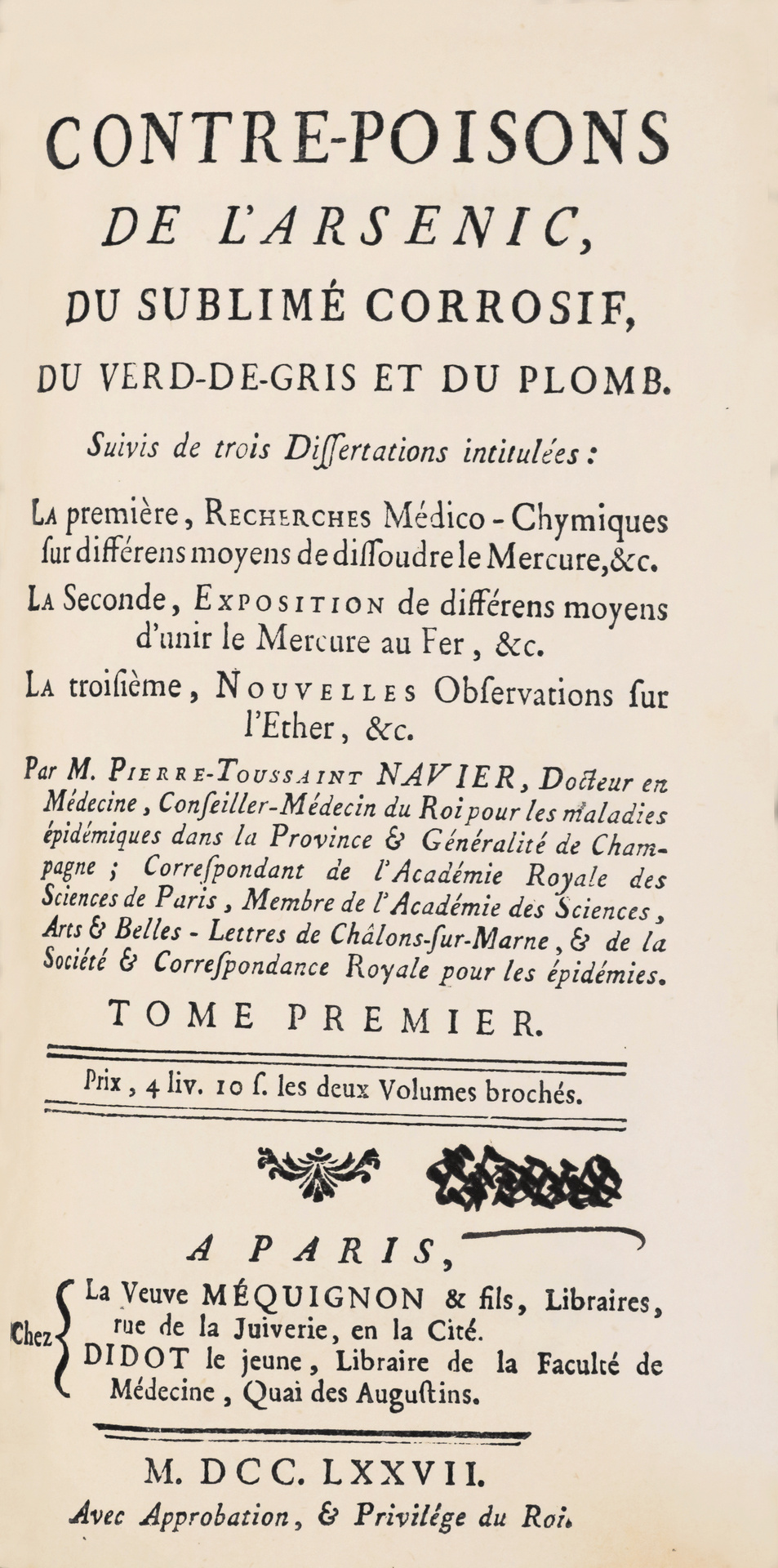

Paris, Veuve Méquignon und Didot der Jüngere, 1777.

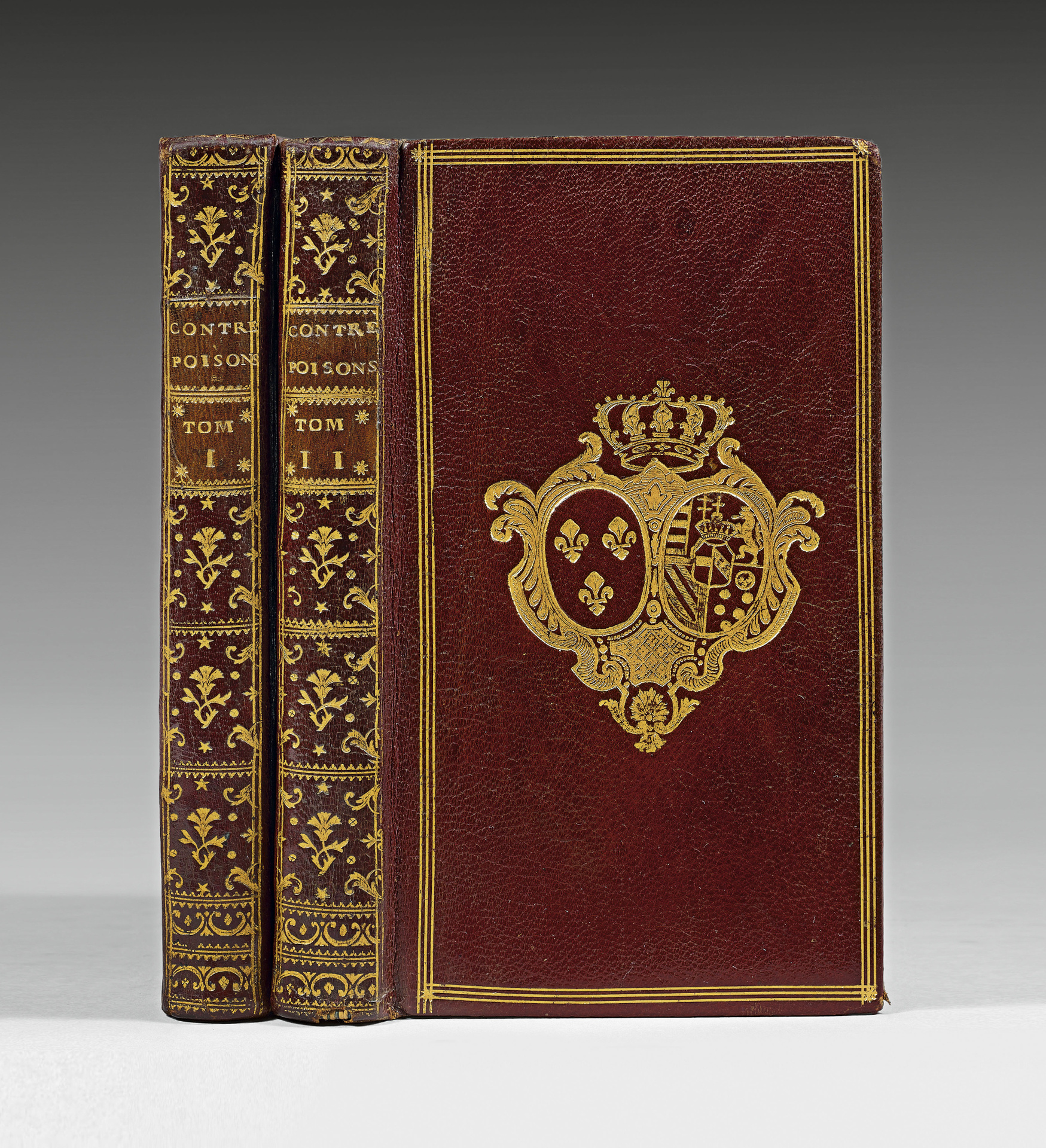

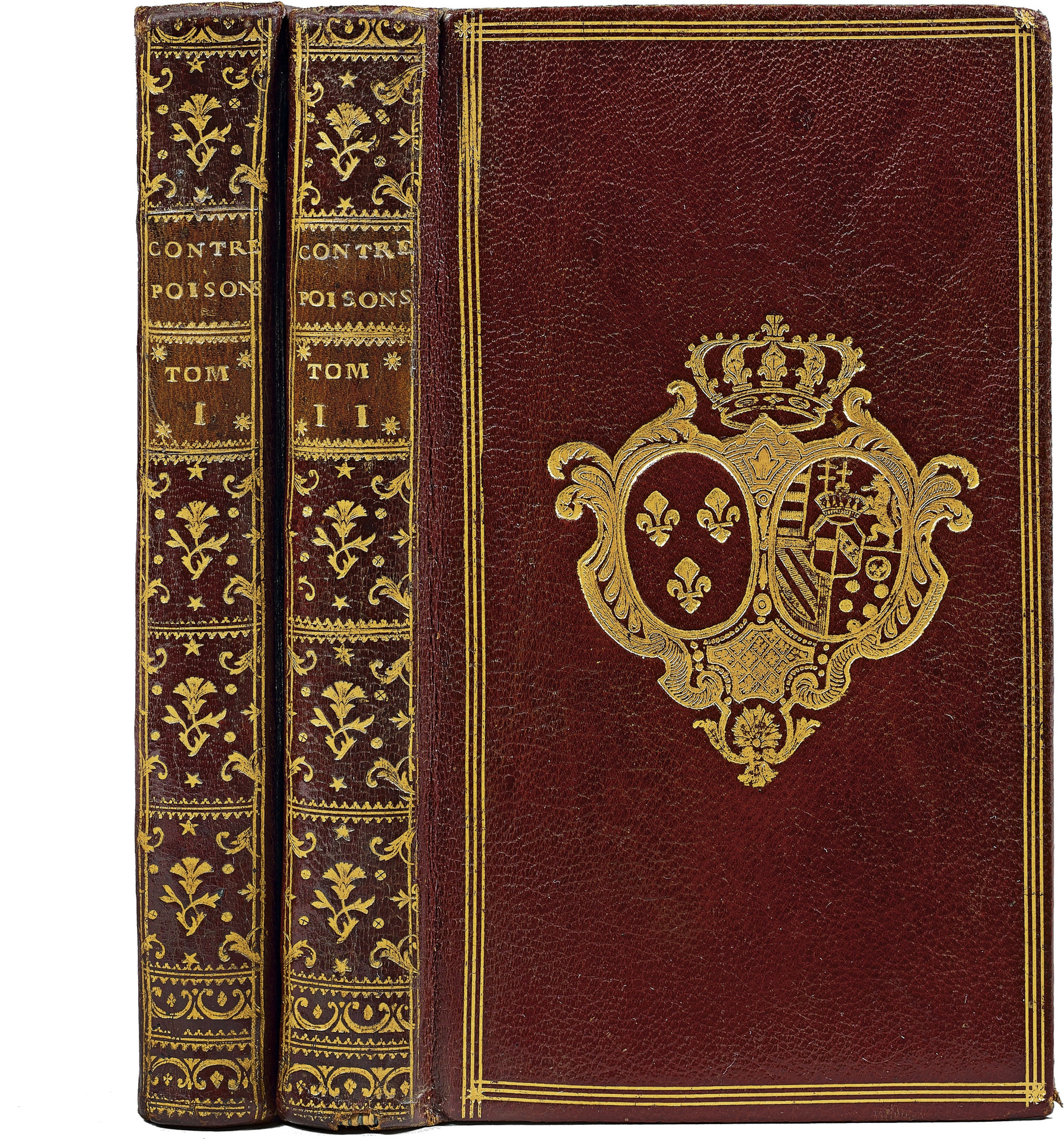

2 Bände in 2 Bänden in-12 von: I/ xxv S., (1) S. Errata, 30 S., 360 S.; II/ xxi S., (1) S. Errata, 389 S. Voll rotes Marokko, dreiteilige goldene Zierleisten um die Platten, große goldene Wappen in der Mitte, glatt verzierte Rücken, verzierte Schnittkanten, innere Zierkante, goldene Schnitte auf Marmorierungen. Winziger Riss an einem Kapitell. Einband der Epoche.

168 x 96 mm.

Erstausgabe des am meisten geschätzten Buches des Doktors Pierre-Toussaint Navier (1712‑1779), Arzt des Königs Ludwig XVI.

« Dieses Werk, das der tiefsten Chemie entlehnt und aus mehr als dreißig Jahren Forschungsergebnissen hervorgegangen ist, genießt noch immer verdientes Ansehen; es wurde von C.-E. Weigel, Greifswald, ins Deutsche übersetzt ». (C. T-Y).

Pierre-Toussaint Navier, geboren in St-Dizier am 1.er November 1712, wurde 1741 in Reims zum Doktor der Medizin promoviert. Er wählte Châlons-sur-Marne zu seinem Wohnsitz und verdiente sich bald den Titel eines Korrespondenten der königlichen Akademie der Wissenschaften durch ein Memoire über die Entdeckung des Äther Nitreux. Seit dieser Zeit war jedes Jahr seines Lebens durch neue Betrachtungen oder Abhandlungen gekennzeichnet, die in den Berichten der Akademie der Wissenschaften, der Akademie von Châlons und in der Gazette de médecineverzeichnet sind. Immer von der Liebe zum Gemeinwohl und dem Wunsch, zum Fortschritt der Wissenschaften und Künste beizutragen, angetrieben, unternahm er es, sie unter seinen neuen Mitbürgern zu festigen, indem er zusammen mit Dupré d’Ornay und anderen das Projekt einer literarischen Gesellschaft initiierte, die 1753 ihre Sitzungen begann und im August 1775 zur Akademie der Wissenschaften, Künste und schönen Buchstaben erhoben wurde. Ludwig XVI. gewährte ihm 1779 eine Pension.

« Als Herr Navier seinen ‘Traité des contre-poisons’ veröffentlichte, war er bereits als Chemiker bekannt und die königliche Akademie der Wissenschaften hatte ihn in die Reihe ihrer Korrespondenten aufgenommen. Er hatte dieser Gesellschaft 1741 ein Verfahren zur Herstellung einer bis dahin unbekannten Ätherart vorgestellt, die er durch Mischen und Schütteln von Weingeist mit Salpetersäure erhielt. Diese Entdeckung, die in allen Chemiebüchern aufgenommen ist, hätte allein seinen Namen der Nachwelt überliefert, selbst wenn diese Wissenschaft ihr sonst keine Verpflichtungen gehabt hätte. Eine neue Erkenntnis ist ein weiterer Schritt zur Wahrheit, und dieser Weg, der zu dauerhaftem Ruhm führt, war der einzige, der der Wünsche des Gelehrten, den wir verloren haben, würdig gewesen wäre. Niemals hat er die Stimme des Ruhms ermüdet, die manchmal einem kurzen Moment des Gefallens ein ewiges Schweigen folgen lässt. Dieser Arzt hat eher ein gegenteiliges Schicksal erlebt. Lange ignoriert, hatte er weder Rivalen noch Bewunderer. Seine Forschungen zogen schließlich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich, man zollte seiner Arbeit ohne Voreingenommenheit und ohne Enthusiasmus Beifall; aber sein Ruf wurde nie gleich seinen Talenten, weil er sich auf andere verließ, sie bekannt zu machen, und er wusste vielleicht selbst nicht, was sie wert waren.

Herr Navier zufrieden sich nicht damit, eine neue Ätherart erhalten zu haben. Nachdem er in dieser Zubereitung verschiedene nitrose Metallsalze verwendet hatte, bemerkte er, dass mehrere dieser Substanzen bei ihm verbunden blieben, und er identifizierte diejenigen, die sich dieser Verbindung verweigerten. Diese Experimente wurden von der königlichen Akademie der Wissenschaften sehr günstig beurteilt.

Sie sprach zwei Memoiren desselben Autors die gleiche Anerkennung zu, die sich mit verschiedenen Methoden zur Lösung von Quecksilber durch pflanzliche Säuren und durch einige neutrale Salze befassen und eine neue Methode vorstellen, um es ohne die Hilfe von irgendeiner Säure in Wasser löslich zu machen, mit Überlegungen zu den Vorteilen, die die Medizin aus diesen Präparationen ziehen kann.

Indem er die von Homberg angegebene und von Boërrhaave praktizierte Methode anwandte, um Quecksilber durch die alleinige Hilfe der lange andauernden Bewegung in ein feines Pulver zu reduzieren, gelang es Herrn Navier, es in pflanzlicher Säure löslich zu machen. Das von ihm veröffentlichte Verfahren für salmiak und mercurial Essigsalz sind vor allem in der medizinischen Praxis sehr nützlich. Das eine ist milder als die Panazee; das andere hat weniger Aktivität als die derselben Art mit Mineralsäuren zubereiteten Salze. Als Herr Navier mit seinen bemerkenswerten Experimenten begann, wurde ihre Zusammensetzung von den Herren Keyser und Mollée geheim gehalten, die davon profitierten. Herr Navier, indem er sie bekannt machte, leistete einen doppelten Dienst; er enthüllte zugleich zwei der bedeutendsten Geheimnisse des Empirismus und bot der Medizin zwei Heilmethoden an, die ihr fehlten.

Die Vereinigung von Eisen und Quecksilber war lange das Ziel der Wünsche vieler Chemiker. Herr Navier erreichte dies durch zehn verschiedene Verfahren, die darauf hinauslaufen, eine Eisenlösung und eine Quecksilberlösung miteinander zu vermischen, beide durch Essig oder durch Schwefelsäure hergestellt. Das salzige Präzipitat, bestehend aus diesen beiden Metalle, erscheint in Form eines strahlend kristallinen Schnees, ähnlich in seinem äußeren Erscheinungsbild einem beruhigenden Salz.

Eine weitere Entdeckung dieses Akademikers ist die Lösung von Quecksilber in Leber von Schwefel, die noch niemand vor ihm versucht hatte und die ihm ein sehr nützliches schmelzbares Mittel zur Behandlung von skrofulösen Krankheiten und verschiedenen Hautkrankheiten lieferte.

Diese Experimente, die in dem hier vorgestellten Werk dargelegt werden, sind von zahlreichen neuen Beobachtungen, feinen Entdeckungen, interessanten Details begleitet, die im Autor jene Gabe und jenes Gespür erkennen lassen, die die Natur nur denen zu verleihen scheint, denen sie einige ihrer Geheimnisse enthüllen möchte.»

Der Abt Rozier, Beobachtungen zur Physik zur Naturgeschichte und zu den Künsten, 1783, S. 15.

Wertvolles Exemplar des Autors mit der eigenhändigen Unterschrift von Doktor Navier auf jedem Band, der Königin Marie-Antoinette überreicht und in einem Luxuslederband in rotem Maroquin aus jener Zeit versehen mit ihren großen Wappen gebunden.

Ernest Quentin Bauchart bestätigt uns, dass Königin Marie-Antoinette neben den Büchern aus dem Petit Trianon eine bedeutende Bibliothek besaß, die sie im Schloss der Tuilerien einrichten ließ.

Die Bücher der Königin, größtenteils von Blaizot gebunden, sind in der Regel einheitlich in rotem Maroquin gehalten, mit den vereinigten Wappen von Frankreich und Österreich, mit einfachen Linien auf den Deckeln.

Die weniger wichtigen Werke, die die Schränke des kleinen Trianon füllten, blieben größtenteils in Versailles. Sie sind bescheiden in porphyrfarbenem Kalbsleder gebunden, das auf dunkelem Rot mit schwarzen Punkten gesprenkelt ist.