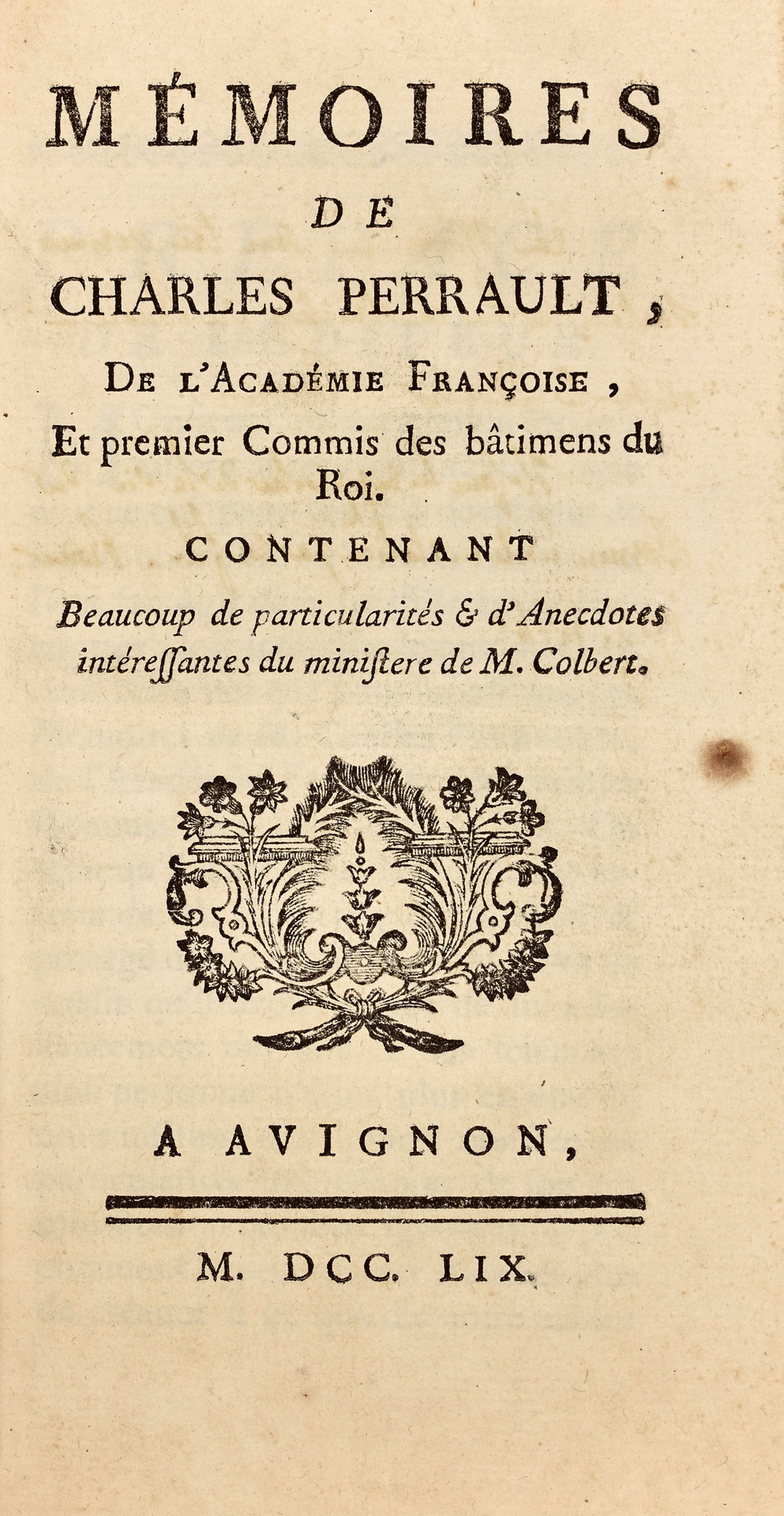

Avignon, 1759.

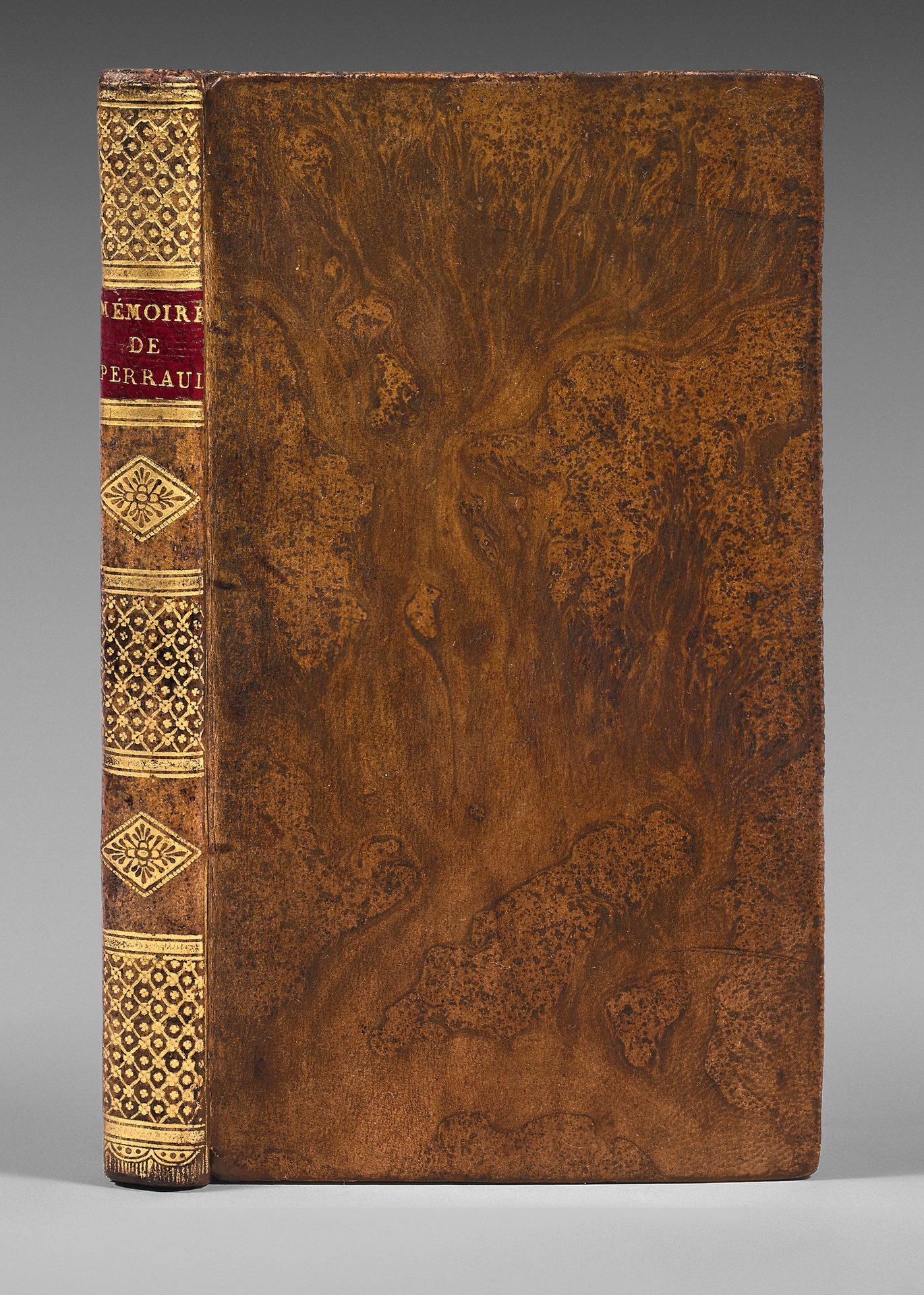

1 Band in-12 von (2) Bl. und 204 Seiten. Vollmarmoriertes glaciertes Kalbsleder, glatter Rücken verziert, gelbe Schnitte. Einband aus dem späten 18. Jahrhundert.

162 x 85 mm.

Gesuchte Originalausgabe der « Memoiren » des Autors der Erzählungen oder Geschichten aus vergangenen Zeiten, sehr selten in eleganter alter Bindung.

Tchemerzine, V, 188.

Diese Originalausgabe wurde im September 2010 von « Kessinger Publishing ».

Les Memoiren enden nach dem Bruch mit Colbert und wurden vom Architekten veröffentlicht Pierre Patte.

« Bestimmt für seine Kinder, geschrieben mit einer gewissen Unschuld, enthüllen sie kuriose Einzelheiten über Bernini und Riquet. »

Von Touraine stammend, aber in Paris ansässig, gehört die Familie Perrault zu einer hochrangigen Bourgeoisie mit modernen und jansenistischen Empfindungen, deren Söhne Anwalt (Jên), Generalsteuereinnehmer (Pierre), Architekt und Arzt (Claude) oder Doktor der Theologie (Nicolas) sind.

Was Charles betrifft, so scheint er einem gewöhnlichen Bildungsgang für einen zukünftigen Bêmten zu folgen (brillante literarische Studien am Collège de Bêuvais in Paris, Rechtslizenzen und Immatrikulation an der Anwaltskammer 1651), bricht aber in Wirklichkeit mit der schulischen Institution. Dann sieht man ihn, wie er versucht, die großen Ereignisse des Königreichs zu feiern: Oden über den Frieden anlässlich des Pyrenäenvertrags (1659), über die Hochzeit von Ludwig XIV. und Maria Theresia (1660), über die Geburt des Dauphins (1661), mit einem literarisch umstrittenen Talent (von Racine), aber mit wachsendem politischen Erfolg, soweit dass er bald als idêle Ergänzung für den jungen König und seine Administratoren erscheint, um das kulturelle Projekt der Neuordnung Frankreichs zu verwirklichen; während er gleichzeitig der Aufsicht über die königlichen Gebäude zugewiesen wird, wird Perrault, der soeben seine Kunst der Lobpreisung bewiesen hat (Rede über den Erwerb von Dünkirchen durch den König... 1663), auf Empfehlung von Chapelain zum Sekretär der Kleinen Akademie (zukünftige Akademie der Inschriften und schönen Künste) ernannt.

Er wird in die Académie française (1671) gewählt, deren Kanzler er nach dem Tod von Séguier (1672) wird und die Regeln des Betriebs neu definiert. Seine Wirksamkeit erweist sich erneut als so hoch, dass Colbert ihm im selben Jahr ein maßgeschneidertes Amt (Kontrolleur general der Gebäude) zuschreibt.

Nach dem Tod von Colbert (1683) wird er aus seinem Amt als Generalhauptkontrolleur entlassen und von Louvois aus der Kleinen Akademie ausgeschlossen; lediglich als Direktor der Akademie bleibt er de facto in den Ruhestand versetzt, fast vollständig, mit fünfundfünfzig Jahren.

Charles Perrault widmet sich dann der Erziehung seiner Kinder (er ist seit 1678 verwitwet), vor allem aber vertieft er seine religiösen Überlegungen (Christlicher Brief über die Buße, Lobpreis auf Ludwig XIV., den Beschützer der katholischen Religion, 1683, Ode An die neu Bekehrten, 1685, etc.), die sich als ethische Grundlage der kommenden Auseinandersetzung zwischen den Alten und den Modernen erweisen werden. Davon zeugt seine Beratung durch zwei gemäßigte ehemalige Religionslehrer, Bossuet und Huet, hinsichtlich seines Heiligen Paulin, Bischof von Nola (1686), einem Epos in sechs Gesängen, das zusammen mit einem Brief an Fontenelle erscheint, Der Genius. Am 27. Januar 1687 bricht die öffentliche Lesung von Das Jahrhundert des Ludwig XIV. von Charles Perrault, zu Ehren der Modernen, eine Streitigkeit zwischen Alten und Modernen aus, deren Implikationen über die Polemik ihrer jeweiligen Anführer, Boilêu und ihn selbst, hinausgehen. Sie wird außerdem mit der Versöhnung (1694) derer enden, die wahrscheinlich bloß „unterschiedlich der gleichen Meinung“ waren (Boilêu). Im Laufe der Kontroverse erscheinen die vier Bände der Parallelen zwischen Alten und Modernen (1688 bis 1697), in denen Perrault die theoretische Summe seiner Positionen liefert, während er gleichzeitig ein doppeltes Gleichnis über seine Reflexion zur Weltordnung vorschlägt: einerseits in theologischer Form, Die Schöpfung der Welt (1691), was zu Adam oder die Schöpfung des Menschenwird, sein Fall und seine Wiederherstellung… (1697), und andererseits in der scheinbar naiven Form von Erzählungen in Versen oder von Erzählungen oder Geschichten aus vergangenen Zeiten (1691 bis 1697).

Sehr interessante Memoiren, selten in eleganter alter Bindung.