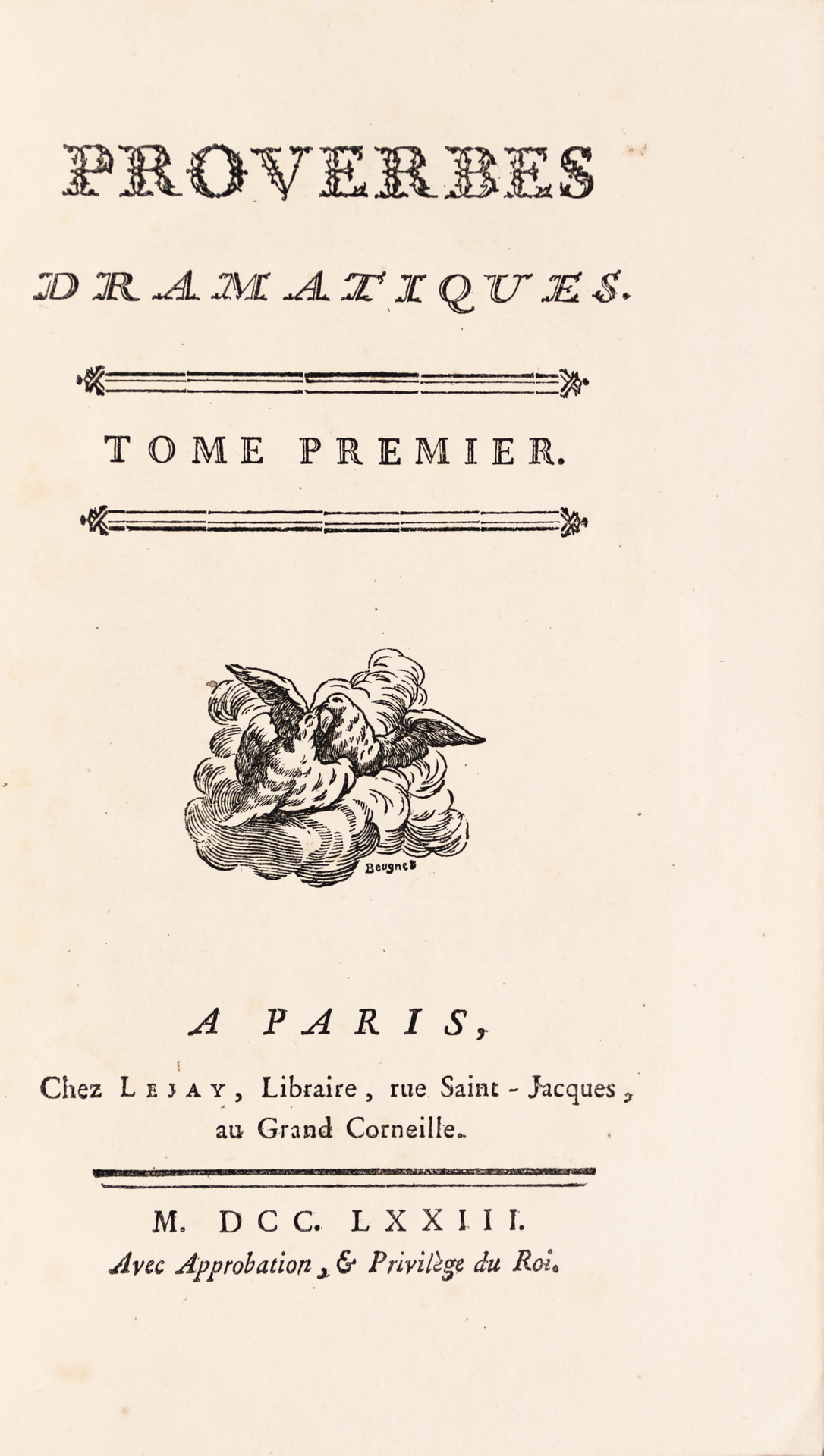

Paris, bei Lejay, 1773.

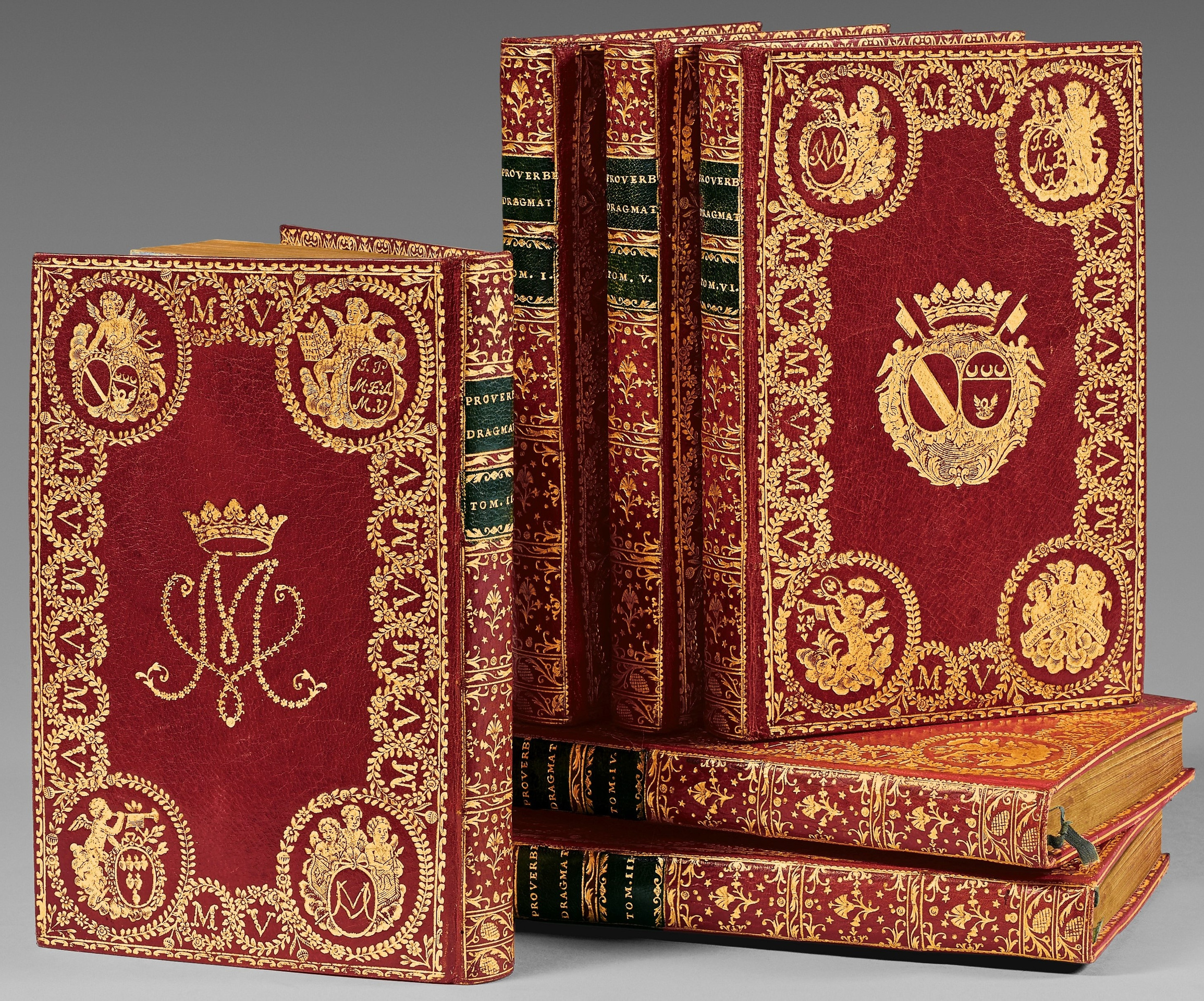

6 Bände in-8, rotes Maroquin, glatte Rücken mit Kassetten und ornamentiert mit Titelfeld und Bandnummerierung in grünem Maroquin, breiter goldener Rahmen mit kleinen Medaillons, die die Einbände schmücken, die Ziffern MV achtmal in den seitlichen Bordüren wiederholend; großes Medaillon an jeder Ecke mit vollgoldenen Putten illustriert, vergoldete Wappen in der Mitte der vorderen Deckel und in einem der Medaillons, gekrönte Ziffer „MV“ vergoldet in der Mitte der hinteren Deckel, filettierte Schnitte, vergoldete Innenrollen, vergoldete Schnitte, Innenfutter und Vorsätze aus blauem Taft. Eine der außergewöhnlichsten französischen Einbände der Aufklärung. Einband der Epoche.

202 x 130 mm.

Äußerst seltene zum Teil originale Ausgabe der 82 Theaterstücke des französischen Malers, Architekten, Kupferstechers und Dramatikers Carmontelle (Louis Carrogis genannt, 1717-1806), „Vorleser des Herzogs von Chartres“, veröffentlicht von 1768 bis 1773.

Die Sprichwörter Nr. 60 bis 82 sind hier in Erstausgabe enthalten, die Sprichwörter Nr. 1 bis 33 erschienen zuerst 1768 und die Nr. 34 bis 59 im Jahr 1769.

Als Frontispiz eine libertine Allegorie, in Kupfer gestochen von Jean-Baptiste Delafosse.

„Der Vorleser des Herzogs von Chartres bringt hier dieses Genre, das im vorangegangenen Jahrhundert im Hôtel de Rambouillet entstand und literarische Spiele liebt, zur Vollendung. Seine dramatischen Sprichwörter zeichnen sich durch ihre Kürze (ein Akt, eine bis sechzehn Szenen), ihre Prägnanz, ja sogar ihre Skizzenhaftigkeit und ihre liebenswerte Moralisierung aus. Sie illustrieren konkret eine moralische Wahrheit, die im finalen „Wort“ zusammengefasst ist, welches dem Scharfsinn des Zuschauers überlassen bleibt. Es handelt sich um ein halb spielerisches, halb literarisches Genre, angesiedelt zwischen dem Hommage-Stück für den Herrscher, dem Gerüst, das zur Improvisation der edlen Amateurschauspieler einlädt, und der reduzierten Komödie. Das Interesse dieser „Pochaden“ liegt in der breiten sozialen Palette, die dargestellt wird: Welt der Geistlichen, der Militärs, der Richter, der Bauern, der Adligen und der kleineren Pariser Bourgeoisie, deren Sprache, Sitten, Bestrebungen und Alltag Carmontelle präzise einfängt. Das Gefühl von Realität wird durch das Fehlen literarischer Typen, komplexer Intrigen und glänzender Dialoge verstärkt. Die Aktualität erscheint in Anspielungen auf modische Vergnügungen, künstlerische Streitigkeiten, angesagte Schauspiele. Große Aufmerksamkeit wird den materiellen Bedingungen der Aufführung gewidmet, was sich in den szenischen Hinweisen zu den Bewegungen der Schauspieler, den Tönen, den Mimiken und vor allem den Kostümen der Volksklassen widerspiegelt. Sicherlich könnte man diesen Sketchen, wie es bereits einige Zeitgenossen taten, Punktualität, Wiederholungen, relative Leere, Ungeschicklichkeit in der Konstruktion oder Schwerfälligkeit vorwerfen. Dies verkennt jedoch die Bedingungen des flüchtigen Auftretens: es wird von edlen Schauspielern in der Tradition des Gesellschaftstheaters gespielt, das in dieser zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts so hoch im Kurs steht. Eine bestimmte Anzahl von Eigenschaften erscheint somit gerechtfertigt: die Aufmerksamkeit für die Aufführung, die als Fest erscheint, die Vorliebe für das Spektakuläre, die Kompositionsrollen und die sozialen Verkleidungen, die einen vorübergehenden und ungefährlichen Karneval ermöglichen. Der Adel wacht über das Bild, das er von sich selbst vermittelt. Die kulturellen Anspielungen, die erklärten literarischen Einflüsse (vor allem von Molière und Marivaux), die unerbittliche Satire auf die Ausgeschlossenen (z.B. die Emporkömmlinge) bilden die Grenzen des Ausmaßes an Nachsicht, das er sich bei der Parade und den traditionellen Schwächen, die er sich auf der Bühne eines Gesellschaftstheaters zugesteht, erlaubt. Literarisch und soziologisch gesehen bieten die Proverbes ein wertvolles Zeugnis über die privaten Theater am Ende des Jahrhunderts. (Marie-Emmanuelle Plagnol-Dieval).

Außergewöhnlicher Pariser Liebes-Einband, 1773 für die Marquise de Menou gefertigt.

Anne-Isabelle-Michelle de Chaspoux de Verneuil hatte 1769 René Louis Charles de Menou geheiratet.

Die Medaillons, umgeben von Blumenkränzen, enthalten die Initialen M(enou) und V(erneuil), getrennt, verbunden oder verschlungen, sowie brennende Herzen und Amoretten mit Sprüchen: „So vereinen sich ihre Herzen “ und „Singen wir das reizende Paar, das uns unter seine Gesetze bindet“.

Sicherlich einer der gelungensten französischen Einbände des Zeitalters der Aufklärung.