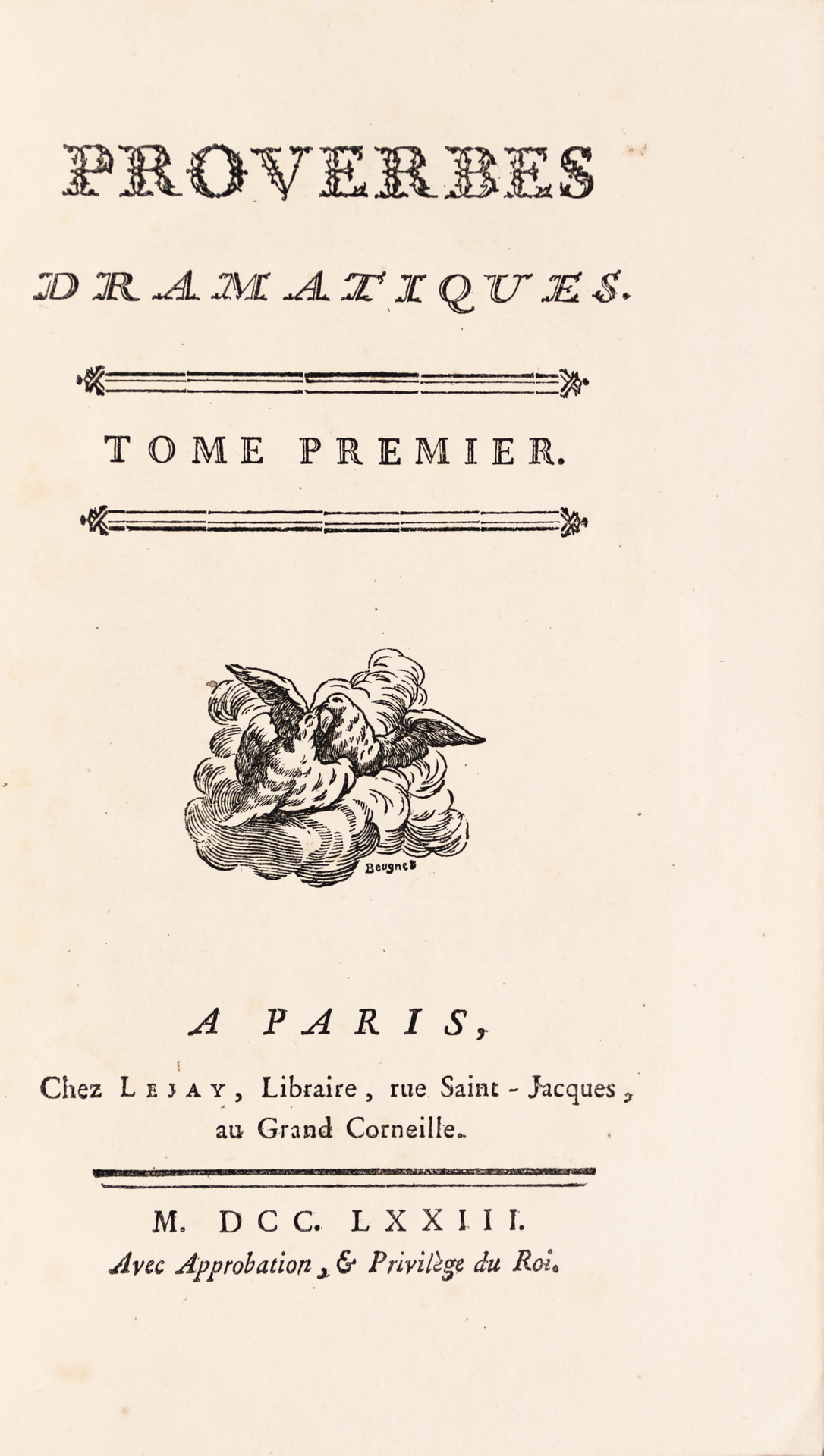

Paris, bei Lejay, 1773.

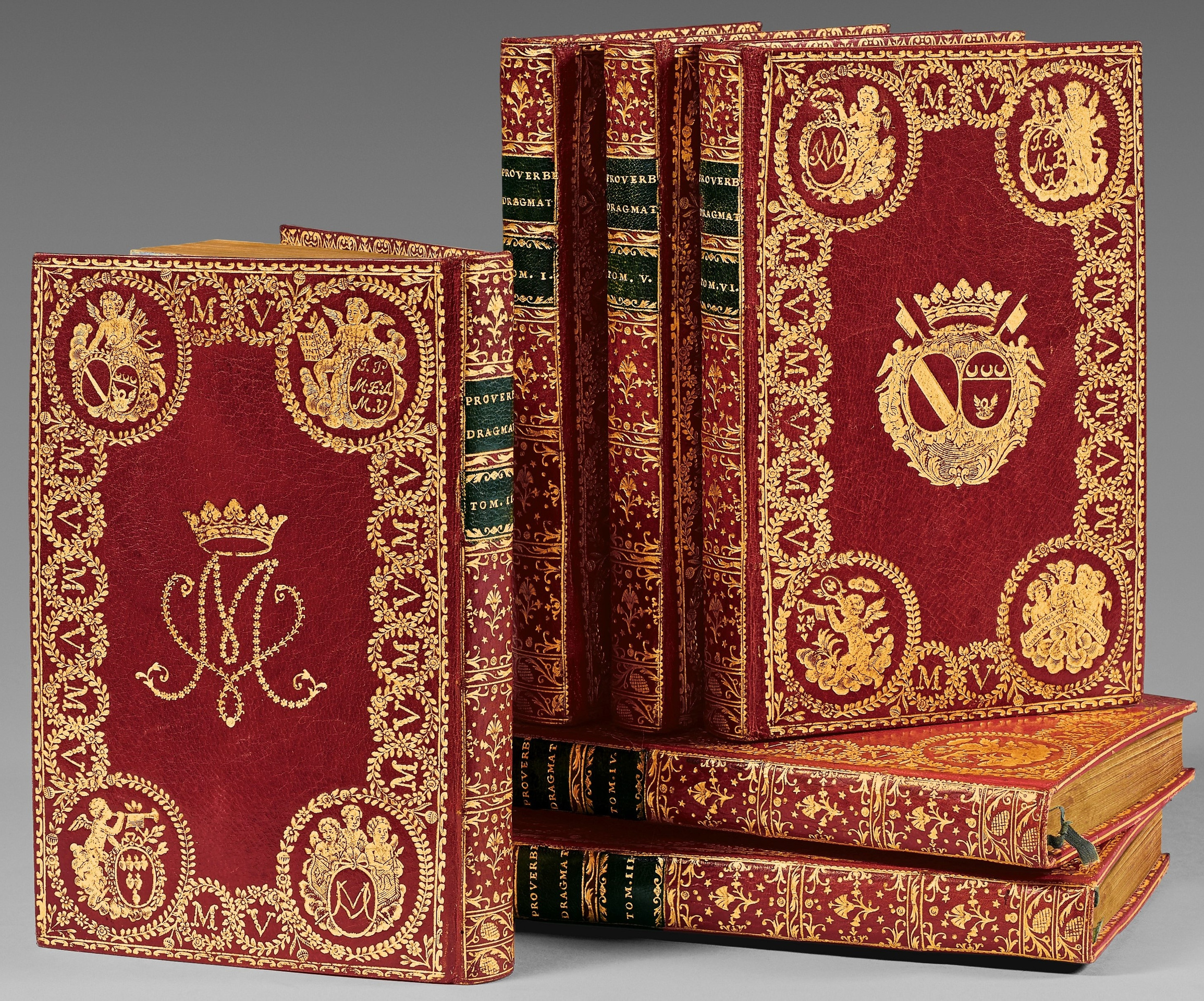

6 Bände in-8, roter Maroquin, glatte, kastenförmige und verzierte Rücken mit Titel- und Bandnummernschildern in grünem Maroquin, breiter Goldrahmen aus kleinen Medaillons, die die Tafeln schmücken, die Ziffern MV achtmal in den seitlichen Rändern wiederholt; großes Medaillon an jeder Ecke mit goldenen Putten illustriert, goldene Wappen im Zentrum der Vorderplatten und in einem der Medaillons, die gekrönte Ziffer „MV“ in Gold im Zentrum der Rückplatten, filetiertes Schnittdekor, innere goldene Rolle, goldene Schnittkanten, Doublures und Vorsätze aus blauem Taft. Einer der außergewöhnlichsten französischen Einbände des Zeitalters der Aufklärung. Einband der Zeit.

202 x 130 mm.

Äußerst seltene Ausgabe, teils original, der 82 Thêterstücke des französischen Malers, Architekten, Graveurs und Dramatikers Carmontelle (Louis Carrogis genannt, 1717-1806), „ Vorleser des Herzogs von Chartres “, veröffentlicht von 1768 bis 1773.

Die Sprichwörter Nr. 60 bis 82 sind hier in der Erstauflage enthalten, die Sprichwörter Nr. 1 bis 33 wurden zuerst 1768 veröffentlicht, und die Nr. 34 bis 59 im Jahr 1769.

Als Frontispiz eine libertine Allegorie, Kupferstich von Jên-Baptiste Delafosse.

„Der Vorleser des Herzogs von Chartres bringt hier dieses Genre, das im vorherigen Jahrhundert im Hôtel de Rambouillet entstanden ist und Freunde literarischer Spiele hat, zu seiner Vollendung. Seine Dramatischen Sprichwörter zeichnen sich durch ihre Kürze (ein Akt, eine bis sechzehn Szenen), ihre Präzision, ja, ihre Skizzenhaftigkeit und ihre freundliche Moralisierung aus. Sie veranschaulichen konkret eine moralische Wahrheit, die im abschließenden „Wort“ zusammengefasst ist, das der Scharfsinn des Zuschauers entschlüsseln soll. Es ist ein halbliterarisches, halbunterhaltsames Genre, zwischen dem Gelegenheitsspiel als Hommage an den Herrn, dem zur Improvisation überlassenen Gerüst der edlen Laiendarsteller und dem reduzierten Thêterstück. Der Reiz dieser Skizzen liegt in der breiten sozialen Palette, die dargestellt wird: die Welt der Geistlichen, der Militärs, der Richter, der Bauern, der Adeligen und der kleinbürgerlichen Pariser, deren Sprache, Sitten, Bestrebungen und tägliches Leben Carmontelle präzise darstellt. Die Rêlität wirkt durch das Fehlen literarischer Archetypen, komplexer Handlungen und brillanter Dialoge noch rêler. Die Zeitgeschichte erscheint in Anspielungen auf modische Unterhaltungen, künstlerische Streitereien, zeitgemäße Shows. Große Aufmerksamkeit wird den materiellen Bedingungen der Darstellung gewidmet, was durch die Regiênweisungen zu den Bewegungen der Schauspieler, den Tönen, den Mimiken und vor allem den Kostümen der einfachen Leute unterstrichen wird. Sicherlich kann man, wie einige Zeitgenossen es bereits getan haben, diesen Mini-Dramen ihre Detailversessenheit, Wiederholung, relative Leere, unbeholfene Konstruktion oder Schwerfälligkeit vorwerfen. Dennoch übersieht man dabei die ephemere Entstehungsbedingung, da sie von edlen Schauspielern in der Tradition des Gesellschaftsthêters gespielt werden, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehr im Trend lag. Einige Eigenschaften sind dadurch gerechtfertigt: die Aufmerksamkeit auf die Darstellung, die als Fest erscheint, die Vorliebe für das Spektakuläre, die Kompositionsrollen und die sozialen Verkleidungen, die einen temporären und unschädlichen Karneval erlauben. Der Adel überwacht das Bild, das er von sich selbst vermittelt. Die kulturellen Anspielungen, die literarischen Einflüsse (hauptsächlich von Molière und Marivaux), die unerbittliche Satire gegen die Ausgeschlossenen (insbesondere die Emporkömmlinge), markieren die Grenzen des Herunterstufens, das er sich in der Tradition der Parade erlaubt, sowie die traditionellen Fehler, die er auf der Bühne eines Gesellschaftsthêters zugesteht. Literarisch und soziologisch betrachtet, bilden die Sprichwörter ein wertvolles Zeugnis über die privaten Thêter des späten Jahrhunderts. (Marie-Emmanuelle Plagnol-Dieval).

Außergewöhnliches Pariser Liebesbuch von 1773, das für die Marquise de Menou entstanden ist.

Anne-Isabelle-Michelle de Chaspoux de Verneuil heiratete 1769 René Louis Charles de Menou.

Die Medaillons, umgeben von Blumengirlanden, enthalten die Initialen M(enou) und V(erneuil), getrennt, verbunden oder ineinander verschlungen, sowie brennende Herzen und Liebespaare mit Devise: „ So sind ihre Herzen vereint “ und „ Lasst uns dieses charmante Paar besingen, das uns unter seinen Gesetzen fesselt ».

Zweifellos eine der gelungensten französischen Einbände des Zeitalters der Aufklärung.