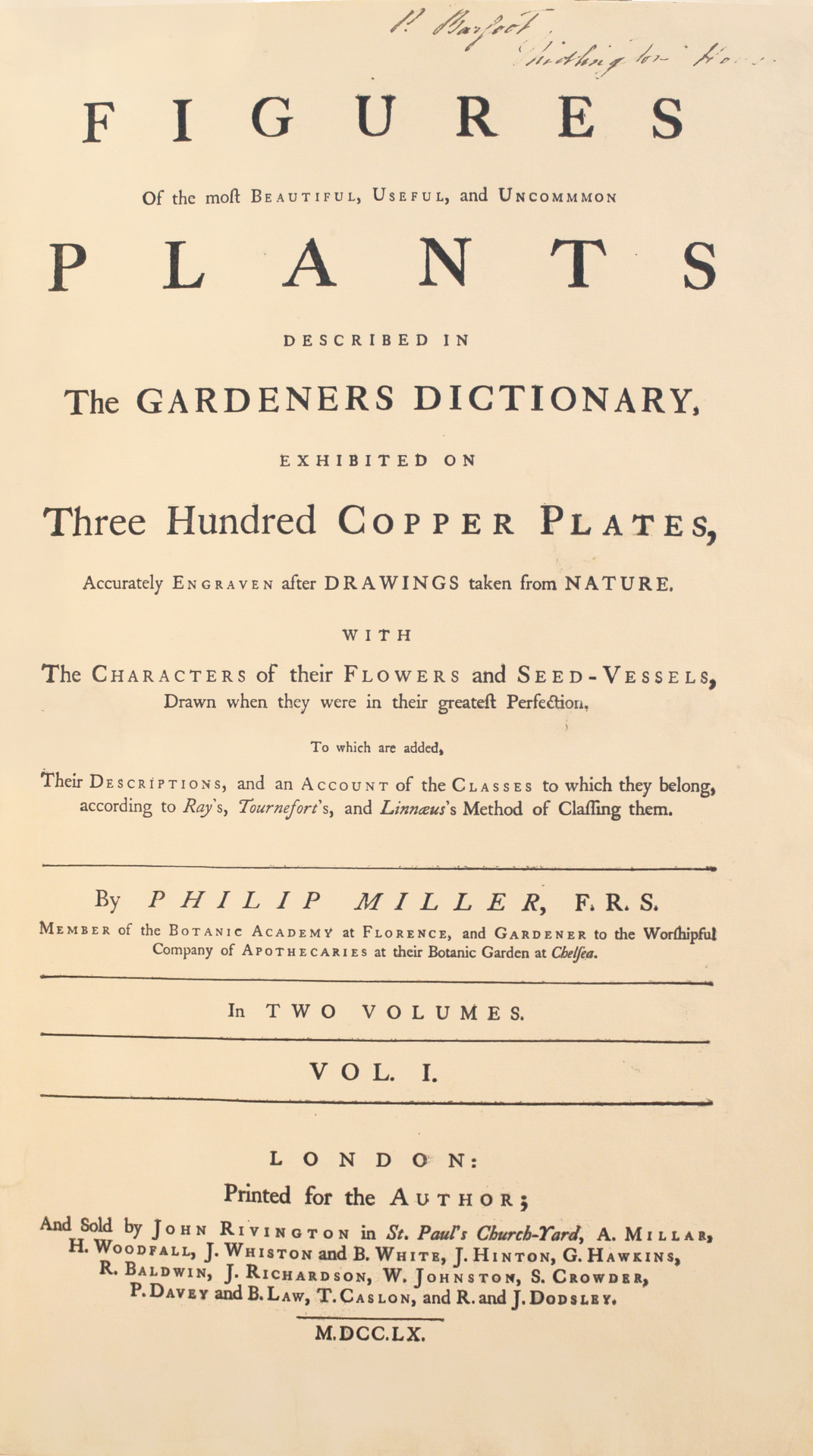

London, Gedruckt für den Autor, John Rivington, 1755-1760.

2 Bände in Folio von: I/ (3) Blätter, 100 S. Text, 150 ganzseitige Tafeln; II/ (1) Blatt, S. 101 bis 200, Tafeln 151 bis 300 davon 2 ausklappbar, (2) Blätter; die ersten 3 Blätter des Bandes I restauriert und neu eingefasst ohne Verlust, 5 Taf. leicht fleckig, 8 gebräunt oder fleckig, kleiner Einriss an 1 ausklappbarer Tafel ohne Verlust. Eine unsignierte Tintezeichnung wurde auf Seite 30 von Band I eingebunden. Halbroter Maroquin mit kleinen Ecken aus cremefarbenem Pergament, Rücken mit Bünden verziert, Titel- und Bände-Stücke aus olivenbraunem Maroquin, Goldschnitt. Moderne Einband.

410 x 252 mm.

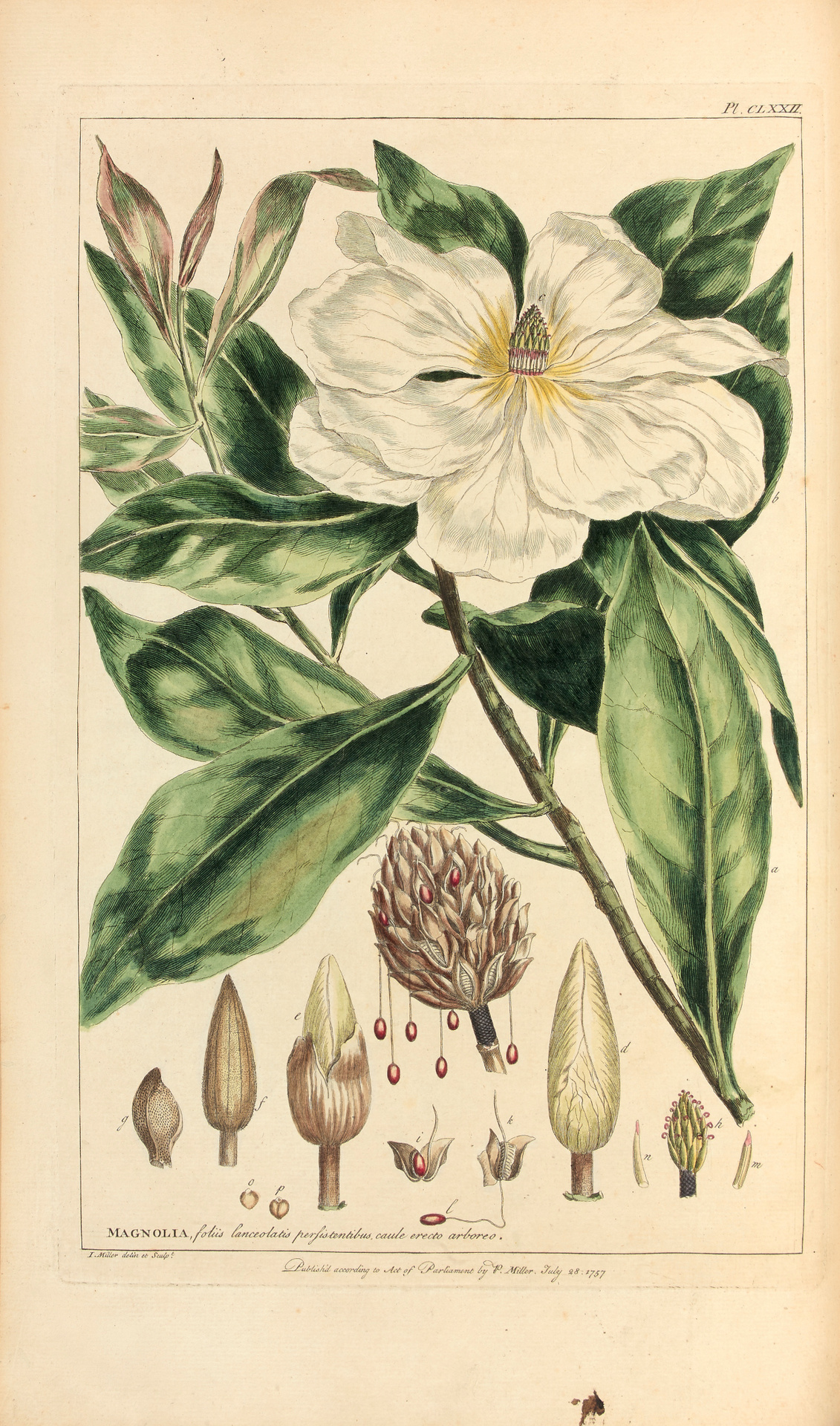

Edition originale illustrée de 300 très belles planches hors texte gravées sur cuivre par

Jefferys, Mynde, Miller...,

dont 2 dépliantes, toutes finement coloriées à l'époque. Brunet, V, 1718; Nissen, 1378; Pritzel, 6241; Graesse, Trésor de livres rares, S. 525; Grêt Flower Books S. 121; Dunthorne 209; Henrey 1097; Hunt 566; Stafleu und Cowen TL2 6059.

Prächtige Sammlung von Blumen und Pflanzen, die damals zart koloriert wurden.

Philip Miller (1691-1771) war einer der großen Bewunderer von Linné, dessen Prinzipien und Nomenklatur er ab 1768 übernahm. Das vorliegende Werk wurde 1755 begonnen und erst 5 Jahre später beendet.

Miller folgte 1722 seinem Vater als Superintendent des Apothekergartens in Chelsê nach, und unter seiner Leitung wurde diese reiche Einrichtung bald zum reichsten in Europa für ausländische Pflanzen.

Dank seinen Bemühungen wurden zahlreiche exotische Pflanzen erfolgreich in England akklimatisiert; und seine zahlreichen Beziehungen zu den berühmtesten Botanikern, sei es in Europa, sei es in Indien, trugen wesentlich zur Verbreitung botanischer Entdeckungen bei. Er wurde zunächst durch einige in den Philosophical Transactions veröffentlichte Abhandlungen bekannt; doch sein Gärtnerwörterbuch, das 1731 veröffentlicht und oft nachgedruckt wurde, besiegelte seinen Ruf. Linné meinte, dass dieses Buch eher das Wörterbuch der Botaniker als das der Gärtner sein würde. Der Autor hatte das seltene Glück, achtunddreißig Jahre später die achte Ausgabe zu veröffentlichen. In den ersten Ausgaben folgte er nur den Methoden von Ray und Tournefort; aber in der Ausgabe von 1768 verwendete er die Prinzipien und Nomenklatur von Linné, dessen einer der begeistertsten Bewunderer er wurde.

Ursprünglich als Ergänzung zu einer früheren Veröffentlichung gedacht, ist das Werk von Miller "is a sufficiently complete work and may be rated on its own merits" (Hunt).

Im Vorwort erklärt Miller seine Absicht, für jede Pflanze jedes bekannten Genres eine Tafel zu veröffentlichen, aber er gab dieses Projekt auf, um sich auf "...those Plants only, which are either curious in themselves, or may be useful in Trades, Medicine, &c. including the Figures of such new Plants as have not been noticed by any former Botanists." zu konzentrieren.

“Die illustrierten Pflanzen wurden entweder von Zeichnungen von Exemplaren im Chelsê-Kräutergarten oder von Zeichnungen erstellt, die von Millers zahlreichen Korrespondenten bereitgestellt wurden, einschließlich John Bartram, dem natürlichen Forscher aus Pennsylvania (vgl. Tafel 272), und Dr. William Houston, der umfangreiche Reisen in Amerika und Westindien unternahm und Miller seine Papiere, Zeichnungen und Herbarien vermachte (vgl. Tafeln 44 und 182). Für die Pflanzen, die aus Beispielen im Garten gezeichnet wurden, beschäftigte Miller Richard Lancake und zwei der führenden botanischen Künstler und Kupferstecher der Zeit, Georg Dionysius Ehret und Johann Sebastian Miller.

Wie Millers ‘Catalogus Plantarum’ sind viele der geätzten und gestochenen Tafeln zart in Farbe gedruckt, um nach dem Handkolorieren einen lebensechten Eindruck zu vermitteln.”

Das Werk erschien im Abonnement, in 50 monatlichen Lieferungen, jede mit 6 Tafeln, zwischen dem 25. März 1755 und dem 30. Juni 1760.

Das Werk wurde erneut 1771 und 1809 gedruckt.

Sehr schönes Exemplar aus der Bibliothek P. Barfoot mit handschriftlichem Exlibris.

Vollständige Exemplare dieser Erstausgabe sind selten.