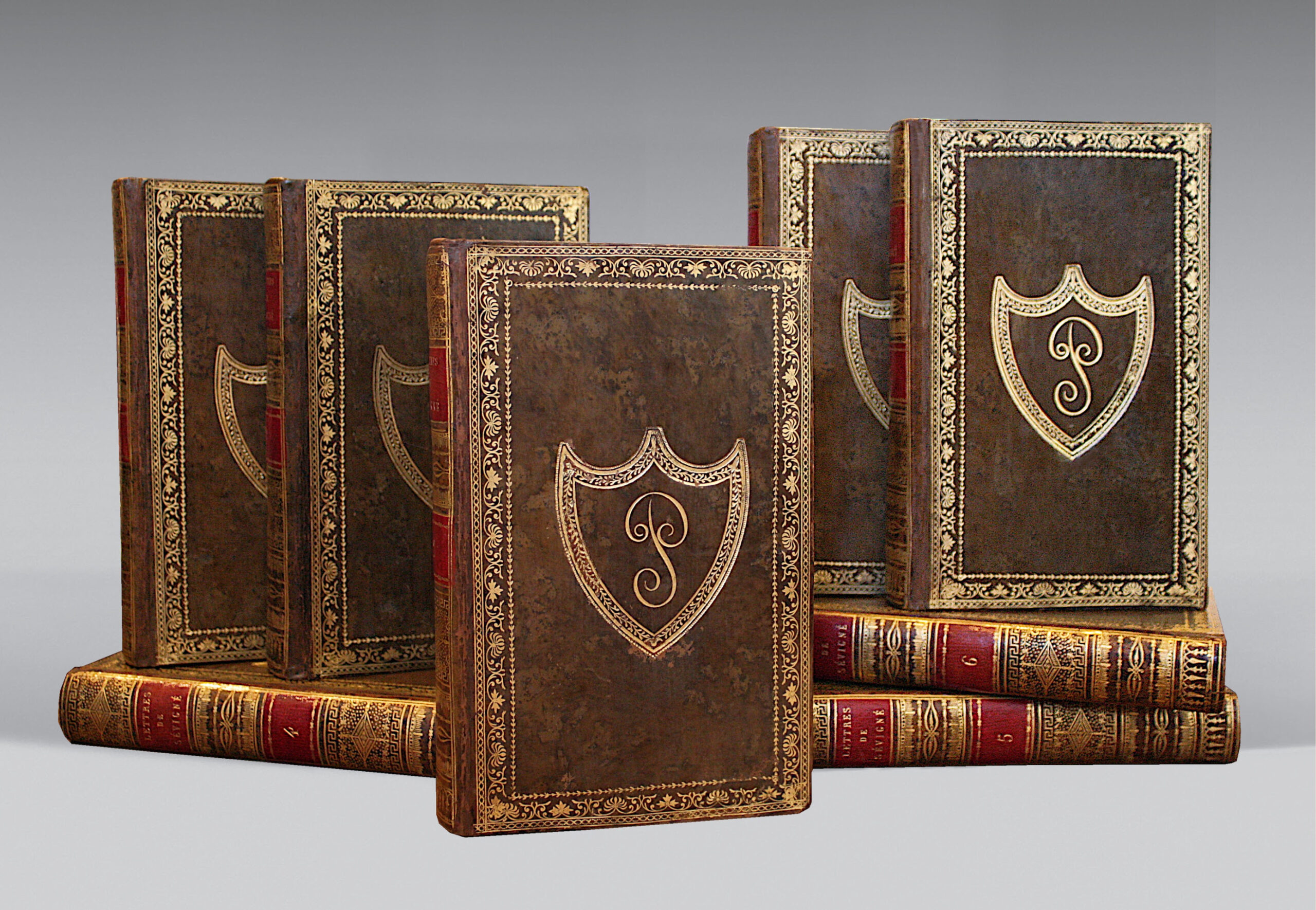

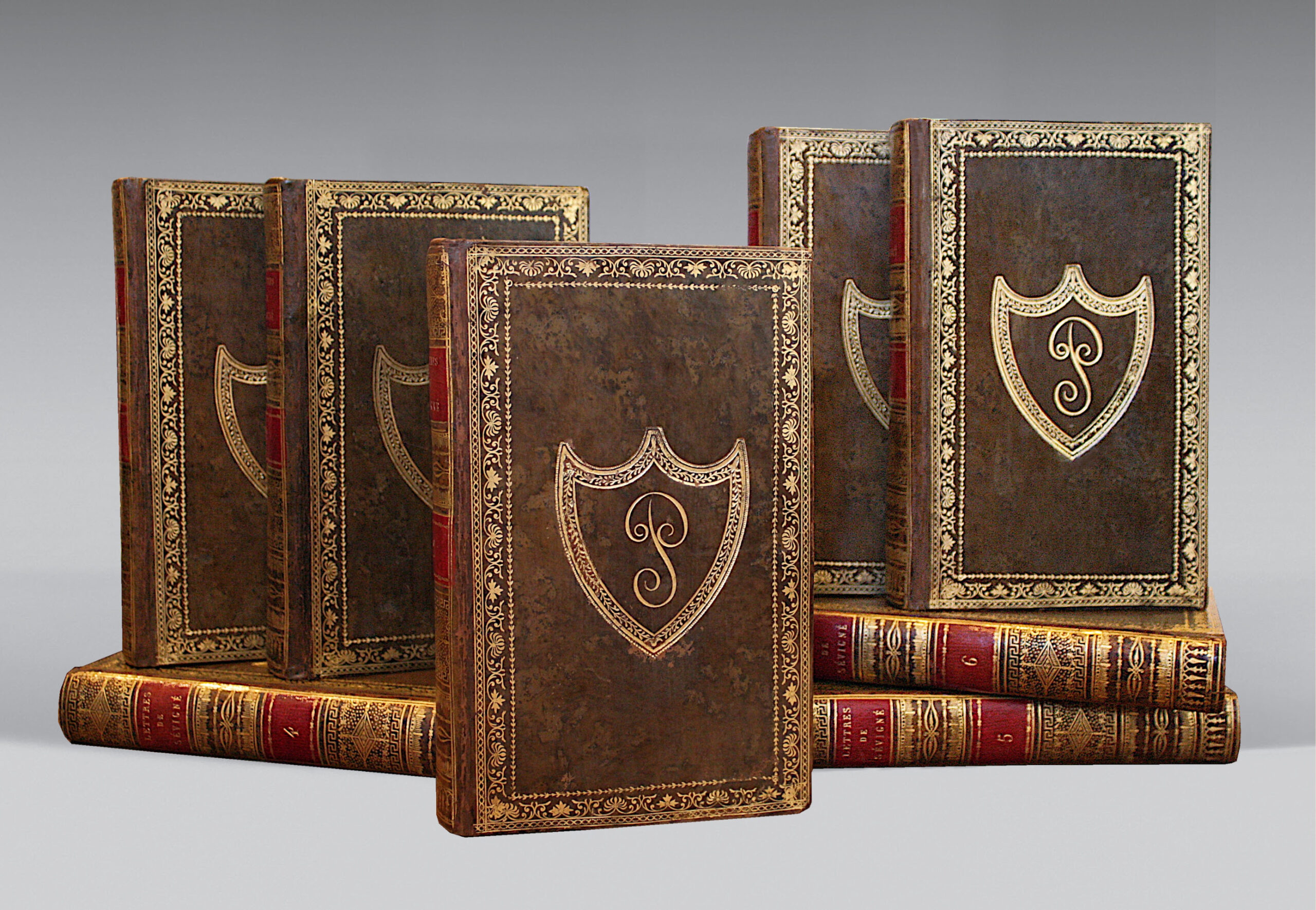

199 x 120 mm.

Edition en grande partie originale et la première classée par ordre chronologique.

« Les éditions les plus complètes et les meilleures de Mme de Sévigné sont les éditions du XIXe ».

Tchemerzine, V, 829.

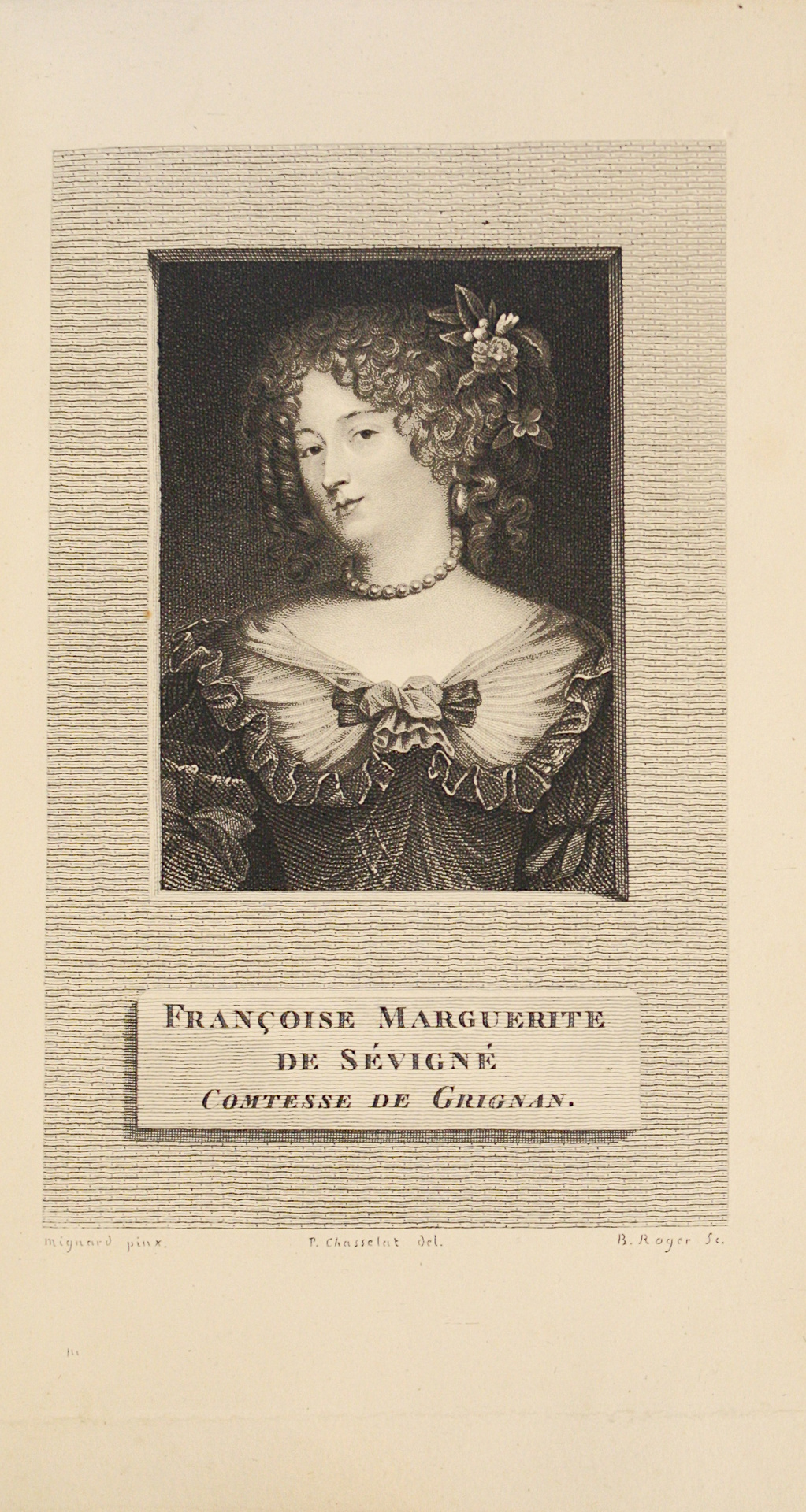

Zu den in den vorherigen Ausgaben abgedruckten Briefen fügte Grouvelle weitere hinzu: die von Madame de Grignan und dem Marquis de Sévigné. Die von Bussy-Rabutin, Coulanges und Corbinelli bilden durch die Unterschiede ihres Stils spannende Kontraste und eine angenehme Vielfalt.

Die Idee, alle Briefe in der Reihenfolge des Datums, an dem sie geschrieben wurden, zu sortieren, die bis dahin so viele getrennte Sammlungen bildeten, wie es einzelne Korrespondenzen gab, ist sehr glücklich; sie beseitigt die Lücken, in denen man sie während der Vereinigung von Mutter und Tochter völlig aus den Augen verlor; auf diese Weise kann man von ihrem 22. Lebensjahr bis zu ihrem Tod (denn man hat ihren letzten gesammelt, den der Herausgeber geschickt als den Schwanengesang bezeichnet) all die Momente dieser interessanten Frau nachvollziehen, und die Sammlung ihrer Briefe wird fast zur Geschichte ihres Lebens.

Grouvelle verdankte den Plan seiner Ausgabe dem ehemaligen Bibliothekar Napoleons und des Staatsrats, A.-A. Barbier; unser gelehrter Bibliograph hatte diesen Plan im Magasin encyclopédique vorgeschlagen. Eine weitere ebenso glückliche Idee war es, einige Fragmente eines dieser Briefe nach einem Original, das man mit viel Aufwand beschaffen konnte, nachbilden zu lassen: die exakte Nachahmung der Schriftzeichen bringt uns gewissermaßen in engere Beziehung zum Autor. »

Die Notizen sind viel genauer als die der vorherigen Ausgaben; sie dienen als Ergänzung zu dem, was die Briefe manchmal nur andeuten, und sie heben die Anonymität der Namen auf, die zuvor nur durch Initialen gekennzeichnet waren. Eine ebenso wichtige Verbesserung ist ein sehr ausführliches Inhaltsverzeichnis.

Kostbares und schönes Exemplar, gedruckt auf Angoulême-Papier, in einem eleganten Einband mit den Initialen von Pauline Bonaparte und verziert mit 2 Porträts auf dem Titelblatt, 4 Porträts außerhalb des Textes und dem Schriftzug des Autors.

Pauline Bonaparte (1780-1825), geboren als Maria-Paoletta, ist die zweite Tochter von Charles Bonaparte und Letizia Ramolino. Aufgrund ihrer bemerkenswerten Schönheit hat sie schon ab ihrer Jugend viele Verehrer, wie den umstrittenen außerordentlichen Kommissar des Direktoriums Stanislas Fréron oder den General Duphot. Doch Napoleon entscheidet, sie 1797 mit dem brillanten General Victor-Emmanuel Leclerc zu verheiraten. Als dieser im Oktober 1801 zum Oberbefehlshaber der Expedition nach Saint-Domingue ernannt wird, mit dem Auftrag, den Aufstand auf der Insel niederzuschlagen, begleiten ihn seine Frau und ihr Sohn Dermide (geboren 1798). Obwohl sie nicht gerade eheliche Treue zeigt, wird Pauline tief von dem Tod ihres Mannes ein Jahr später während der Gelbfieberepidemie, die einen Großteil des Expeditionskorps vernichtet, erschüttert.

Lange bevor er eine Heiratspolitik zur Vereinigung des neuen westlichen Kaiserreichs einführt, macht Napoleon, unterstützt von seiner Schwester, sie zu einem Instrument der diplomatischen Eroberung, indem er sie im November 1803 mit Prinz Camille Borghèse, dem Oberhaupt einer der größten römischen Familien, verheiratet. Als Prinzessin bleibt sie dennoch eine Abenteurerin des Herzens, und das Paar lebt die meiste Zeit ihres Lebens getrennt, Pauline residiert in Paris, während Camille eine wenig bedeutende militärische Karriere in der kaiserlichen Armee verfolgt. Der größte Sieg, den dieser Napoleon bringt, ist für ihn besonders schmerzhaft: der Verkauf seiner Antikensammlung, eine der ältesten und prestigeträchtigsten Europas, an den französischen Staat im November 1807. Er wurde dazu durch schwere finanzielle Schwierigkeiten, sowohl aufgrund der politischen Lage als auch von Paulines Lebensstil, und durch den Druck des Kaisers selbst gezwungen. Das Bündnis mit dem Bonaparte-Clan, das zunächst schmeichelhaft erschien, erweist sich für den Erben der Borghèse als ruinös. Zwar erhält er als Entschädigung die Konzession für die Einkünfte des Lehens Lucedio im Piemont. Napoleon ernennt ihn außerdem zum Generalgouverneur der Departements jenseits der Alpen, mit Turin als Regierungssitz, hauptsächlich in der Hoffnung, Pauline zurückzugewinnen. Doch die Annäherung erfolgt erst nach dem Untergang des Kaiserreichs, nachdem Napoleons Schwester die Hoffnung aufgeben musste, ihn ins Exil zu begleiten.

Die große Schönheit von Pauline verleiht ihr einen besonderen Platz in der Galaxie der Napoléoniden. Während sie die Macht, die ihr Aussehen und ihr Charme ihr verleihen, in vollem Umfang genießt, dient sie keinem anderen Zweck als dem Streben nach Freiheit. Sie verzichtet nicht auf romantische Abenteuer, wenn sie sich den Heiratswünschen Napoleons unterwirft. Wenn sie ihre Person in den Dienst der politischen Ziele ihres Bruders stellt, dann aus einem Mangel an persönlichem Ehrgeiz, aber vor allem aufgrund einer Wahlverwandtschaft, die jener ähnelt, die Élisa mit Lucien teilt. Ihr Bedürfnis nach Exklusivität, das seinen Ursprung in den frühen Aufmerksamkeiten Napoleons hat, hat zudem zu Konflikten mit Joséphine sowie mit Marie-Louise geführt, die sie als Konkurrenz empfindet. Pauline, die den Machtrivalitäten fremd gegenübersteht und aufrichtig an ihrer Familie hängt, ist ein Bindeglied zwischen ihren Brüdern und schafft es manchmal, sie zu versöhnen. Sie ist jedoch die einzige, mit Ausnahme von Madame Mère, die das Schicksal des Kaisers teilt, als er stürzt, während die anderen Napoléoniden an ihren Kronen festhalten. Sie begleitet ihn ins Exil auf die Insel Elba, schickt ihm ihre Diamanten, als sie glaubt, dass er bei seiner Rückkehr finanziell in Bedrängnis geraten ist, und will an seiner Seite auf St. Helena sein. Dennoch stirbt sie in Florenz, bei ihrem Ehemann, mit dem sie sich versöhnt hat, am 9. Juni 1825.