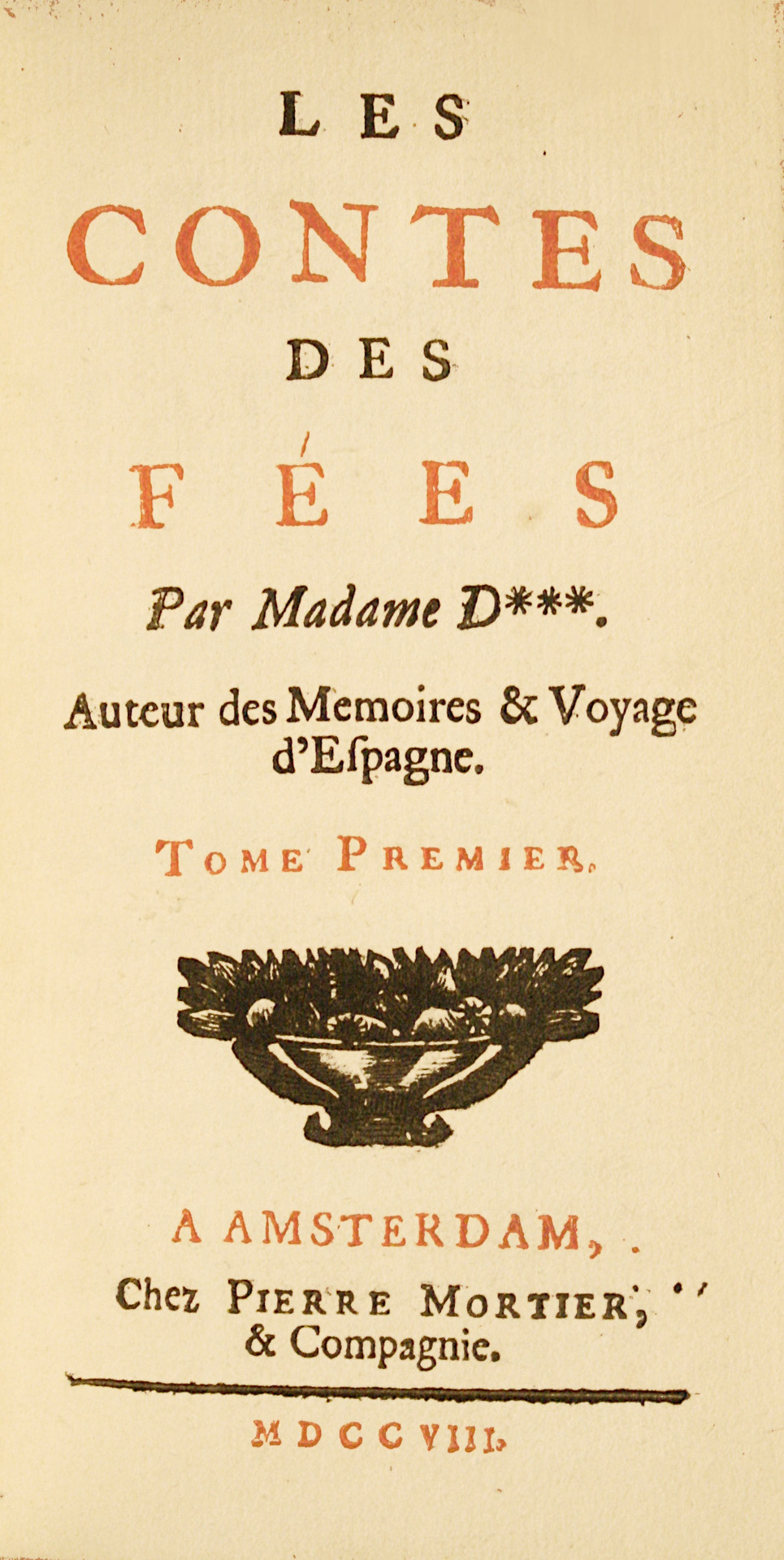

In-12 von 454 nummerierten Seiten 456 und 9 Figuren.

– Gefolgt von: Madame d’Aulnoy. Neue Märchen von Madame d’Aulnoy.

Amsterdam, s.d. [1708], Pierre Mortier.

In-12 von 1 Frontispiz, (1) Titelblatt, 440 Seiten und 10 Figuren.

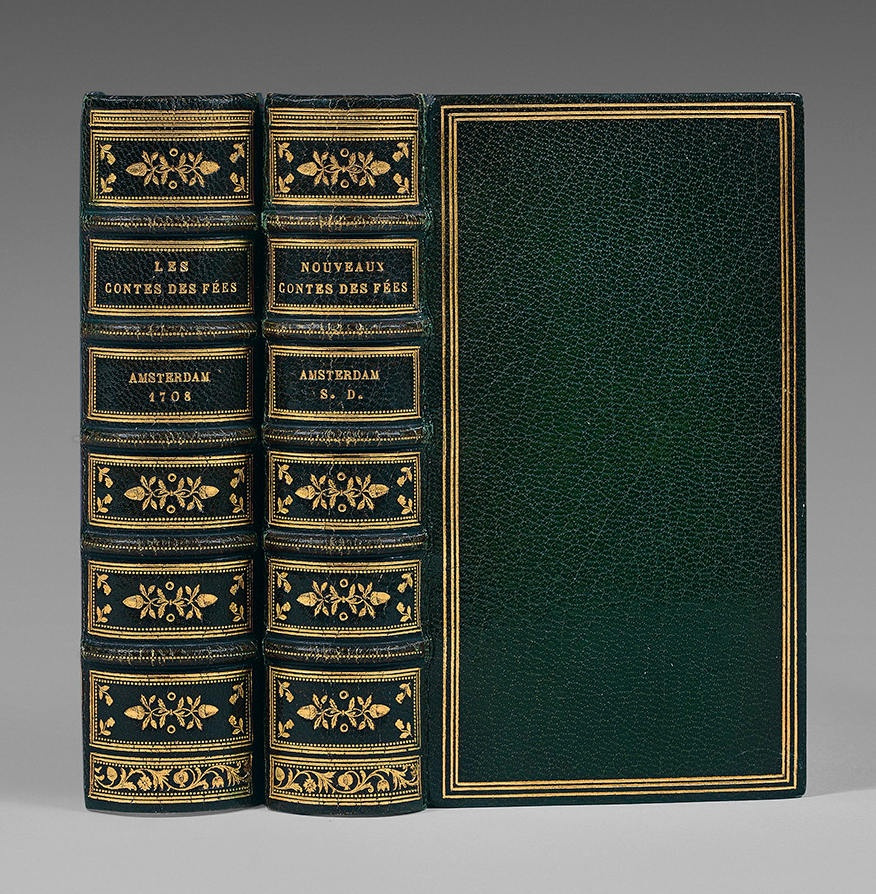

Also 2 Bände in-12, voller grüner Maroquin, dreifacher goldener Faden um die Deckel, mit Nerven verzierte Rücken, doppelter Goldfaden auf den Schnittkanten, innere Rolle, goldene Schnittkanten. Einband signiert von Thibaron Joly.

131 x 73 mm.

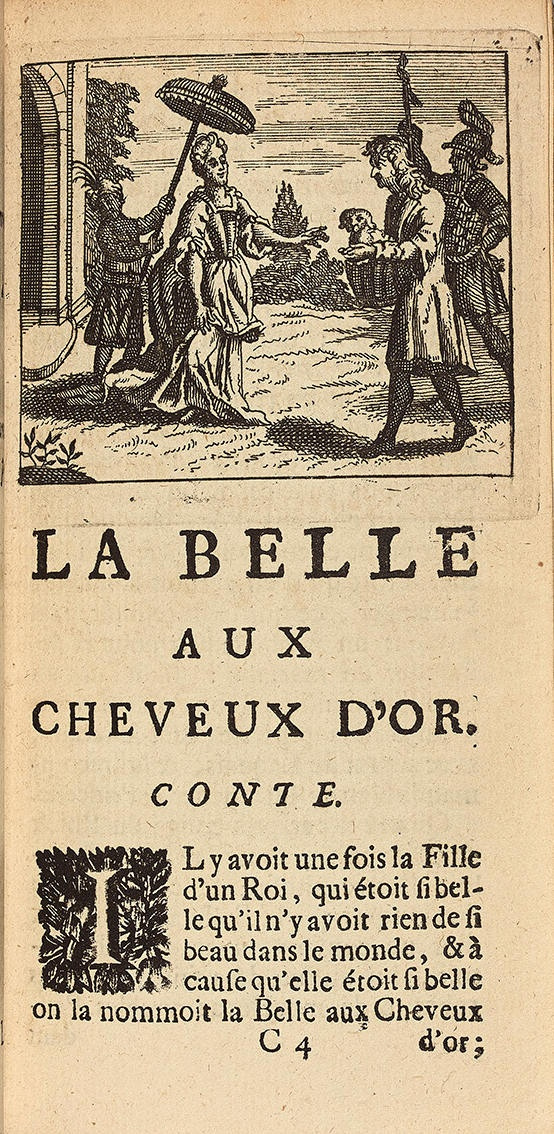

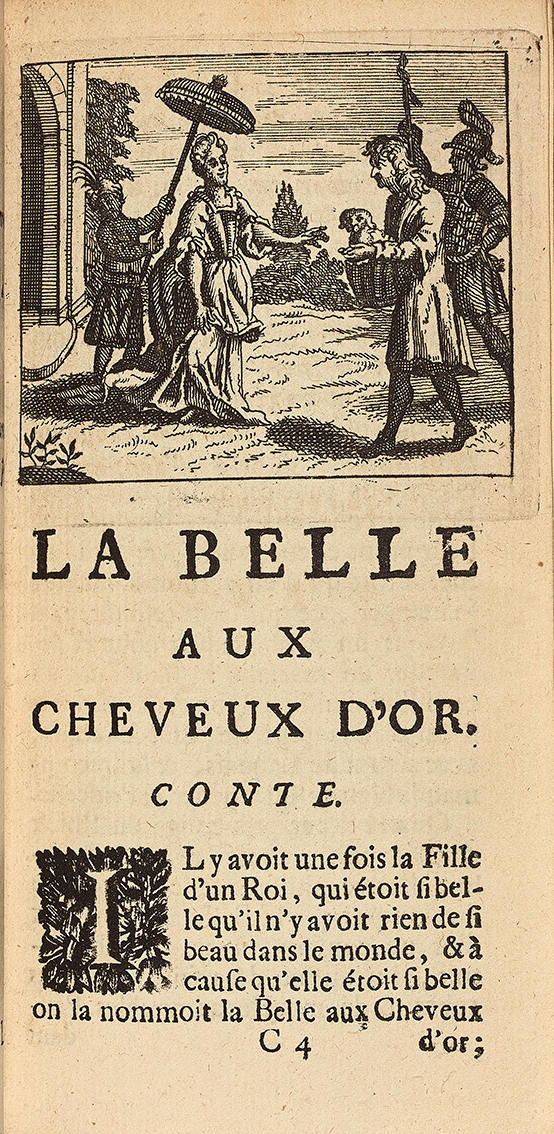

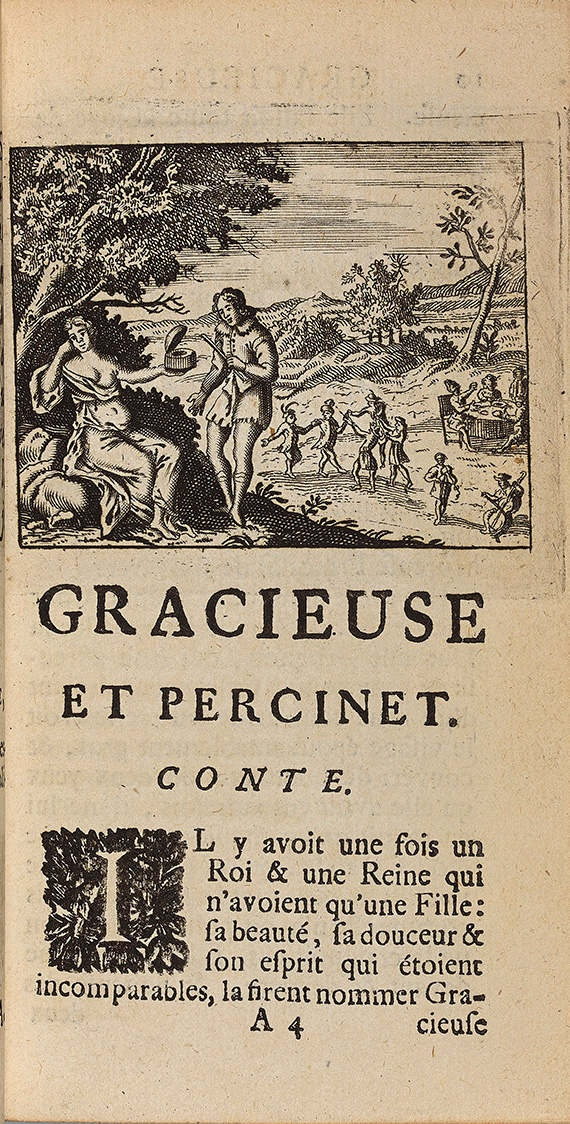

Édition originale collective de la plus haute importance littéraire et de la plus insigne rareté des Contes de Fées de Madame d’Aulnoy (1651-1705), la créatrice du Conte de Fées de langue française, la seconde, demeurée inconnue de Brunet qui cite l’édition postérieure de 1710 (on ne connait aucun exemplaire complet de la première parue en 1697-1698 qui manque donc à la B.n.F.), présentant 15 contes de Fées et 3 nouvelles : Gracieuse et Pércinet ; La Belle aux cheveux d’or ; l’Oisêu bleu ; Le prince Lutin ; La Princesse printanière ; La princesse Rosette ; Le Ramêu d’Or ; L’Oranger et l’Abeille ; La Bonne Petite Souris ; Le Mouton ; Finette cendron ; Don Gabriel Ponce de Léon, nouvelle ; Fortunée ; Babiolle ; Don Fernand de Tolède, nouvelle ; Le Nain Jaune ; Serpentin vert ; suite de Don Fernand de Tolède, nouvelle.

Es ist illustriert mit einem Frontispiz vor dem zweiten Band und 19 Kupferstichen am Anfang jedes Märchens.

La fascination pour les contes de fées est universelle. Ils représentent à la fois une partie de notre enfance et l’imagination sans limites illustrées par des histoires burlesques se déroulant aux confins du monde. Le Petit Chaperon rouge, La Belle et la Bête, Blanche Neige, La Belle au bois dormant sont autant de titres qui nous rappellent de doux sentiments. Nous avons toujours considéré les contes de fées comme des récits intemporels appartenant au bien commun. Nous oublions qu’ils sont en réalité écrits par des auteurs en chair et en os et que le conte constitue en premier lieu un genre littéraire. Née en 1690, Madame de Murat grandit avec la création des contes. Madame d’Aulnoy initie le mouvement en faisant paraître à Paris un roman intitulé l’Histoire d’Hippolyte, Comte de Duglas, dans lequel est inséré le conte « L’Ile de la Félicité ». De nombreux recueils étaient écrits et des normes se sont constituées. Le conte de fées devient rapidement une mode se manifestant au sein des salons mondains et à la Cour. La fin du XVIIe Jahrhunderts ist geprägt von einer massiven und kohärenten Produktion, das heißt, einem kollektiven Unternehmen, das das Märchen im Kampf für die Moderne nutzt.

C’est à la fin du XVIIe Jahrhunderts, dass der Hof, und mit ihm die literarischen Männer und Frauen der Salons, Geschmack an kurzen Geschichten mit gut entwickelter Handlung, die rêlistische und wunderbare Details mischen, gewinnen. Erschienen 1690, enthält der Roman von Mme d’Aulnoy, Geschichte von Hippolyte, Graf von Douglas, eine Erzählung, Die Insel des Glücks, die als das erste auf Französisch verfasste Märchen gilt. Drei Bände ihrer Märchen erscheinen 1697, nur wenige Monate nach denen von Charles Perrault, gefolgt 1698 von einem vierten Band unter dem Titel Neue Märchen oder die Feen à la Mode. Während Perrault nur acht Märchen veröffentlichte, hat Mme d’Aulnoy fünfundzwanzig erdacht, darunter Der blaue Vogel, Der gelbe Zwerg, Die weiße Katze oder Gracieuse und Percinet.

D’une grande inventivité, ces contes connaîtront une diffusion considérable au XVIIIe Jahrhundert und im darauffolgenden Jahrhundert eine erhebliche Verbreitung erfahren. Sie werden von Illustrationen begleitet, die sich bis auf Geschirr und Möbel erstrecken; sie bilden den Ursprung für eine Vorliebe für Märchen, die man bei einer Vielzahl von Autoren finden wird, von Mlle de Lubert und Catherine Bernard bis hin zu Chevalier de Boufflers und Jên-Jacques Roussêu.

„Madame d’Aulnoy, trotz eines ziemlich abenteuerlichen Lebens, veröffentlicht eine Vielzahl literarischer Werke, die Erfolg haben. Ihre Produktion im Bereich der Märchen ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert: Zum einen ist sie die erste, die eines veröffentlicht, „Die Geschichte von Hypolite“, 1690; zum anderen ist ihre Produktion in diesem Jahrhundert die umfangreichste. Die Märchen erscheinen in vier Bänden 1697, gefolgt im darauffolgenden Jahr von den vier weiteren Bänden der Neuen Märchen oder die Feen à la Mode. Für Nadine Jasmin, die Madame d’Aulnoy ein Buch gewidmet hat, trägt diese Autorin zur Schaffung einer neuen Formel bei, in der „zwei neue Figuren ausgêrbeitet werden, die übereinandergelagert oder gleichzeitig auftreten: die Erzählerin und die Schriftstellerin, für die das Märchen einen nicht zu unterschätzenden Freiraum bietet.”

Im Abschnitt ihrer Einführung mit dem Titel «die Poetik der Märchen», erkennt Nadine Jasmin mehrere Inspirationsquellen, von denen die erste die Folklore ist. Madame d’Aulnoy, sagte bereits R. Robert, ist die Autorin, die am meisten aus dem volkstümlichen Material schöpfte. Doch sie behandelt es auf eine schöne Weise nachlässig. N. Jasmin bemerkt die Nichtbêchtung der Episoden des Märchentyps, die Eliminierung einiger davon, die Zugaben ihrer Eigenart, «sie verschiebt Sequenzen, fusioniert oder trennt sie». Sie neigt außerdem ihre Materialien in zwei Richtungen: Verharmlosung und Veredelung, um nicht das Risiko einzugehen, ihren Lesern zu missfallen. Zu diesem Zweck wird zusätzliches Personal aus der antiken Mythologie herangezogen (Cupidon, Psyché). Ehrlich gesagt, Madame d’Aulnoy greift auf alle Quellen und Stile zurück, die in der Lage sind, einem weltlichen Lesepublikum zu gefallen, vom Sentimentalismus bis zu einem gewissen gut versteckten Libertinismus. Nicht zu vergessen die Frauenfrage. N. Jasmin stellt das Versagen der männlichen Charaktere fest, das mit der triumphierenden Gestalt der Fee kontrastiert. «Die Fee erscheint als eine wesentliche Figur in der Ökonomie des Märchens. Grundsätzlich scheint sie die Gestalt der Erzählerin zu verkörpern, mit der sie die Macht des Wortes teilt». Eine interessante Hypothese, bei der sich die Macht des Zauberstabes und die der Feder, das Vorhandensein des Fadens, der Spindel und der Spinnrute als Instrumente des Lebens und des Todes, und «die die Macht der Erzählerin verkörpern, die die Fäden des Märchens und der Geschichte spinnt», antworten würden. N. Jasmin kann diesen Teil ihrer Einführung mit den folgenden Worten abschließen, die ihre Gedanken deutlich zusammenfassen und denen man nur zustimmen kann:

«Die Märchen sind also der Ort einer Abweichung, eines Bruchs zwischen der Folklore, aus der sie stammen, und dem Zeitgeist, der sie nährt, durch die Errichtung eines aristokratischen, elitären und weltlichen Universums, das den Erwartungshorizont ihrer Leser bildet.

Es ist das narrative Dispositiv der Märchen, das dann untersucht wird, begonnen mit dem bedeutenden Gebrauch des Rahmenberichts, manchmal verdoppelt. N. Jasmin bemerkt andere besondere Merkmale: die Bedeutung des Wortes, ob magisch, als Instrument des Wissens oder gar böswillig, betont feminine Bildlichkeit gegenüber der traditionellen heroischen Bildlichkeit, in der sich Kriegerhelden und Monster entfalten. » (Nicole Belmont).

« Ainsi Perrault fait paraître sous le nom de son fils trois Contes en vers en 1694 et ses Contes en prose en 1697 ; Mme d’Aulnoy publie des ensembles de contes en 1697 et 1698, Mme de Murat 1698, um nur die bekanntesten unter ihnen zu nennen. Die Mode ist damals so stark und wird eine so wichtige Resonanz haben, dass der Abbé de Choisy 1711 seine Geschichten der Frömmigkeit und Moral mit folgender retrospektiver Bemerkung präsentiert:

« Il y a douze ou quinze ans que les dames saisirent les Contes de fées avec tant de fureur qu’elles ne voulaient plus entendre parler d’autre chose. Les ouvrages les plus nobles cédaient à ‘l’Oisêu bleu’ [c’est un conte de Mme d’Aulnoy], et la superbe rue Saint-Jacques [spécialisée dans les ouvrages sérieux] se voyait humiliée devant les degrés de la Sainte-Chapelle [où se débitaient les nouvêutés] ».

(La Rhétorique mondaine des Contes de Fées Littéraires du XVIIe siècle. Madame Christine Roussêu).

Die Herrschaft von Ludwig XIV. war von Pracht und Glanz geprägt. Der heilige Aspekt der französischen Monarchie sowie die lang ersehnte Geburt des Thronfolgers nach sechsundzwanzig Ehejahren trugen wesentlich zur Schaffung des Mythos des «Sonnenkönigs» bei.

So fand Ludwig XIV. während seiner Thronbesteigung 1643 alle Bedingungen vor, die für eine Politik der Verehrung günstig waren, die von Mazarin geschickt orchestriert wurde. Dabei ging es zunächst darum, den König (anfangs über seinen Regenten) mit einem ungehorsamen und aufrührerischen Hof zu vereinen und die absolute Monarchie auf stabile und dauerhafte Grundlagen zu stellen. Die Hofzeremonien, insbesondere in der ersten Hälfte der Herrschaft (bis 1682), gaben Ludwig XIV. den Vorwand, als «Sonnenkönig», römischer Kaiser oder Alexander der Große aufzutreten.

In dieser als streng und religiös bezeichneten Zeit war die Vorliebe für das Wunderbare und das Magische in allen Bereichen präsent: sei es in den Hofunterhaltungen, Maschinenopern, Balletten oder den Schönen Künsten.

Seit der endgültigen Installation des Hofes und der Regierung in Versailles im Mai 1682, verringerten sich die Feste in Häufigkeit und Pracht; die Höflinge verließen die Gärten von Versailles zugunsten der Appartements des Palastes, der zum Rahmen für Innenfeste wurde. Die Hofzeremonien erstarrten in Berichten und Kupferstichen: der alte Hof wurde ruhiger, der Sonnenkönig in seinem Zenith sieht dem Beginn des Niedergangs entgegen. Paradoxerweise ist es am Ende dieses frommen Jahrhunderts, unter dem Einfluss der letzten Mätresse des Königs, Madame de Maintenon, dass die Mode der Feenmärchen aufgeblüht. Die Weltlichen, nostalgisch gegenüber den Feiern von einst oder bestrebt, die Außenunterhaltungen in ihren Salons fortzusetzen, spielten literarische, festliche und geistvolle Spiele. Unter den Genres, die unter guten Gesellschaften komponiert wurden, gibt es eines, das alle Einflüsse des Jahrhunderts, literarische und soziale, zu konzentrieren schien: das Märchen. Dieses sehr alte und zeitlose kleine Genre, das Mitte des Jahrhunderts von La Fontaine wiederentdeckt wurde, speist sich aus Kindheitserinnerungen, romanischen Lektüren großer Erfolge zu Beginn des Jahrhunderts und den mondänen Frivolitäten der Zeit. Aber weit davon entfernt, geschrieben zu werden, wie es gesagt wird, bildet das literarische Märchen rhetorische Codes, die seinen Erfolg in den Jahren 1690-1700 und darüber hinaus sichern.

Les études critiques sur le conte au XVIIe se sont portées, pour la plupart, sur un auteur phare : Perrault, jouissant de son prestige d’académicien. Le genre, dans son ensemble, a souffert du stéréotype qui l’associe au public enfantin, il était donc jugé indigne d’une analyse littéraire sérieuse. En 1928, Mary-Elisabeth Storer soutient à Paris une thèse sur Un épisode littéraire de la fin du XVIIe: la mode des contes de fées (1685-1700), se concentrant sur la « première mode » des contes de fées. En 1975, Jacques Barchilon élargit le corpus et étudie Le Conte merveilleux français de 1690 à 1790. Cent ans de féerie et de poésies ignorées de l’histoire littéraire, (Paris, Champion). Ces deux ouvrages sont les études les plus intéressantes (mais également les seules) dans la première moitié du XXe Jahrhunderts.

Depuis une vingtaine d’années, la critique a redécouvert les femmes qui composent l’essentiel des auteurs de ce genre : ainsi Mme d’Aulnoy et Mme de Murat wurden Gegenstand mehrerer Dissertationen britischer und französischer Universitäten.

Die berühmten Erstausgaben der Feenmärchen dieser drei Autoren sind äußerst selten, aber die von Madame d’Aulnoy, von der kein vollständiges Exemplar verzeichnet ist, ist die seltenste der drei.

6 exemplaires complets de l’édition originale des Contes de Perrault de 1697 sont à ce jour répertoriés. Le dernier exemplaire relié au XIXe Jahrhundert gebundene Exemplar, das auf dem öffentlichen Markt war, wurde vor 16 Jahren für 330.000 € versteigert (Ref. Sotheby’s, 28. Juni 2001, Nr. 112).

5 vollständige Exemplare der Originalausgabe von 1698 der Feenmärchen von Madame de Murat sind bis heute registriert.

Kostbares und schönes Exemplar, fein in grünem Maroquin von Thibaron-Joly gebunden, aus den Bibliotheken Roger Paultre (Kat. Grands siècles et grandes images, 1993; Nr. 13, wo die Ausgabe als die erste vollständige angekündigt wird) und Cécile Éluard.