Heidelberg, Jacobus Milius, 1582.

(17) Bl., (1) w.Bl., 495 S., (1) S. und 6 ausklappbare Tafeln.

[Vorausgegangen ist:]

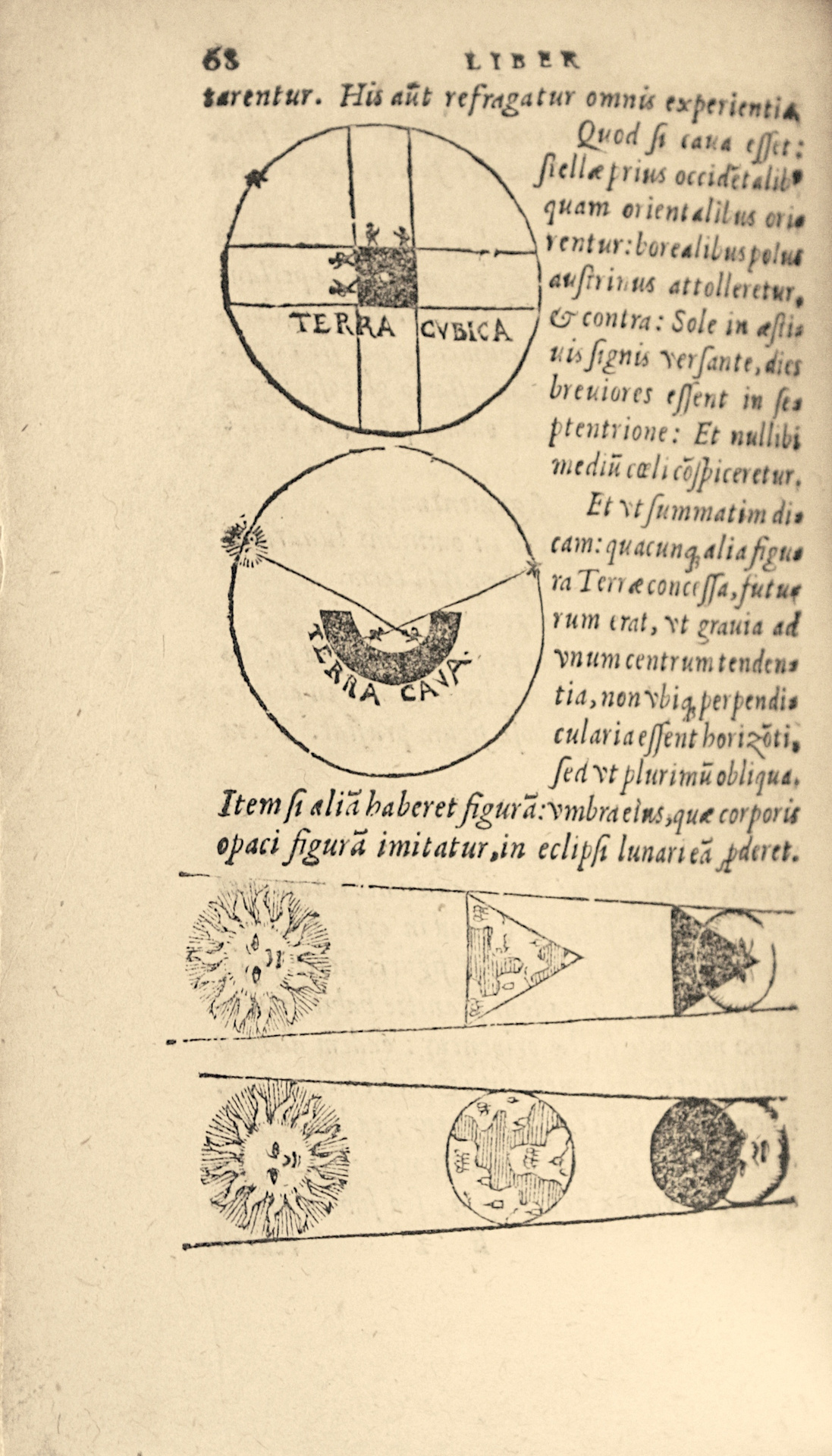

I – Peucer, Caspar. Elementa doctrinae de Circulis coelestibus et primo motu, recognita et correcta.

Wittenb., Joh. Crato, 1576.

(8) Bl., 304 S. (Sprung in der Paginierung ohne Mangel), 8 ausklappbare Tafeln.

Zwei Astronomie-Werke in einem Band in-8 gebunden, vollständig in Elfenbeinpergament, mit Spuren von Bändern, glattem Rücken, zeitgenössisch bemalt mit Autor, Titel und Bibliotheksmarken in schwarzer Tinte kalligraphiert, marmorierte Schnitte. Einband aus der Zeit.

155 x 98 mm.

II/ Wertvolle und äußerst seltene Originalausgabe von „Epitome Astronomiae“, dem Hauptwerk des Lehrers von Johannes Kepler (1571-1630), des Astronomen Michael Maestlin (1550-1631).

Caspar, Kepler S. 4/ ; Houzêu/L. 2747 ; Zinner 3041 ; vgl. Admas M 85 ff u. STC 585.

« Michael Maestlin (auch bekannt als Mästlin, Möstlin oder Moestlin), geboren am 30. September 1550 in Göppingen, Baden-Württemberg, gestorben am 20. Oktober 1631 in Tübingen, war ein deutscher Astronom und Mathematiker, bekannt als Mentor von Johannes Kepler ».

Maestlin studierte Theologie, Mathematik und Astronomie am Tübinger Stift in Tübingen, einer Stadt in Württemberg. Er erlangte 1571 den Master-Abschluss und wurde 1576 ein lutherischer Diakon in Backnang, während er in dieser Stadt weiterstudierte. 1580 wurde er Professor der Mathematik an der Universität Heidelberg und ab 1583 bis zu seinem Tod an der Universität Tübingen.

1582 veröffentlichte er sein berühmtes „Epitome astronomiae“, eine wahre populäre Einführung in die Astronomie, die Kepler, damals sein Schüler, stark beeinflusste.

„Johannes Kepler… absolvierte zwar in Tübingen die Theologie, fand aber an den astronomischen Vorlesungen von Michael Mästlin“ (Göppingen 1550 – Tübingen 1631; Prof. math. Heidelberg u. Tübingen) „mehr Geschmack als an der damaligen Orthodoxie“ (Wolf i, 24).

Kepler trat 1589 der Universität Tübingen bei, wo er eine umfassende Ausbildung erhielt. „Sein Astronomieprofessor Michael Mästlin lehrte ihm das kopernikanische System, dessen vorsichtiger Befürworter er war.“

Durch Maestlin wurde Kepler ein überzeugter Anhänger des Heliozentrismus und erklärt in seinem ersten Werk, dem Prodomus… mysterium cosmographicum, veröffentlicht 1596, warum das ptolemäische System seiner Meinung nach der Kopernikanischen Weltdarstellung weichen muss. Doch von pythagoreischen Ideen besessen, glaubt er, das Universum sei nach einer geometrischen Architektur konstruiert. So entwickelt er ein ausgeklügeltes geometrisches Modell des kopernikanischen Systems, bei dem der Orbit jeder Planeten in einer umschriebenen Sphäre eines regelmäßigen Polyeders liegt und in einem anderen eingeschrieben ist. Tatsächlich ist er überzeugt, dass die Zahl der Planeten, ihre Entfernungen zur Sonne und ihre Umdrehungsgeschwindigkeiten kein Zufallsprodukt sind. Eine systematische Untersuchung der Bewegung des Mars nach mühevoller Berechnung, die er mit den genauen Beobachtungen von Tycho Brahe kontrolliert, führt ihn dazu, die Hypothese einer kreisförmigen Bewegung – seit Aristoteles anerkannt – zugunsten einer elliptischen Bahn aufzugeben. Diese Arbeit führt Kepler zur Entdeckung der beiden ersten Gesetze, die seinen Namen unsterblich machen werden. Er veröffentlicht sie 1609 in seinem Astronomia nova. Das erste lautet, dass jeder Planet in direkter Richtung eine Ellipse beschreibt, deren Sonne in einem der Brennpunkte liegt; das zweite, dass die von dem von der Planetenmitte zur Sonnemitte gehenden Radiusvektor beschriebenen Flächen proportional den Zeiten sind, die zu ihrer Darstellung benötigt werden. Kepler bemüht sich anschließend, das Vorhandensein eines harmonischen Verhältnisses zwischen der größten und der kleinsten Geschwindigkeit der Planeten zu beweisen. So entdeckt er das dritte grundlegende Gesetz der Planetenbewegung, das er 1619 in seinem Harmonices mundi veröffentlicht: Die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten sind proportional zu den Kuben der großen Halbachsen ihrer Bahnen.

Diese Originalausgabe ist mit zahlreichen astronomischen und mathematischen Holzschnitten verziert, von denen einer bewegliche Teile enthält.

I / An der Spitze des Bandes wurde zum Zeitpunkt der seltenen Ausgabe von Caspar Peucer gebunden: „Elementa doctrinae de Circulis coelestibus et primo motu“.

I. Houzêu / L. 2556 ; Zinner 2743 ; vgl. Adams P 936 u. STC 689.

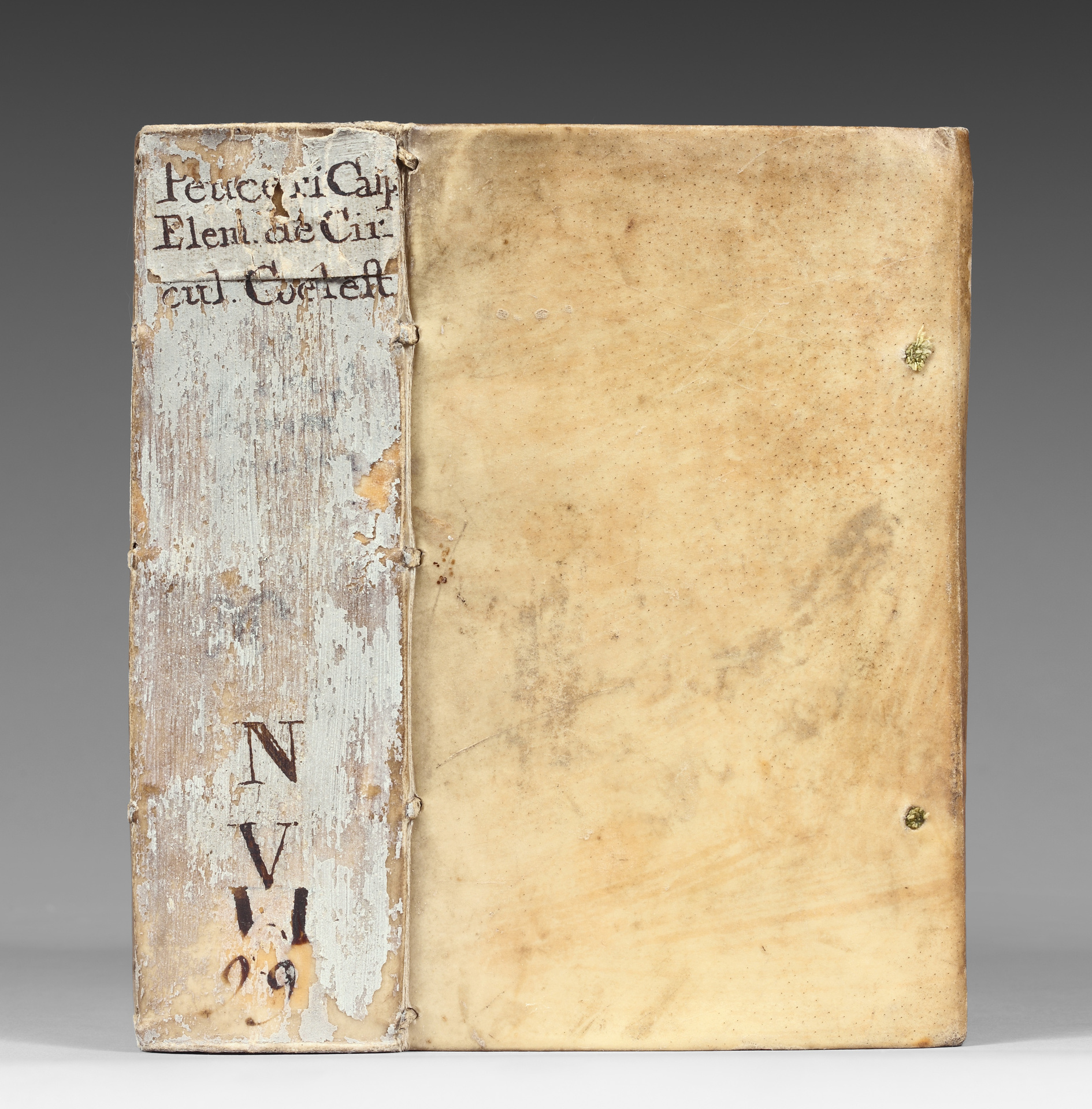

„Es ist das erste Buch von einigem Wert, das mit den Ideen von Kopernikus geschrieben wurde. Peucers Werke stehen auf dem Index Librorum Prohibitorum“ (H.L.)

Caspar Peucer (1525-1602), Astronom und Mathematiker, war ein Freund von Melanchton.

Die „Elementa doctrinae de circulis coelestibus“ stellen seinen wichtigsten Beitrag zur Entwicklung der astronomischen Wissenschaft dar.

„Dieses Werk, das damals viel Bêchtung fand, ist nach kopernikanischen Prinzipien verfasst“.

Es ist mit zahlreichen astronomischen Figuren mit beweglichen Teilen geschmückt.

Prächtiger Band mit zwei sehr seltenen bedeutenden astronomischen Texten, die in ihrem zeitgenössischen Pergamentumschlag gut erhalten sind.

Außerhalb Deutschlands konnten wir nur zwei Exemplare der seltenen Originalausgabe von Maestlins Text weltweit lokalisieren: Edinburgh University Library und Adler Planetarium in den Vereinigten Staaten.