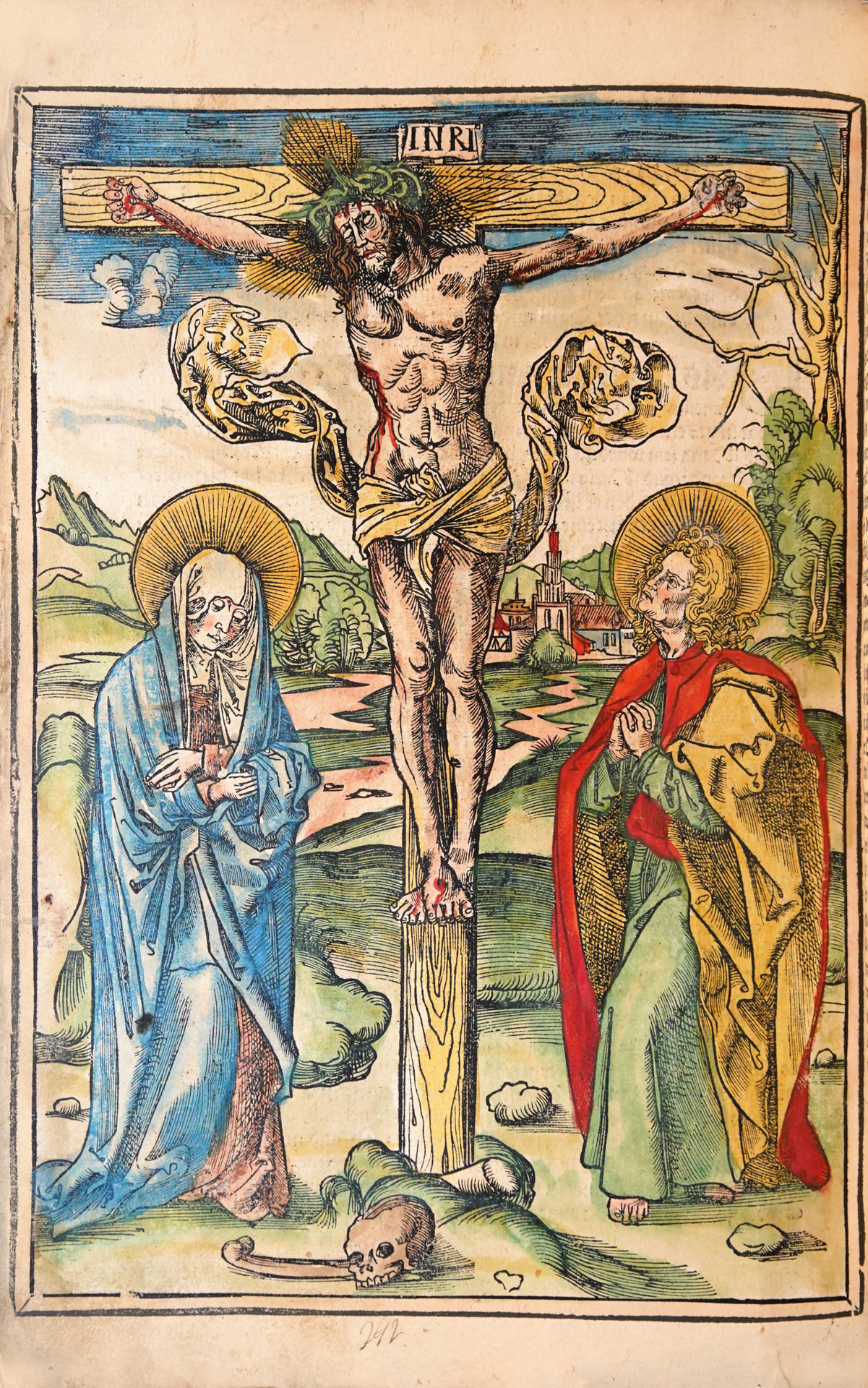

Originalausgabe verziert mit 141 Holzschnitten, die 1522 vollständig von Hand koloriert wurden, darunter ein ganzseitiges Porträt von Geyler, 40 ganzseitige Holzschnitte und 100 Holzschnitte im Text. Geyler von Kaiserberg war ein berühmter Prediger, geboren in Kaiserberg (Elsass) im Jahr 1445, gestorben in Straßburg im Jahr 1510. Er studierte Philosophie und Geisteswissenschaften in Freiburg im Breisgau, danach Theologie in Basel. 1478 wurde er als Prediger nach Straßburg berufen. Sein Ruf war immens; er erhob sich mit Empörung gegen die Unachtsamkeit und die Laster der Mönche in einer bildhaften und lebendigen Sprache, die zu jener Zeit Tränen der Bewunderung hervorrief und die heute unmodern und geschmacklos erscheinen könnte. Seinen Predigten verdankt man die Abschaffung gewisser katholischer Zeremonien, die der Würde des göttlichen Kultes zuwiderliefen. Die Kapelle von Sankt-Laurentius, in der er predigte, wurde zu klein, sodass man 1486 die prächtige Kanzel errichtete, die noch heute in der Kathedrale von Straßburg zu sehen ist. «

Sehr seltenes Werk; mit vielen Holzschnitten von der Hand von Hans Wechtlin (genannt Pilgrim), auf dem Titel das Porträt des Autors. Unvollständig ». (Katalog der Sammlung alter und moderner Gemälde von Herrn C. Rhaban Ruhl, Nr. 596)

Prächtige Illustration, hauptsächlich von Hans Wechtlin gestaltet, bestehend aus einem großen Porträt von Geiler auf dem Titel, vierzig großen ganzseitigen Holzschnitten (acht dieser Platten wurden wiederholt, was insgesamt 32 Originalholzschnitte ergibt),

und 100 Holzschnitten (viertelseitig oder kleiner), einige davon wiederholt. « L’art de Hans Wechtlin, artiste cité au début du XVI

e siècle dans les archives de la ville de Strasbourg, est connu uniquement par la série des quarante-trois gravures sur bois représentant différents épisodes de la vie de la Vierge et de la vie du Christ. Ces gravures n’apparaissent jamais toutes dans un même livre et la première d’entre elles à avoir été imprimée se trouve dans un ouvrage de 1506 (...) sorti des presses de Johann Knobloch (...). Par la suite, et hormis deux exceptions qui peuvent s’expliquer par un prêt ponctuel, l’ensemble des bois se trouve en la possession de l’imprimeur Johann Schott. (...) Devant la force de ces images et leur impact sur les fidèles, il n’est pas étonnant que Johann Schott ait pu facilement les réutiliser pour illustrer d’autres textes religieux (...). Les estampes de Hans Wechtlin ont certainement été vendues à l’unité, car elles remplaçaient facilement, et à moindre coût, les petites peintures de dévotion. Le prédicateur strasbourgeois Johann Geiler y fait d’ailleurs allusion dans un de ses sermons : «

Si tu ne sais pas écrire ni même lire, alors prends pour toi une image où est dessinée la visite de Marie à Élisabeth, tu en achètes une pour un pfennig, regarde-là et considère combien elles ont été heureuses, et reconnais‑le dans la foi ». (...) Johann Schott est l’imprimeur strasbourgeois qui a commandé très tôt et presque systématiquement des bois sur mesure à des peintres, et l’art de Hans Wechtlin est, en ce début de siècle, un des plus novateurs à Strasbourg » (Alice Klein).

Les gravures sur bois de notre recueil avaient donc pour fonction d’instruire, d’émouvoir et de marquer les esprits. Le fait que ces gravures soient ici coloriées renforce encore l’impact que ces images pouvaient avoir sur les lecteurs, et le caractère précieux de l’objet. Hans Wechtlin était peintre à la cour du duc René II en 1506 et fut actif à Strasbourg jusqu’à la fin de la deuxième décennie du XVI

e Jahrhunderts aktiv. «

En 1516, le peintre et dessinateur Hans Wechtlin se trouve désigné comme membre de la maitrise de la corporation des peintres et indiqué comme un des principaux maîtres dans les différends qui surgirent entre la Municipalité, le Conseil des Vingt et les gâte-métiers, et ceux où fut mêlé Hans Hage, établi depuis 1506 à Strasbourg. Il faut remarquer que dans les registres de Strasbourg il est nommé toujours comme peintre, mais jamais comme graveur sur bois, de manière à nous laisser dans l’incertitude quant à cette dernière attribution […] Er nähert sich in seinem Stil dem von Hans Baldung Grün, jedoch mit weniger Phantasie und Energie im Zeichnen. Seine ersten Holzschnitte, wie die Passionsstücke von 1508 und einige seiner Hell-Dunkel-Arbeiten, gehören noch zum alten deutschen Kompositionsstil vom Anfang des 16. Jahrhunderts, während seine späteren Hell-Dunkel-Arbeiten eine freiere Entwicklung seines Talents und mehr Analogie zur damaligen Zeit erkennen lassen ... » (J.D. Passavant, Der Maler-Stecher). Hans Wechtlin war ein deutscher Renaissancekünstler, aktiv mindestens zwischen 1502 und 1526, dessen Holzschnitte seine einzigen sicher erhaltenen Werke sind. Er war der produktivste Hersteller von deutschen Chiaroscuro-Holzschnitten, die in zwei oder mehr Farben gedruckt wurden, während ihrer Modeperiode, obwohl der Großteil seines Ausstoßes aus Buchillustrationen bestand. Er wurde um 1480-85 geboren, vermutlich in Straßburg, damals in Deutschland und heute in Frankreich, wo sein Vater, ebenfalls Hans Wechtlin genannt, Tuchhändler war. Die meisten seiner identifizierten Werke sind Holzschnitt-Buchillustrationen, die ersten, Szenen aus dem Leben Christi, stammen aus einem Straßburger Buch von 1502, und das letzte ist ein Straßburger Titelblatt von 1526. 1505 begann er ein Jahr als Maler für René II, Herzog von Lothringen in Nancy zu arbeiten. Nachdem er Nancy verlassen hatte, war er 1506‑1507 in Wittenberg, wo er den Hofmaler Lucas Cranach der Ältere getroffen haben muss. 1514 wurde er Bürger von Straßburg und 1519 Meister der Malergilde dort. Er hinterließ 19 Einzelblatt-Holzschnitte, offenbar aus der Zeit von 1505-15, und wird hauptsächlich für seine 12 sehr seltenen Chiaroscuro-Holzschnitte erinnert. Die Datierung dieser Werke wurde von Kunsthistorikern viel diskutiert, als Teil der sehr verworrenen Frage der Entwicklung des deutschen Chiaroscuro-Holzschnitts. Bartrum datiert sie « gegen Ende » des 16. Jahrhunderts. Keine erhaltenen Gemälde werden ihm zugeschrieben, obwohl einige Zeichnungen zögerlich ihm zugeordnet wurden. Wie bei den meisten Künstlern im Holzschnitt betrachten Kunsthistoriker jetzt, dass Wechtlin wahrscheinlich nur die Holzschnitte entworfen hat, das Blockschneiden einem spezialisierten „Formschneider“ überließ, der das Design auf das Holz klebte und die weißen Bereiche wegmeißelte. Die Qualität der endgültigen Holzschnitte, die erheblich variiert, hing sowohl von der Geschicklichkeit des Schneiders als auch des Künstlers ab. Seine bekanntesten Buchillustrationen zu Lebzeiten waren 135 Holzschnitte aus

Sebastian Brants Ausgabe von Virgils

Aeneis von 1502, „vielleicht die einflussreichsten Buchillustrationen, die jemals in Europa produziert wurden“, obwohl die Zuschreibung zu ihm nicht allgemein anerkannt ist. Dies war die erste gedruckte Virgil-Ausgabe mit Illustrationen.

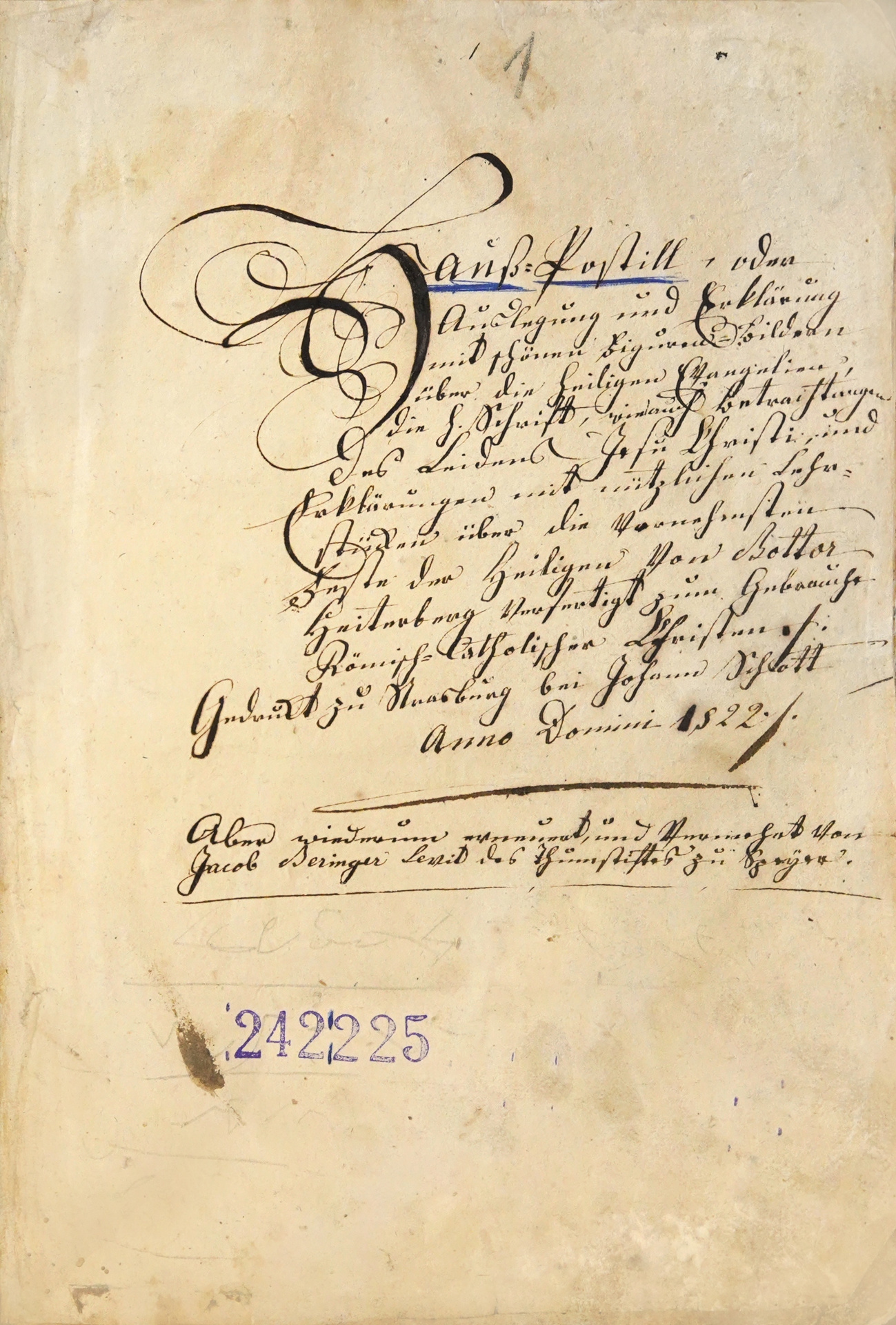

Am Anfang des Bandes befindet sich geheftet : Beringer, Jacob.

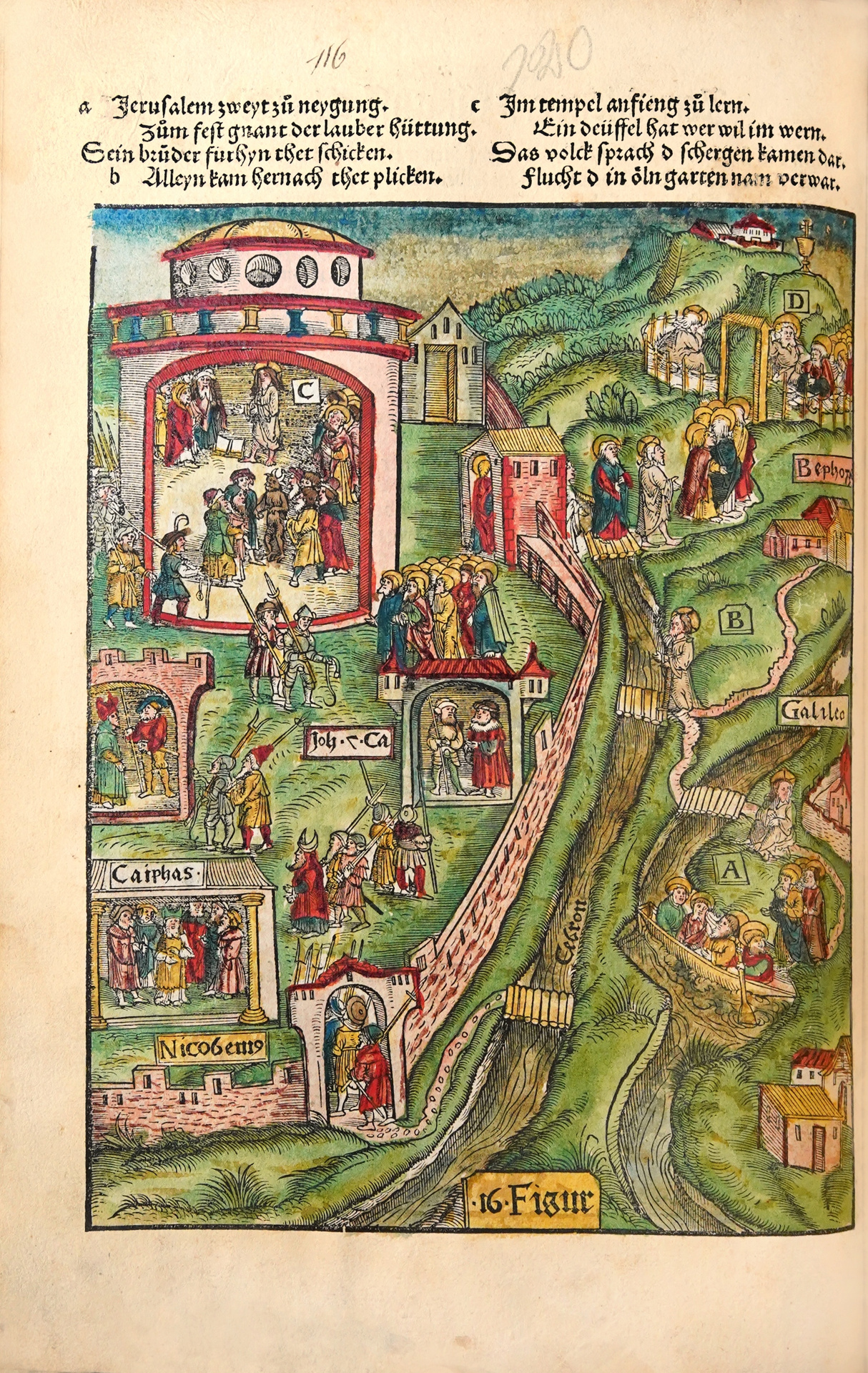

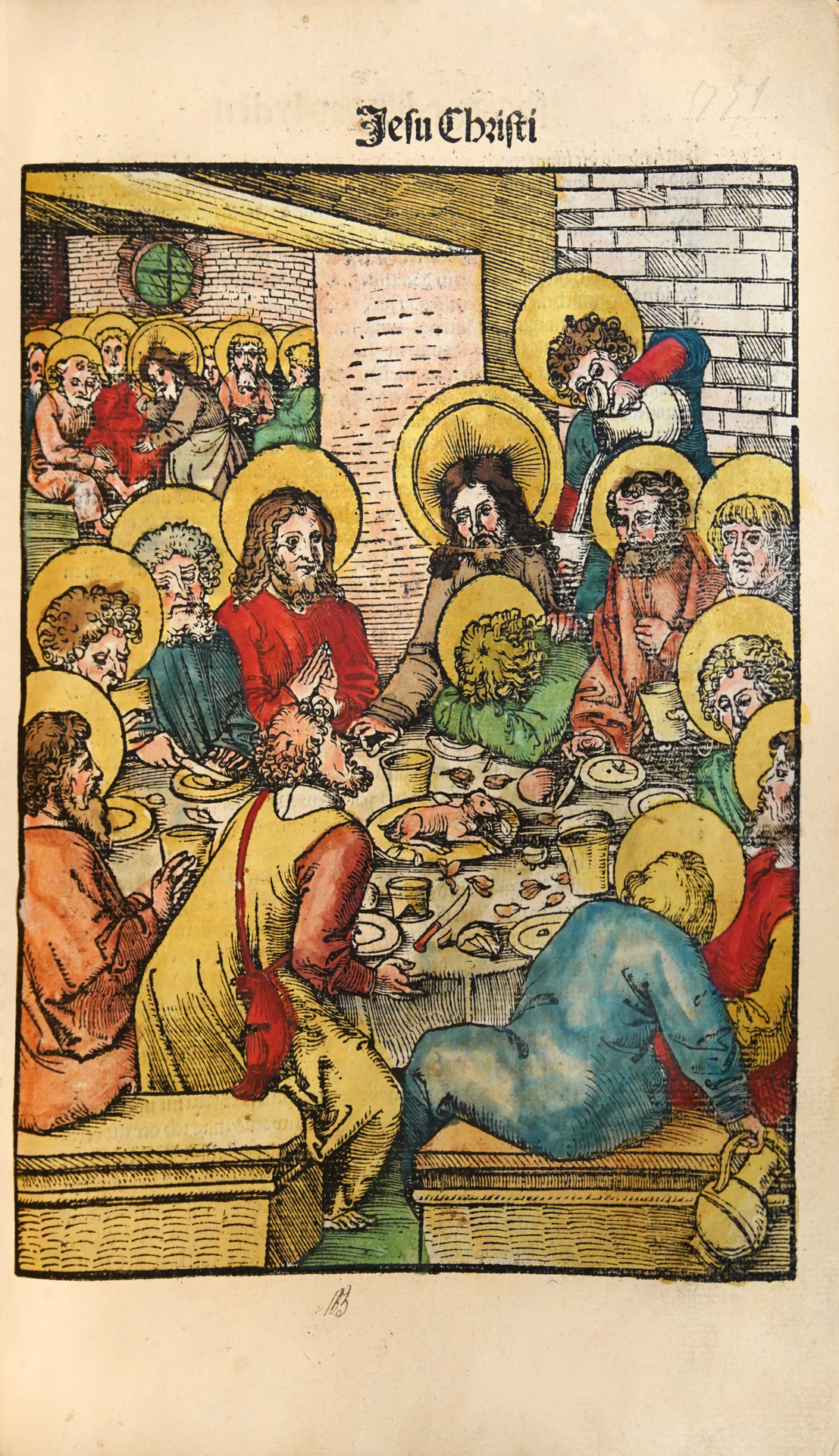

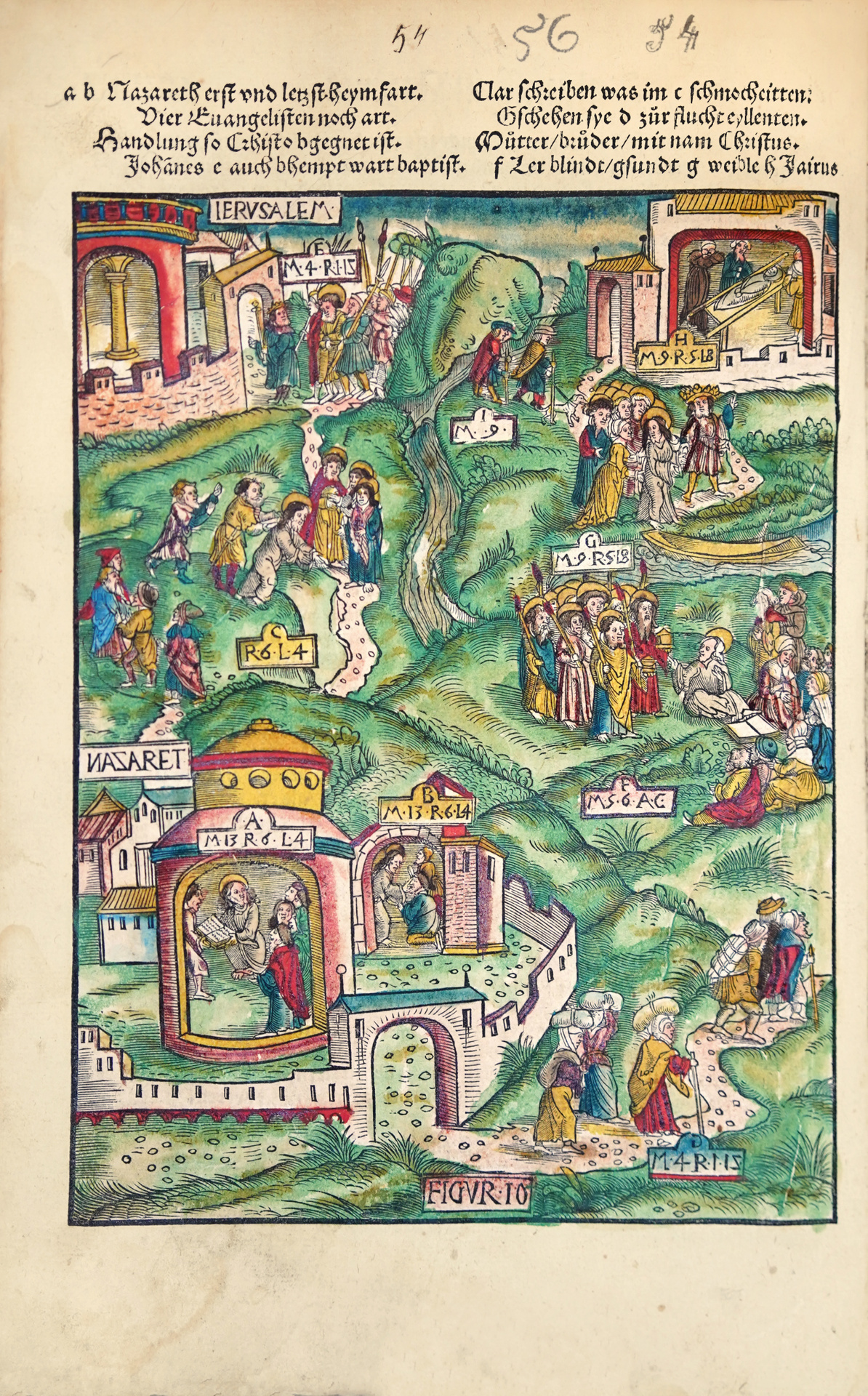

Das Nüw Testament kurtz und grüntlich in ein Ordnung und Text die vier Evangelisten mit schoenen Figuren durch auss geführt sampt den anderen Apostolen : und in der kaiserlichen Stadt Speyer vollendet durch Jacobum Beringer Leuiten. Straßburg, Johann Schott, 1527. In-folio mit 217 Blättern, 63 große ganzseitige Holzschnitte aus der Zeit, es fehlen der Titel und die 3 Blätter xii, xiii und ccv mit zwei Holzschnitten, 2 ff. mit zu 2/3 abgeschnittenen Holzschnitten.

Erstausgabe dieses Neuen Testaments in lutherischer Übersetzung, „harmonisiert“ von Jacob Beringer, Kaplan der Kathedrale von Speyer und lutherischer Sympathisant. Werk illustriert mit 63 großen ganzseitigen Holzschnitten in zeitgenössischen Farben, die zum Teil Henrich Vogtherr (1490-1556) zugeschrieben werden. Fünf dieser Illustrationen wurden aufgrund von Nacktszenen oder Darstellung des Teufels zensiert. Jacob Beringer a combiné entre eux les quatre Évangiles pour en faire un récit continu, pratique relativement courante au XVI

e Jahrhunderts aktiv. „

Aus diesem Verständnis entwickelte sich die Konzeption großer Tafeln, die von einer Achtvers-Zusammenfassung eingeleitet werden und gleichzeitig mehrere Szenen darstellen, die im Raum stehen und die Hauptereignisse oder Gleichnisse in chronologischer Reihenfolge visualisieren. Der Geist ähnelt dem der narrativen Glasfenster, aber der begrenzte Platz des Blattes und das Fehlen der Trennung der Episoden führen manchmal zu disparaten Collagen, die jedoch in den besten Tafeln, denen von Voghterr für die Episteln, durch eine geschickte Komposition überzeugen, wobei oft ein gutmütiger und scheinbar naiver Humor präsent ist. Acht Illustrationen stammen von Voghterr (Titel - hier fehlend -, Taf. 27 der Evangelien, 7 und 11 der Apostelgeschichte, 5 bis 7 und 11 der Episteln),

die anderen stammen von zwei verschiedenen Händen, zwei anonym gebliebenen Kollegen. Man merkt dennoch, dass Voghterr der Hauptarchitekt war und das Werk seiner Helfer betreut hat, wobei er mehr als einmal eine Komposition oder eine Figur skizzierte (...). Die Illustrationen, vor allem die von der Hand des Meisters, enthalten einige recht viele antikatholische Angriffe(…).

Abgesehen vom Frontispiz und einigen Tafeln von Voghterr mit klarer und ausgewogener Komposition trotz der besonderen auferlegten Einschränkungen, wäre man geneigt, die Mehrheit der anderen Tafeln zu streng zu bewerten, die oft zu überladen sind und deren viele kleine, manchmal ungeschickte Figuren zum Schmunzeln einladen. Aberdas Vergnügen an der Erzählung ist so offensichtlich, viele Details so köstlich, dass man das Vergnügen nicht trüben sollte und diese Bilder als Comicstrips vor ihrer Zeit betrachten sollte. (Muller). Dieser Graveur lebte hauptsächlich in Augsburg, Wimpfen, Straßburg, Zürich und Wien. Durch die Entwicklung des bewegten Lebens dieses zeitgenössischen Künstlers von Luther (1490-1556) erkennen wir einen doppelten Einfluss. Einerseits den der Reformation auf die künstlerischen Produktionen: Diese ändern sich in ihrer Natur, ihrem Träger, ihrem Thema und ihrer Funktion, um im Wesentlichen gedruckte Bilder zu werden, die das Geschriebene illustrieren oder begleiten. Andererseits den umgekehrten Einfluss der Kunst auf die Reformation: Die künstlerischen und ästhetischen Veränderungen begleiteten - und gingen manchmal sogar den Ideen der Reformation voraus - die Kunst der Gravur hatte vor allem eine pädagogische, didaktische und propagandistische Rolle. Aber nicht ausschließlich; sie kann manchmal auch spielerisch und dekorativ sein. Die Hauptmerkmale dieses Graveurs sind: - Die bei Vogtherr sehr präsente Dialektik zwischen engagierter Kunst (religiöse Propaganda) und Zierkunst (privater Genuss). - Die Zugehörigkeit und Treue des Künstlers zur Reformation, ohne die „er wohl ein Künstler oder vielmehr ein Handwerker zweiter Ordnung geblieben wäre“. - Seine Einbindung (aber weniger radikal als Dürer) in die soziale und politische Bewegung, die zum Bauernkrieg von 1525 führte, vor allem durch die Darstellung des Karsthans, des evangelischen Bauern der Flugschriften, der illustrierten und polemischen Traktate. - Die eigene Spiritualität von Vogtherr, sehr antiklerikal und genährt von einer echten evangelischen Spiritualität. Vogherr als Graveur und auch Schriftsteller, die schriftlichen Quellen werden berücksichtigt. Zu den interessantesten Bildern für einen Bibelwissenschaftler und Theologen zählen seine Mitarbeit an der Leieinbibel von 1540, einer vollständig aus Bildern bestehenden Bibel (186 Gravuren), seine 200 Vignetten für die Köpfelbibel - die gantz Bibel - (1529-1530), seine visuellen Metaphern des Glaubens (das Schiff der Pilger; der Reformator als Gärtner), seltsame Gravuren wie Der vergottet Mensch, wo sich Texte und Bilder zu einer Art mystischen Glaubensbekenntnisses verbinden. Was das Bild angeht, war die Reformation nicht nur ikonenzerstörerisch; sie war auch ikonographisch, das heißt, sie nutzte das Bild als Schrift.

Außergewöhnliche Sammlung, deren 204 Gravuren, 103 ganzseitig und 101 im Text, zeitgenössisch von Hand prächtig bemalt wurden. Bibliographie:

Premier titre : Dacheux 8 ;. VD16 G 788 ; Alice Klein,

Les gravures d’illustration de Hans Wechtlin,

peintre et graveur à Strasbourg à l’aube du XVIe Jahrhunderts. Ritter 986. Illustration: 141 Holzschnitte (Porträt von ca. 19 x 16 cm, 40 Holzschnitte von ca. 21,5 x 16,5 cm und 100 Holzschnitte von ca. 8 x 5 cm).

Zweiter Titel: Pietsch 114 ; Bibelsammlung der Württembergischen Landesbibliothek, Stuttgart 1987, Nr. E 167 & 168 VD16 B 4378 ; Frank Muller,

Heinrich Voghterr der Ältere. Ein Künstler zwischen Renaissance und Reformation, S. 244 bis 246 ; Ritter 2309.