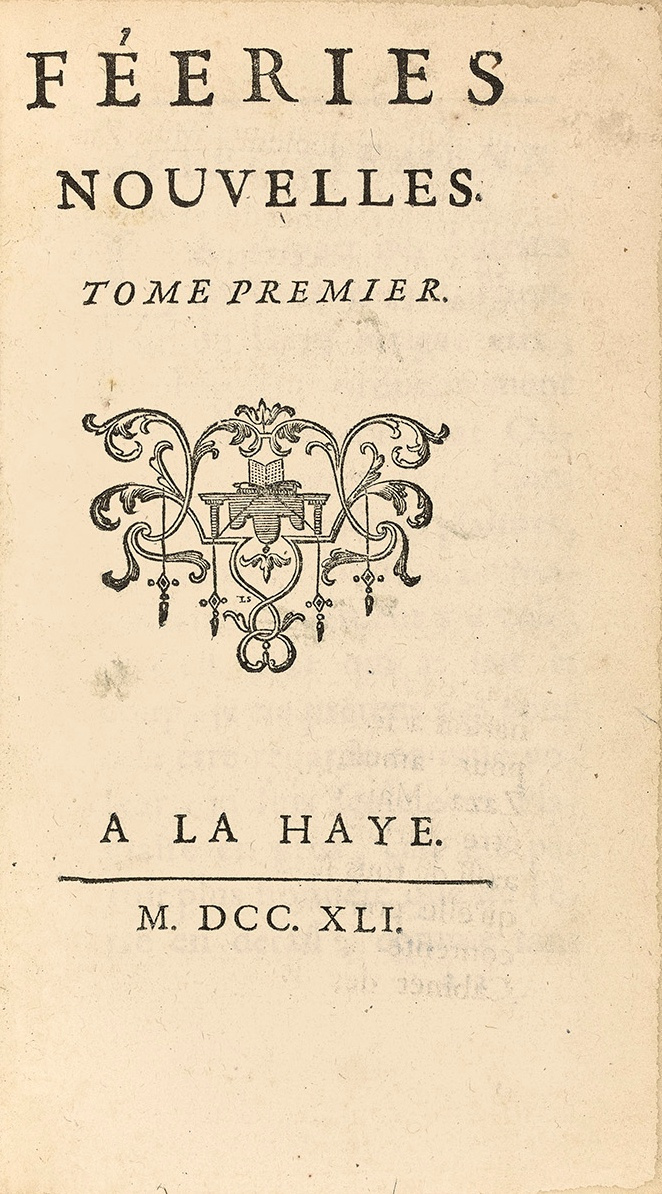

In Den Haag, 1741.

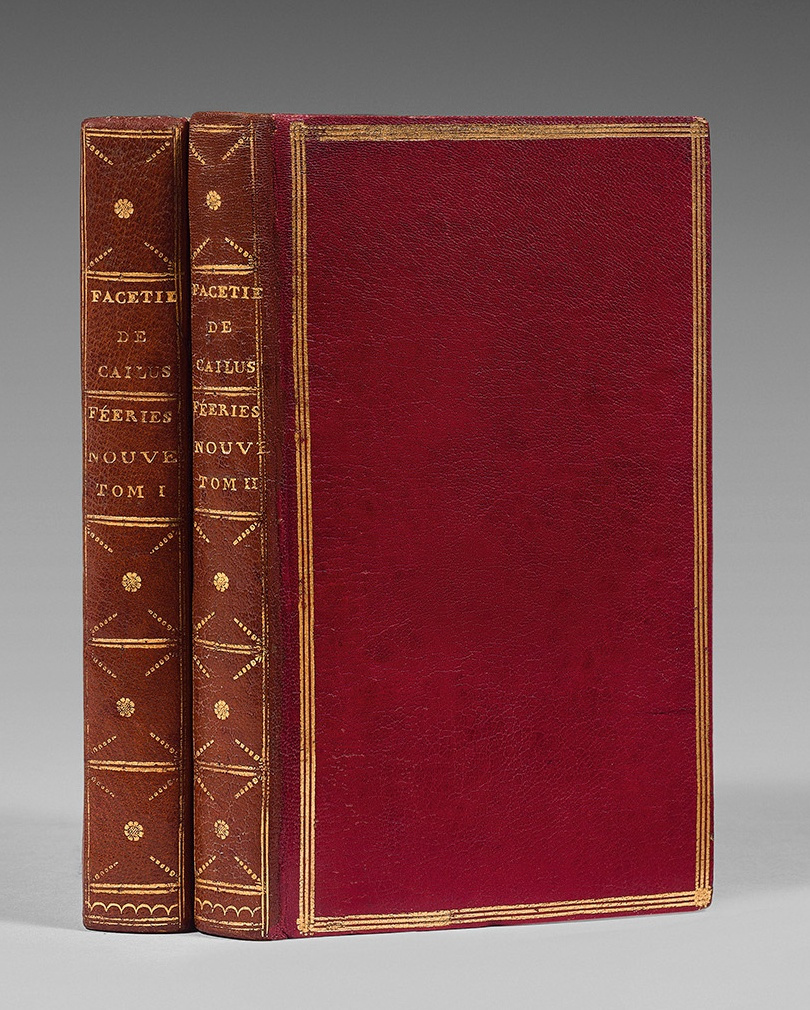

2 Bände in 2 Bände in-12 von: (3) Bl., 346 S.; (1) Bl., 390 S., (1) Inhaltsverzeichnisbl. Rotbraunes Maroquinleder, dreifacher goldener Rahmen ziert die Platten, glatte Rücken verziert, Kanten und innere Ränder dekoriert, Goldschnitt. Einband aus dem 18. Jahrhundert.

158 x 90 mm.

Originalausgabe von vierzehn köstlichen Märchen, von seltener Seltenheit in altem Maroquin: « Prinz Courtebotte und Prinzessin Zibeline; Rosanie; Prinz Muguet und Prinzessin Zaza; Tourlou und Rirette; Prinzessin Pimprenelle und Prinz Romarin; Die Gaben; Nonchalante & Papillon; Der Palast der Ideen; Lumineuse; Bleuette & Coquelicot; Mignonnette; Die unmögliche Verzauberung; Minutie; Hermine. »

Ihre Neuauflage im Cabinet des fées stieß bei dem Herausgeber auf Vorbehalte, der sie als etwas zu freizügig beurteilte.

(Die Märchen, B.n.F., 2001, Nr. 32; Gumuchian, Nr. 1519: „Seltene Originalausgabe.“).

Barchilon (Das französische Märchen, 1690-1790, S. 125-128) – der Caylus und seine Märchen in den höchsten Tönen lobt – hat gezeigt, dass Prinz Courtebotte eine der Quellen für Die Schneekönigin von Andersen sein könnte.

« Caylus ist der Freund der modernen Schriftsteller, er ist der Mentor der berühmten Dîners am Ende der Bank bei Fräulein Quinault; eine Gesellschaft, in der Freidenkertum und Vergnügungssucht Schriftsteller wie Crébillon fils, Voisenon, Moncrif, Duclos und manchmal Maurepas oder Montesquieu zusammenbringen. Dort entstehen die « Akademie dieser Damen und Herren » und die « Akademie der Kolporteure », die für die kollektive Produktion von scherzhaften und satirischen Werken verantwortlich sind; dort werden in einer Art Schreibwerkstatt vor der Zeit alle Arten von kurzen Werken in allen Genres entwickelt, zu denen uns beispielsweise die Sammlung der Neujahrsgeschenke der Johannisnacht, einige Texte, die Crébillon zugeschrieben werden, oder die Fantasievolle Königin von Rousseau überliefert sind. Der « poissardische » Stil, den man nach Vadé liebte, fand in Caylus einen Liebhaber und Sammler, der schließlich 1740 einen ganzen Roman in diesem Stil schrieb: Histoire de Guillaume (1740), ganz zu schweigen von zahlreichen Paraden. Diese Bekanntschaften und Freundschaften verbanden den Grafen jedoch nicht mit der Enzyklopädistenszene, deren Sektierertum er verachtete; dieser ständige Gast von Mme Geoffrin mochte weder Voltaire noch d’Alembert und hasste Diderot.

Bezüglich Caylus‘ märchenhafter Produktion verteidigt Julie Boch eine originelle These: die Kohärenz einer Ästhetik, die sich sowohl in der wissenschaftlichen Arbeit des Grafen als auch im erzählten Werk entfaltet. Als Übersetzer des berühmten Tyran le Blanc (1737), Autor eines Essays: Über den Ursprung der Ritterschaft und der alten Romane (1756), muss dieser Freund des Grafen von Tressan als eine Figur in Betracht gezogen werden, die in der Gruppe der „klassischen“ und „modernen“ Theoretiker des Romans (und seiner wunderbaren Komponente), zusammen mit Chapelain, Huet, Perrault, Addison etc., aber auch mit bestimmten relativ interessanten Gegnern des Genres auf moralistischer Basis, von Abbé de Villiers bis Moncrif, neu bewertet werden. Bezüglich des Märchens und der Zauberei ist Caylus der Autor von zwei Berichten, die im Rahmen der Académie des Inscriptions entstanden sind, der eine Über die Fabliaux (1753), der andere Über die Zauberei der Alten im Vergleich zu der der Modernen (1756): « diese beiden theoretischen Essays, die nach der Erstellung von drei der vier Märchensammlungen entstanden, schreibt Julie Boch, erhellen rückblickend die sowohl historische als auch ästhetische Konzeption, die Caylus vom Genre hat, das er praktiziert». Man findet darin eine Rückkehr zur Ästhetik der ‚klaren Linie‘, wie sie von Perrault veranschaulicht wird: Eleganz, Naivität, Kürze, Einfachheit; vor allem aber eine Neuausrichtung auf die axiale Dimension, die Caylus der satirischen und libertinen Tendenz entgegensetzt, die seit 1730 vorherrscht.

Generell betrachtet Caylus das Märchen aus einer breiten Perspektive als ein Element des muthos (Apologien, vielfältige fabelhafte Erzählungen, biblische Parabeln); er verortet das Zaubermärchen in der Nachfolge des mittelalterlichen Romans, setzt Meilensteine für die Übermittlung bestimmter Elemente seit der Antike und geht noch weiter zurück nach Indien (könnte er einer der ersten Verfechter der indischen Theorie sein?); im Gegensatz zu Huet besteht er auf der Kontinuität einer Überlieferung von der arabischen Kultur bis La Fontaine. Julie Boch zeigt gut, wie diese Überlegungen in einigen seiner Märchen in die Fiktion eingeführt werden. Sie zeigt auch die Genauigkeit seines Wissens im Verhältnis zur modernen Geschichte des Genres, insbesondere im Verhältnis zu den großen Erzählerinnen des 17. Jahrhunderts, die er zitiert oder deren Namen oder Situationen er aufgreift. Sie bestätigt nach J. Barchilon und R. Robert, dass «das literarische Unterfangen von Caylus sich doppelt als eine Rückkehr zu den Quellen » darstellt und hebt in diesem Zusammenhang hervor, was er mit der erzieherischen Erzählung à la Fénelon teilt.

Der Teil, der sich mit den neuen Feenhandlungen beschäftigt, bezieht sich auf das doppelte Spiel von Caylus zwischen „Konvention und Parodie“ in seinen Märchen. Julie Boch analysiert Formeln und Verfahren, magische Accessoires und Verwandlungen, etymologische Märchen und Wette-Märchen, mehr oder weniger ausgeklügelte Kontraste und Parallelen, um zu zeigen, dass Caylus versucht, das Genre durch Finesse zu erneuern. Was die Form der Parodie angeht, so greift sie auf die angenommenen Fähigkeiten der Liebhaber zurück, um das Burleske zu produzieren, eine offengelegte Intertextualität zu schaffen, Könige und Feen zu entmystifizieren, wobei die Ersteren die satirische Absicht seiner Zeit widerspiegeln. Was die Edition der Texte selbst betrifft, muss die Relevanz und Qualität der literarischen Annotation hervorgehoben werden: zitatbezogene oder intertextuelle Beziehungen zu früheren Erzählerinnen (Aulnoy, Lhéritier, Murat, de la Force, Lintot), zu Perrault, Fénelon, Galland, Bignon, Hamilton, Crébillon, der Montesquieu der Troglodytes (Die Schöne Hermine und der Prinz Colibri), zum barocken Roman, dem arthurischen Roman und die Amadis, zur Salonpoesie, der Welt der Pastoral, den klassischen Moralisten etc., oder auch der folkloristischen Nachfolge durch bestimmte Märchentypen. Man erkennt so, wie viel das wundersame Autorenmärchen gewinnt, wenn es als durch und durch literarischer Text gelesen wird.

In den Märchen von Caylus hervorstechend auf der moralischen Ebene: politische Kritik (relativ begrenzt, aber scharf gegenüber Königen oder Steuereintreibern), Sitten-Satire (sehr ausgeprägt, in der Linie von La Bruyère und Montesquieu), Ablehnung von Werten, die mit Materialismus und Libertinage sowie einer gewissen „bürgerlichen“ Sichtweise der Welt verbunden sind; moralischer Aufbau der Charaktere durch Erfahrungsprüfung in einem Kontext, in dem das märchenhafte Personal an Allmacht verliert zugunsten einer größeren Menschlichkeit. Auf ästhetischer Ebene: Rückkehr zur klassischen Idee der Natürlichkeit, Ablehnung der barocken Elemente des Genres: „all der Lärm, der in Märchengeschichten so geläufig geworden ist“ (Rosanie), Neubewertung des pastoralen Genres, aber auch „Kontamination des Märchen-Genres durch eine realistische Ästhetik“, die Julie Boch laut ihrer These der Kohärenz des gesamten Caylus-Projekts mit dem Geschmack für konkrete Details, gewöhnliche Bräuche und lokale Farbe verbindet, charakteristisch für den Gelehrten und Kunstliebhaber.

Köstliches und äußerst seltenes Exemplar der Originalausgabe, gebunden in elegantem, altem Maroquin.

Aus der Bibliothek Cécile Eluard.