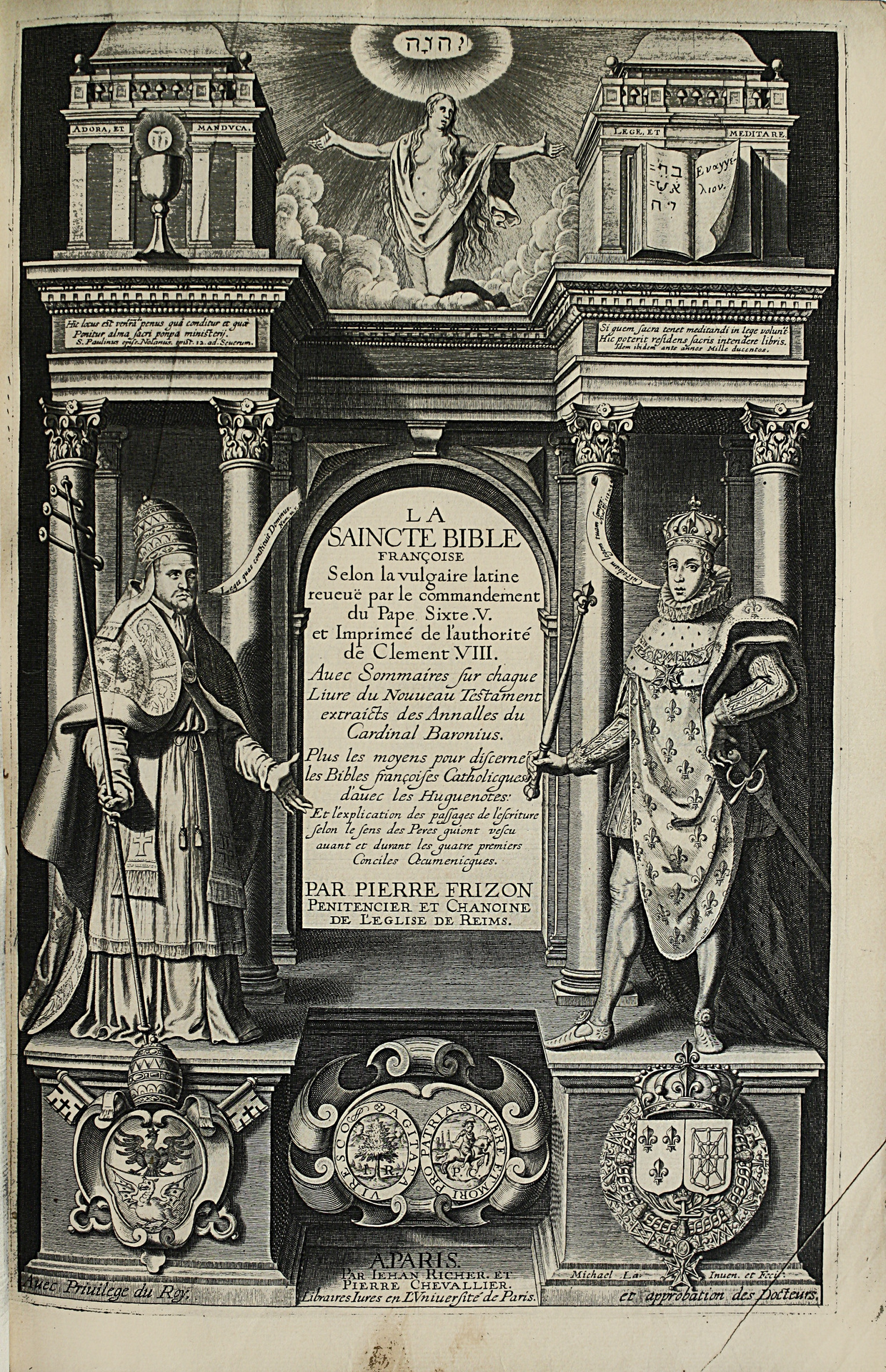

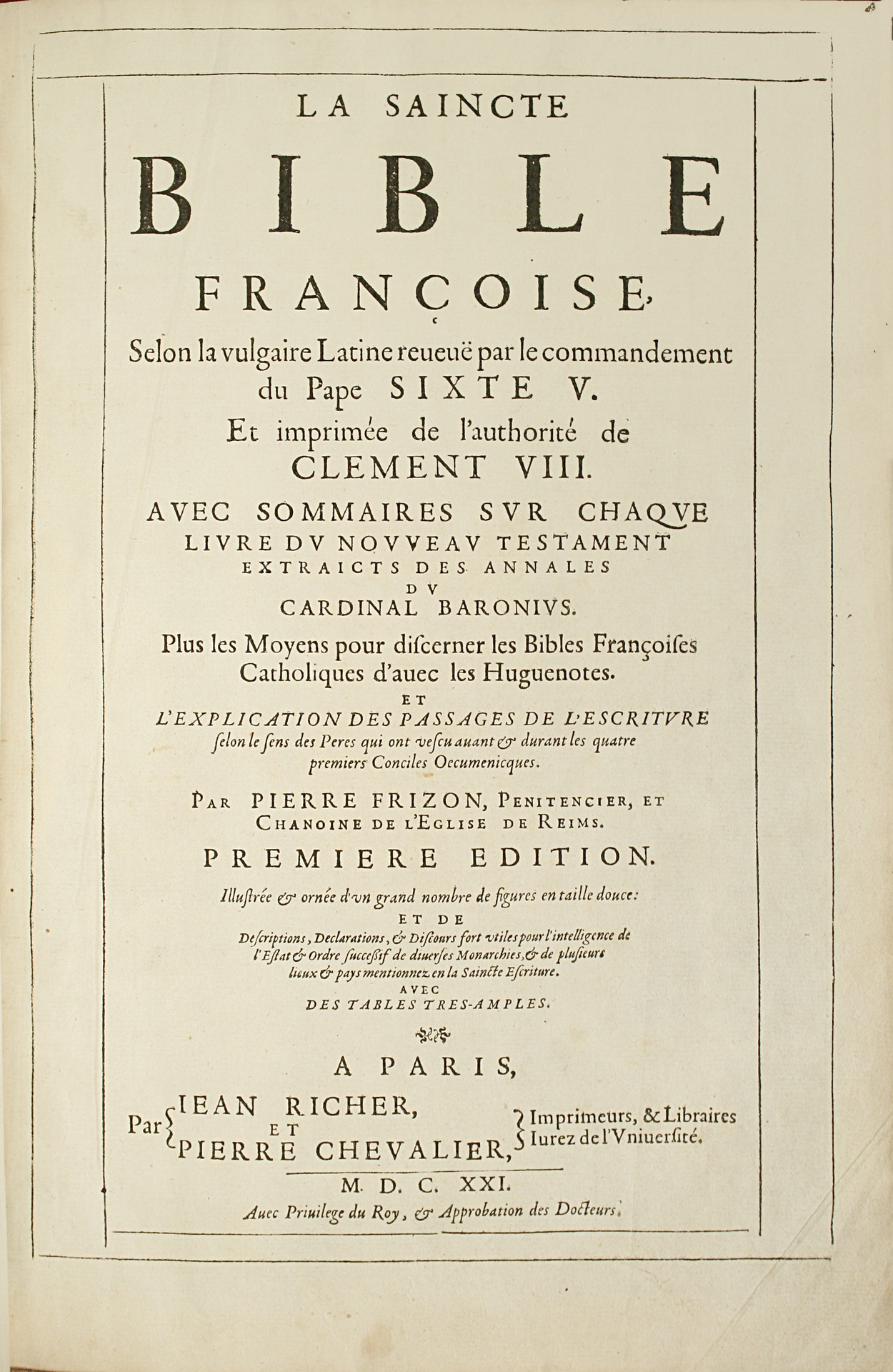

Paris, Jên Richer et Pierre Chevalier, 1621

[Im Anschluss:] 3C/bâ Frizon, Pierre. Mittel zur Unterscheidung der französischen katholischen Bibeln von den Hugenotten.

Paris, Jên Richer, 1621.

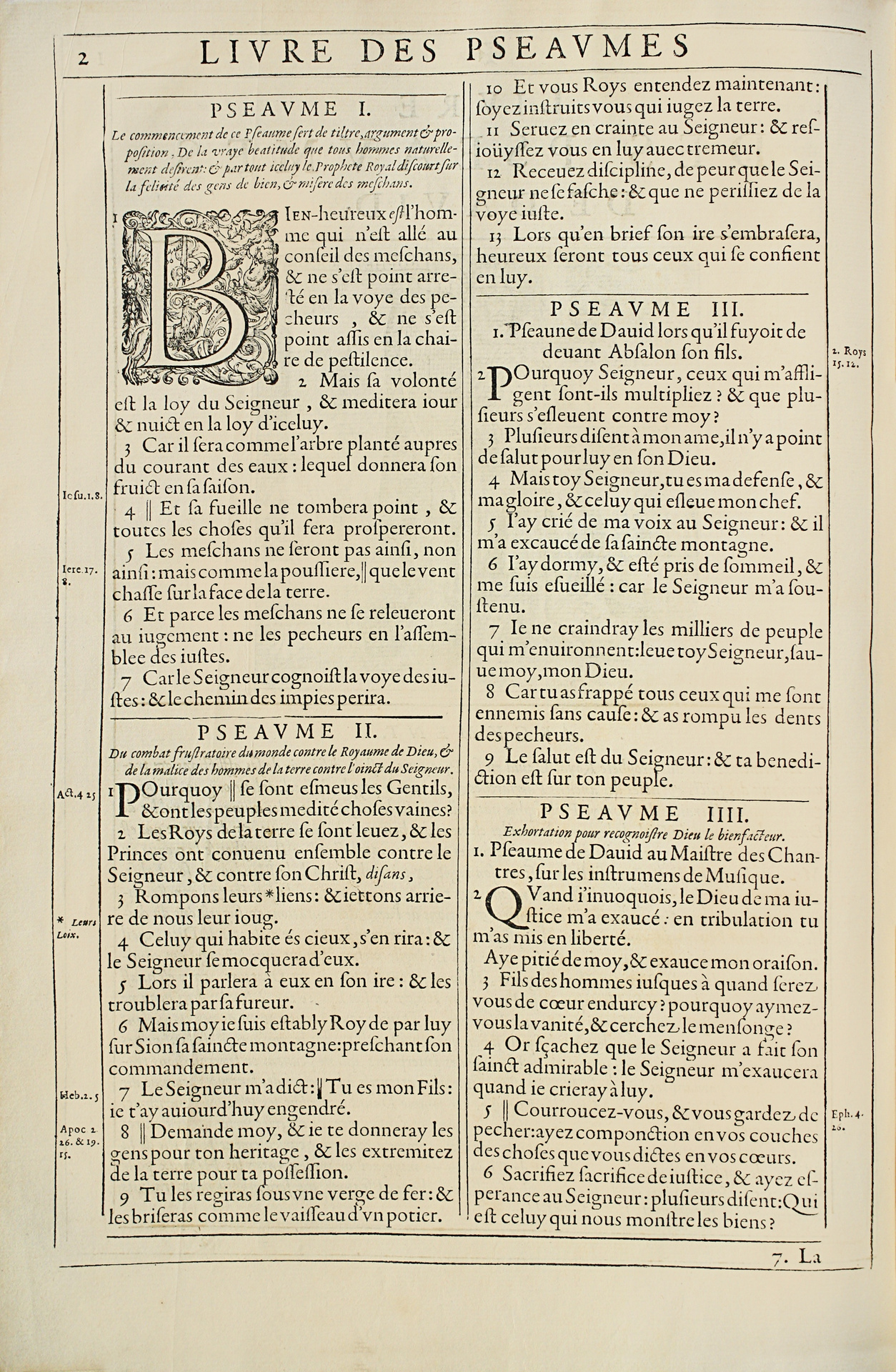

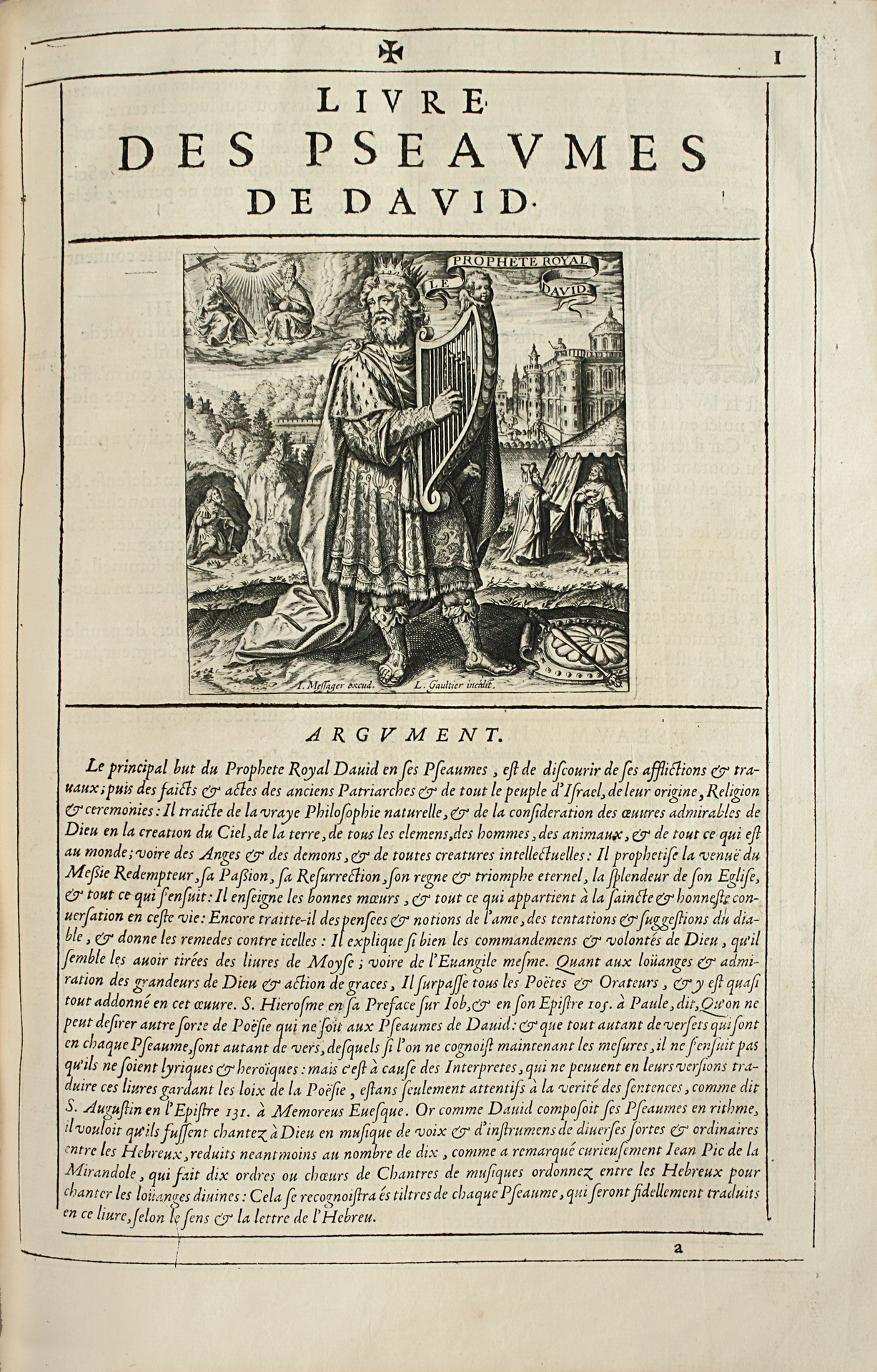

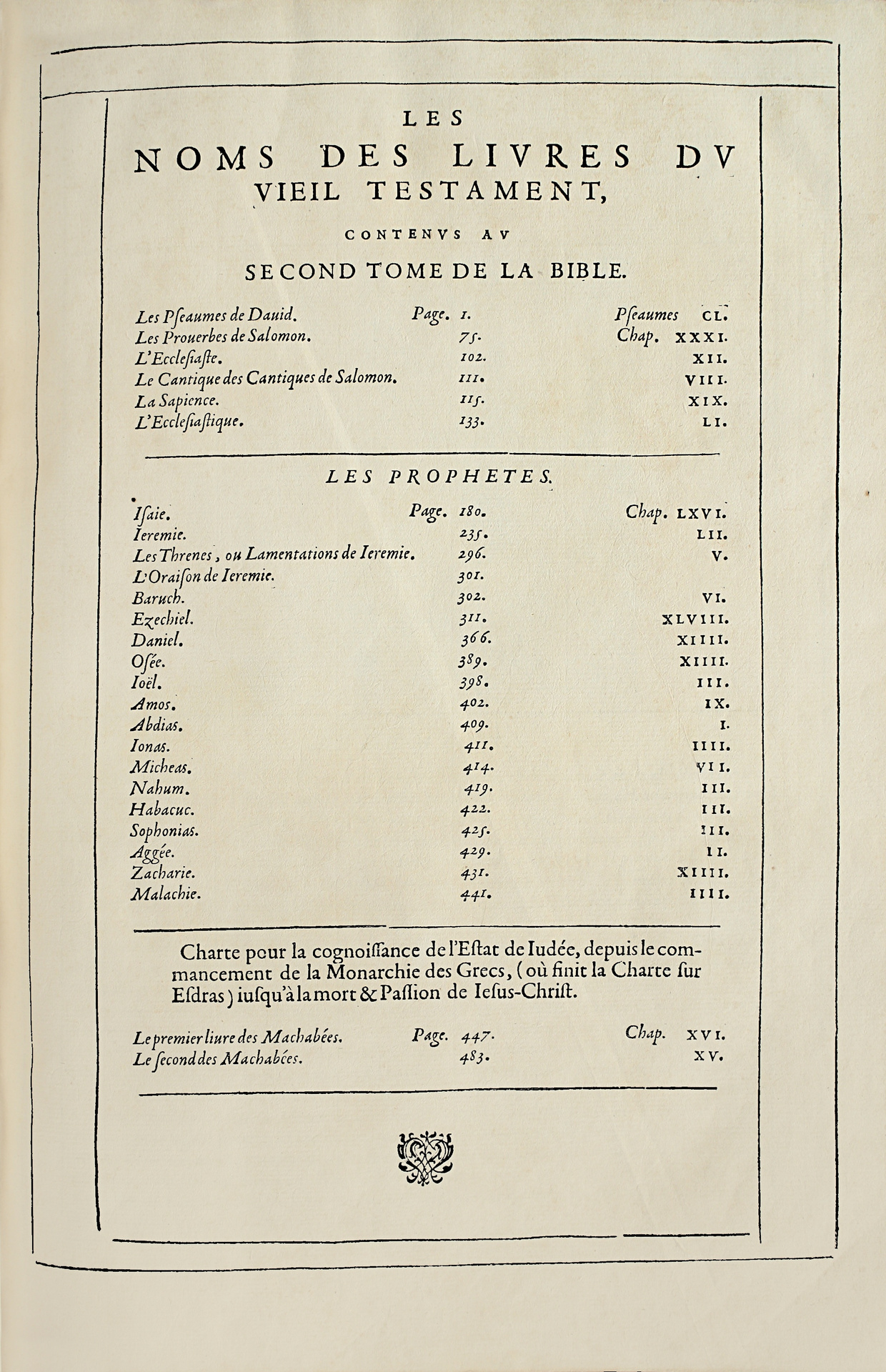

2 Bände in 3 Folianten mit 2-spaltigem Satz: I/ (6) Bl. davon 1 Frontispiz, 583 S., 28 Textgravuren; II/ (2) Bl., 508 S., 21 Textgravuren; III/ S. 509 bis 863, 1 Bl. nummeriert 864, 3 S. nummeriert 510 bis 512, 90 S., (27) Bl., 21 Textgravuren, 2 Titelgravuren, 1 Karte. So vollständig.

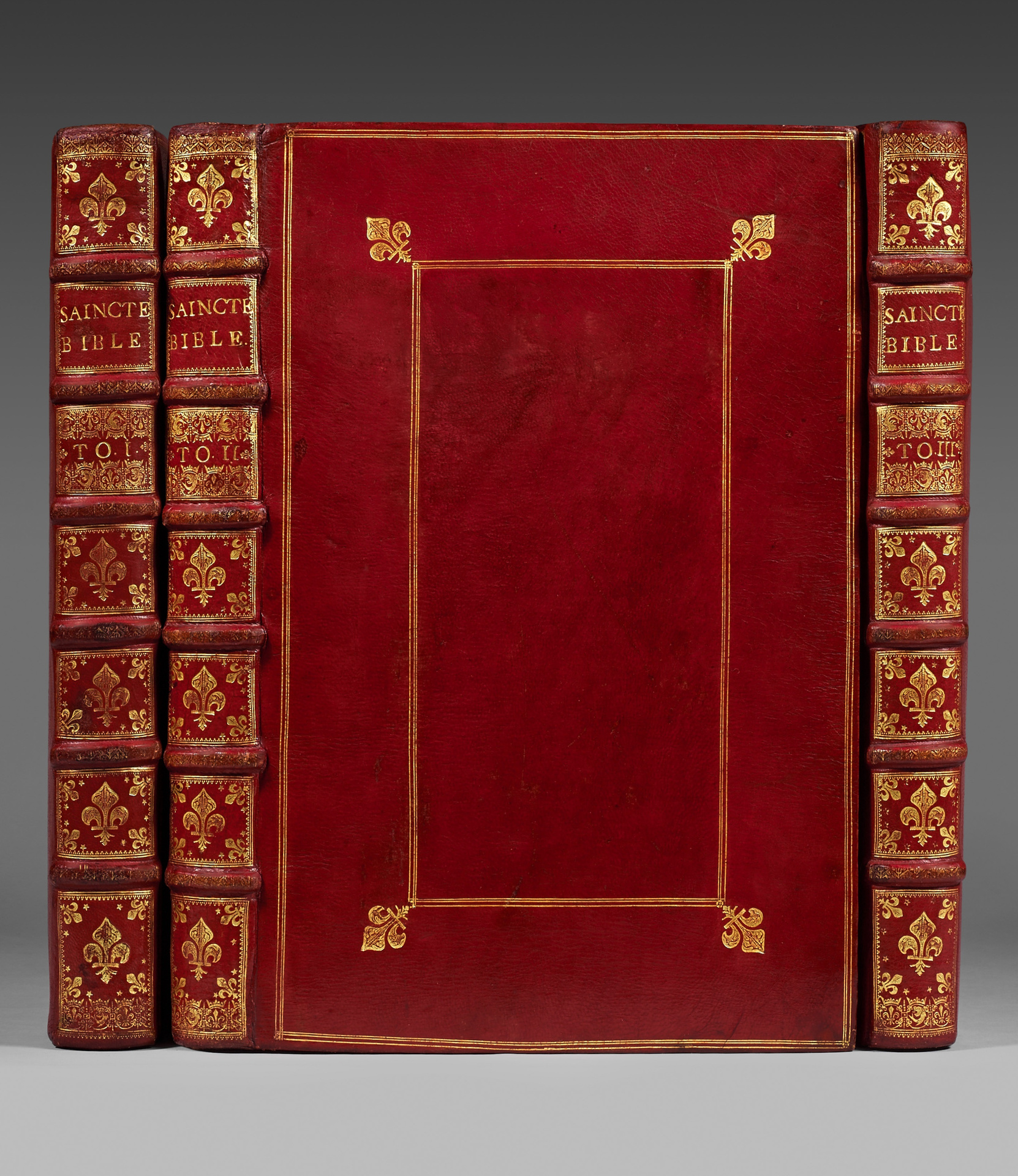

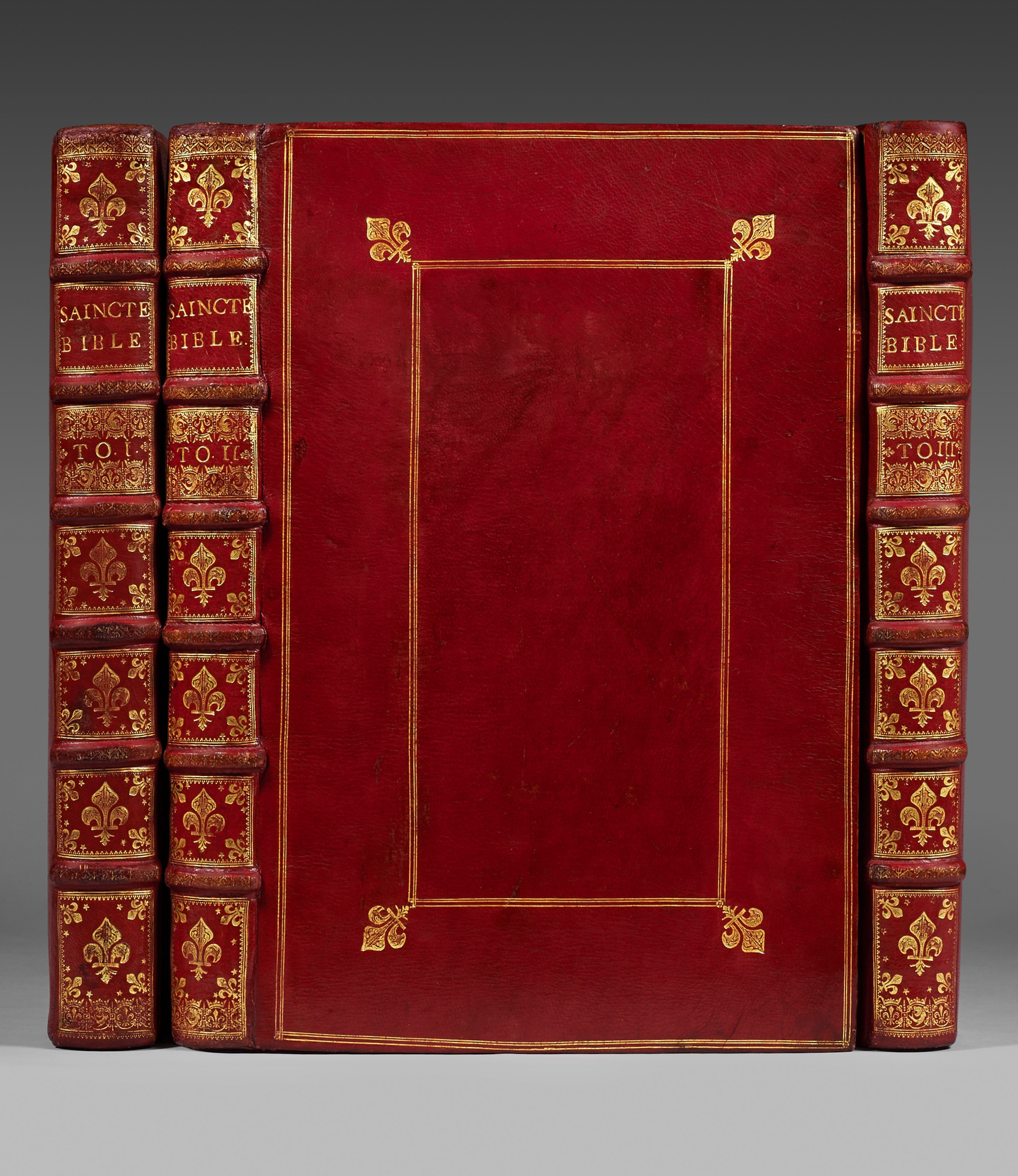

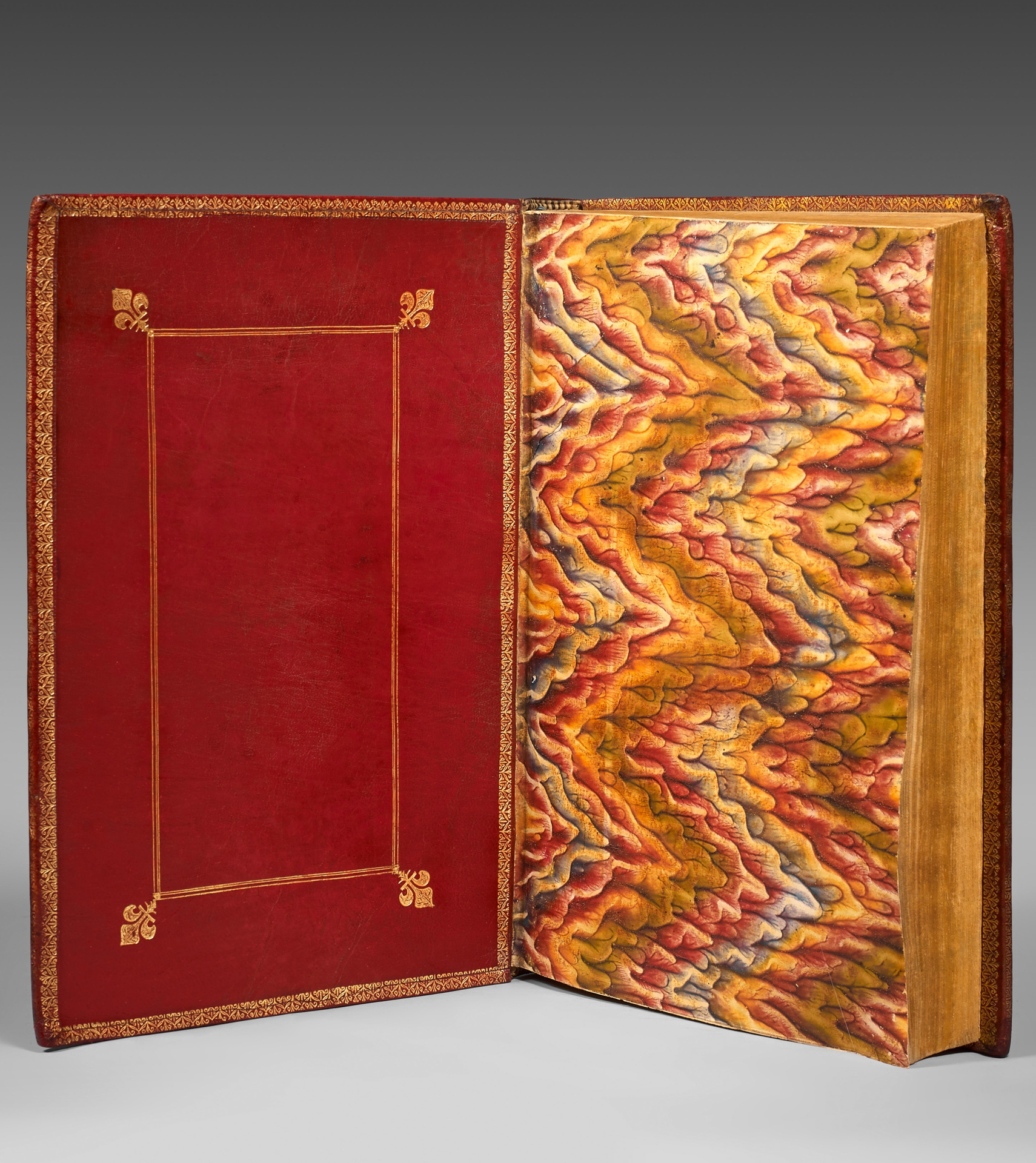

Einband des siebzehnten Jahrhunderts in rotem Maroquin; zweifache Umrahmung mit drei goldenen Fäden auf den Deckeln mit Lilien an den Ecken, Rücken mit floralen Lilienmotiven, Doublierungen aus rotem Maroquin mit goldener Spitze und zentralem Rahmen aus drei goldenen Fäden mit Lilien an den Ecken, Vorsätze aus marmoriertem Papier, goldbeschnittene Kanten auf Marmormuster. Königlicher Einband, um 1678 in Maroquin gefertigt.