Paris, Jên Longis, 1553.

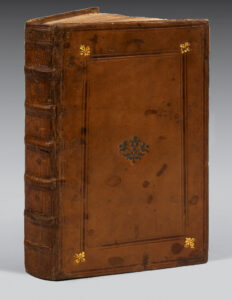

In-8 von (8), 191 Blatt. Die Vorsätze und Spiegel sind mit alten handschriftlichen Notizen bedeckt. Blondes Leder, doppelter Rahmen mit drei Blindlinien und kleinen vergoldeten Eckfleurons, zentralem versilbertem Fleuron, Rücken mit Bünden, verziert mit Blindlinien und einem kleinen wiederholten Eisen, restaurierte Fugen und Kapitalen. Pariser Einband der Epoche schöner Machart, ähnlich denen, die für Marcus Fugger gefertigt wurden.

166 x 102 mm.

Originalausgabe der französischen Übersetzung, erstellt von Etienne de la Planche, der drei letzten Bücher der Apophtegmen. Die ersten fünf Bücher waren bereits von Antoine Macault ins Französische übersetzt worden.

Brunet, II, 1040 ; Bibliotheca Belgica, E392.

Gewidmet Jên Brinon, Seigneur von Villennes, Berater am Parlament von Paris, wurde sie unter Jên Longis und seinen Pariser Kollegen Vincent Sertenas und Etienne Groullêu aufgeteilt.

Erasmus veröffentlichte die « Apophtegmen » zur Bildung der Staatsmänner. Er möchte hier „die Kunst des Geistes“ feiern. Er tut dies, indem er Plutarch übersetzt und kommentiert. Die Szene ist fast immer dieselbe: Eine Frage wird unerwartet an einen General oder einen Politiker aus Sparta gestellt. Andere wären überrumpelt. Die Spartaner, niemals. Sie antworten mit Raffinesse, Subtilität, Eleganz, Qualitäten, die in den Randbemerkungen der Sammlung gut vermerkt sind. Manchmal mit einer gewissen Spitzfindigkeit. Der Inhalt ihrer Antworten ist nicht das Wichtigste. Erasmus als Nordländer liebt wie Castiglione und die großen Italiener das Vergnügen an geistreichen Worten. Wenn man das vergisst, reduziert man den Sinn seiner komischen Kultur. » (Daniel Ménager).

« Ein offensichtliches Zeichen des Erfolgs, die lateinische Sammlung von mehr als 3.000 denkwürdigen Sprüchen, die Erasmus ab 1531 unter dem Titel Apophthegmatum opus veröffentlichte, wurde in einem halben Jahrhundert etwa siebzigmal neu aufgelegt. Und als ob es nicht ausreichen würde, die intellektuellen Bedürfnisse eines mehr oder weniger gebildeten Publikums zu befriedigen, begannen schnell Übersetzungen zu blühen, die für Leser bestimmt waren, für die die Kenntnis des Lateinischen offenbar nicht mehr selbstverständlich war. So musste man bis 1672 warten, um eine niederländische Ausgabe zu sehen, aber bereits 1542 erschien eine englische, 1546 eine italienische und 1549 eine spanische Ausgabe. Nicht dass sich die Franzosen nicht dafür interessiert hätten: Bereits 1536 begann Antoine Macault nicht mit einer Übersetzung, die der imitatio unterliegt, sondern mit einer Übertragung, die der inventio angehört, der ersten fünf Bücher; diese Arbeit würde Etienne de Laplanche siebzehn Jahre später vollenden. Darüber hinaus sollten Guillaume Haudent und Gabriel Pot sogar behaupten, Material gefunden zu haben, um daraus Gedichte zu machen! Von da an sind die Anzahl der Landsleute, die sich an die Übertragung der Sammlung von Erasmus gemacht haben, sowie die Geschwindigkeit, mit der sie die Arbeit aufnahmen, bemerkenswert, so dass man sich fragen kann, ob über das lobenswerte Bestreben der Popularisierung hinaus, und das verständliche Streben nach literarischem Ruhm in den Fußstapfen eines so illustren Meisters, nicht andere, mehr oder weniger klar formulierte Ambitionen erkennbar sind.

Beim Lesen dieser Beispiele wird klar, inwieweit sich das Französische bereits Mitte des 16. Jahrhunderts ausreichend vom Lateinischen abgehoben hat, um sich ebenfalls als vollwertige Literatursprache zu behaupten. Weit davon entfernt, war Rabelais nicht der Einzige, der sich der verbalen Drastik hingab: Macault und Etienne de Laplanche beweisen, dass sie in Wirklichkeit ein Merkmal ihrer gesamten Epoche ist. Aus welchen Gründen auch immer, ästhetische Zierlichkeit, intellektuelle Prüderie, moralische Strenge oder dogmatische Tyrannei, die folgenden Jahrhunderte, beginnend mit dem 17., übernahmen die Kontrolle über diese krêtive Energie, ja schränken sie sogar ein, wodurch genau die Originalität des 16. Jahrhunderts entsteht. Soll man das bedauern? Es stimmt, dass das Französische auf diese Weise an Spontaneität verloren hat, was es an Langlebigkeit gewonnen hat, so dass sich die Stücke von Corneille, fast vier Jahrhunderte später, noch ohne große Schwierigkeiten lesen lassen. Und wenn sich schon zu dieser Zeit die Belles Infidèles zu einem eigenständigen literarischen Genre entwickelt haben, entstand gleichzeitig die grundlegende Debatte zwischen Schule und Straße.“ Louis Lobbes.

Etienne de Laplanche, avocat au parlement de Paris au XVIe Jahrhundert, hat sich durch die Übersetzung der ersten fünf Bücher der Annales von Tacitus und der letzten drei Bücher der Apophtegmen von Erasmus unsterblich gemacht.

Wertvoller Band, der in seiner eleganten und interessanten Pariser Einband aus der Zeit, sehr ähnlich den Einbänden, die damals für den Renaissance-Bibliophilen Marcus Fugger (1529-1597) gefertigt wurden, erhalten ist.

![Les troys derniers livres des Apohthegmes [sic], c’est à dire brieves & subtiles rencontres, recueillies par Erasme. Mises de nouveau en Françooys, & non encor parcy devant imprimées.](https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2023/03/reliure-fond-gris-QfTR3.jpg)

![Les troys derniers livres des Apohthegmes [sic], c’est à dire brieves & subtiles rencontres, recueillies par Erasme. Mises de nouveau en Françooys, & non encor parcy devant imprimées. – Bild 2](https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2023/03/reliure-fond-gris-QHken.jpg)

![Les troys derniers livres des Apohthegmes [sic], c’est à dire brieves & subtiles rencontres, recueillies par Erasme. Mises de nouveau en Françooys, & non encor parcy devant imprimées. – Bild 3](https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2023/03/007-b-bt141576-013-cut-fz75M.jpg)