In Brüssel, bei François Foppens, 1675.

In-12 von (3) Blättern, 110 Seiten.

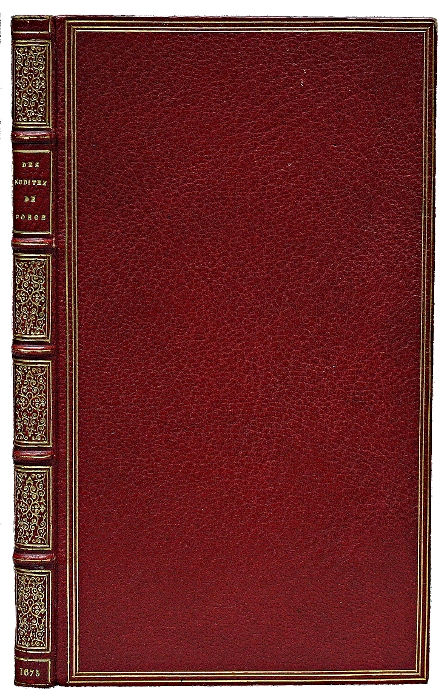

Gebunden in vollem roten Maroquinleder des 19. Jahrhunderts, dreifache Goldfileten umrahmen die Deckel, reich verzierter Rücken mit Bünden, Goldfileten an den Kanten, goldene Innenrollen, goldene Schnitte auf Marmoren. Einband signiert Duru 1846.

146 x 83 mm.

Schönes Exemplar dieses Traktats über die Unanständigkeit der Frauen, fein gebunden in rotem Maroquin von Duru.

Seltene Originalausgabe dieser kuriosen Broschüre, die Jacques Boilêu, dem Bruder von Nicolas Boilêu-Despréaux, zugeschrieben wird. Graesse, Schatz der seltenen Bücher, 8; Bulletin Morgand et Fatout, 10836; Barbier, Wörterbuch der anonymen Werke, 47-48; Brunet, I, 22; P. L. Jacob, Rätsel und bibliographische Entdeckungen, S. 276-280; Gay, Bibliographie der Werke über die Liebe, 12.

Jacques Boilêu (1635-1716), französischer Theologe und Doktor der Sorbonne, Bruder von Gilles und Nicolas Boilêu, war 25 Jahre lang Generalvikar und Offizial der Diözese Sens.

« Er war geistreich für Satire und Scherz. Seine zahlreichen Werke zeichnen sich durch einen scharfen Stil und tausend neugierige Details aus: Sie zeugen von erstaunlicher Gelehrsamkeit und einem recht großen Geist ».

« Im Vorwort der ersten Ausgabe dieses kuriosen Traktats stellt ihn der Drucker im Hinweis an den Leser als « Ergebnis des Eifers und der Frömmigkeit eines französischen Edelmanns vor, der durch Flandern reiste und sah, dass die meisten Frauendort Busen und Schultern entblößt haben und in diesem Zustand vor das Tribunal der Buße und sogar vor den heiligen Tisch treten » und war so empört, dass er versprach, bei seiner Rückkehr nach Frankreich ein Schriftstück in dieses Land zu senden, in dem er die Unsitte anprangern würde. Der Drucker der ersten Auflage: ‘Vom Missbrauch der nackten Brüste’ (Brüssel, 1675, 12°), war François Foppens, der häufige Kontakte zu französischen Schriftstellern hatte und sich um die Veröffentlichung von Werken kümmerte, die sie zunächst nicht in Frankreich verbreiten konnten. Belgien war im siebzehnten Jahrhundert eine Art neutrales Gebiet für die französische Literatur und Bücherwelt.

Es steht fest, dass der Autor dieses kleinen Buches ein Franzose war, wenn nicht ein Edelmann. Das bedeutet nicht, dass es Jacques Boilêu, Doktor in Sorbonne, Generalvikar und Offizial der Kirche von Sens, Bruder des großen Satirikers Boilêu-Despréaux. Jacques Boilêu, der eine Geschichte der Geißler, eine Geschichte der Beichtgeheimnisse, einen Traktat über unanständige Berührungen veröffentlicht hat, wählte vorzugsweise heikle und schwierige Themen; allerdings schrieb er gewöhnlich auf Latein, obwohl er sehr wohl in gutem Französisch schreiben konnte. Deshalb spricht nichts dafür, dass Jacques Boilêu wirklich der Autor von ‘Vom Missbrauch der nackten Brüste’ ist, einem Traktat, das in exzellentem Französisch abgefasst wurde, doch kein lateinischer Text ist uns bekannt.

Es wurde versucht, einen anderen Autor für dieses kleine Werk zu finden, das 1677 in Paris erneut gedruckt wurde. Man glaubte, unter diesem Pseudonym eines französischen Edelmanns einen weniger bekannten Geistlichen zu erkennen als den Abt Boilêu, den Herrn von Neuilly, Pfarrer von Bêuvais, der in der Literaturgeschichte nirgendwo erwähnt wird […]. Der gelehrte Barbier blieb in seinem ‘Wörterbuch der Anonymen’ bei Jacques Boilêu: Folgen wir seinem Beispiel, bis weitere Informationen vorliegen.

Der Traktat ‘Vom Missbrauch der nackten Brüste’, von dem es eine dritte Ausgabe gibt, die 1680 in Paris gedruckt wurde, wurde von einem Mann verfasst, der schreiben konnte, der in der gehobenen Gesellschaft lebte und das heikle von ihm gewählte Thema mit fast galanter Feinheit anspricht. Dieser anonym Autor war trotz der scheinbaren Rigorosität, die er vorgibt, kaum asketisch; sein Ziel war offenbar, von den Damen gelesen zu werden. Er reproduziert zweifellos die meisten der moralischen Ermahnungen, die Pierre Juvernay dreißig Jahre zuvor den Mode-Sündigerinnen in einer berühmten ‘Besonderen Rede gegen die Entblößung der Frauen dieser Zeit’ gemacht hatte, aber er äußert sich dabei stets höflich und anständig ». (P. L. Jacob).

Das Werk ist in zwei Teile geteilt, von denen einer die Schädlichkeit und Schuldhaftigkeit der Nacktheit der Schultern und des Busens behandelt, der andere über die nichtigen Ausreden der Frauen zur Rechtfertigung dieses Missbrauchs. Der Stoff ist in 113 Paragraphen unterteilt, 44 im ersten und 69 im zweiten Teil.

« Hier findet sich neben der Besessenheit von dem Blick, der durchdringt und tötet, die offensichtliche Erotisierung des schreibenden Subjekts, gefolgt von einem Appell an die männliche Solidarität angesichts der Gefahr. Gegen die ‘schreckliche Frechheit’ derer zu schimpfen, die Männer bis zu den Altären verfolgen, ermöglicht es Boilêu sofort, Frauen als Agenten Satans darzustellen […]. Gewisse Einzelheiten machen Boilêu zu einem Amateur-Ästheten. Er kehrt oft zur Gefahr des ‘aufmerksamen Betrachtens eines schönen nackten Busens’ zurück; und obwohl er sich offensichtlich an Männer richtet, schließt er sich niemals von der angegriffenen und in Versuchung geratenen Gruppe aus. Es ist vor allem eine Komplizenschaft unter begehrlichen Männern, die Boilêu etabliert. Zweifellos ist hier das Auge für ihn der Königsweg der Versuchung. Die erste Ausgabe des Textes wiederholte fast beschwörend den Ausdruck ‘durch die Nacktheit der Brust’ […]. Trotz seiner gewagten Worte ist Boilêu kein dieser freizügigen Hofgeistlichen, die einer antikatholischen erotischen Produktion ergeben sind. Im Gegenteil, er steht in einem Gedankengut, dessen Orthodoxie nicht in Frage steht. Wenn sein ‘Missbrauch der nackten Brüste’ von Bedeutung ist, dann weil es die Herrschaft des Beichtmodells über die Geister unterstreicht – Boilêu spürt die Notwendigkeit, als begehrendes Subjekt zu beichten –, aber es illustriert auch die Sackgasse, in der solche Predigten oder wirklich reformerische Worte enden, die schließlich das Objekt, das sie zu übersehen suchen, übererotisieren. » (Die Frau im 17. Jahrhundert, Richard G. Hodgson, S. 260).

OCLC führt nur ein Exemplar in allen öffentlichen Einrichtungen auf, in der Cleveland Public Library.

Herkunft: aus der Bibliothek P. Desq mit Ex libris (Katalog von 1866, Nr. 77).