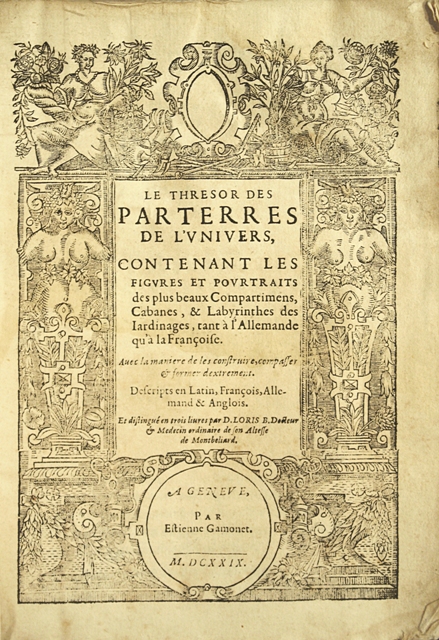

In Genf, bei Estienne Gamonet, 1629.

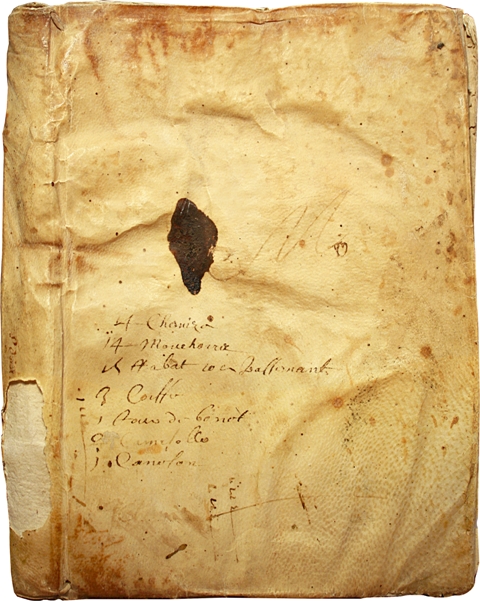

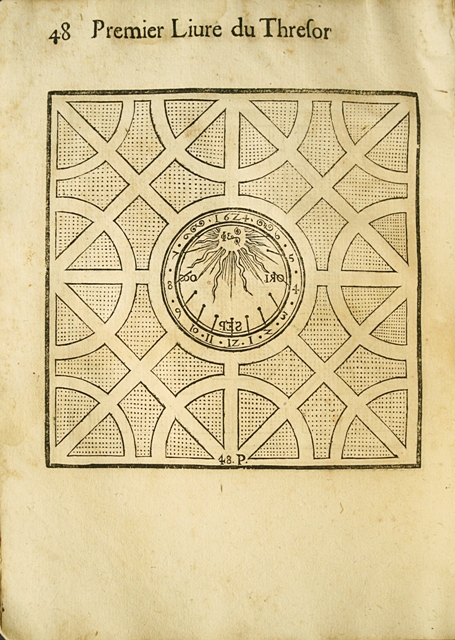

In-4 von 28-200 illustrierten Seiten mit 195 holzgeschnittenen Tafeln von Beeten, Kompartimenten und Labyrinthen, starke Stockflecken. Ganz in elfenbeinfarbenem Pergament, alte kalligrafierte Inschriften auf den Decken, ein Fehlstück Pergament am Rücken, marmorierte Schnitte. Manipulierte Einband aus der Zeit.

218 x 155 mm.

Seltener und sehr wertvoller Originaldruck, bereits im Jahr 1629 in Genf gedruckt und bemerkenswerterweise der Text über Gärten und Labyrinthe in vier Sprachen gedruckt : Französisch, Englisch (die englischsprachigen Drucke dieser Zeit sind selten), Deutsch und Latein.

« Historiker von alten Gärten beziehen sich oft auf die Gravuren des Thresor des Parterres de l'Univers. Es handelt sich um eines der ersten Modellbücher für und, wie es scheint, der größten Sammlung von im für die Renaissance charakteristischen Stil gezeichnet. » « Zu Beginn des 17. Jahrhunderts ist die württembergische Enklave Montbéliard ein wichtiger Schnittpunkt zwischen den lateinischen und germanischen Sprachräumen. Montbéliard ist eine protestantische Stadt, und die Predigten werden auf Deutsch in der Schlosskirche und auf Französisch im Temple Saint-Martin gehalten. Auch die Abfassung des Thresor in Latein, Französisch, Englisch und Deutsch trägt zum württembergischen Charakter dieses Werkes bei. Der Wettbewerb zwischen der französischen und der deutschen Kultur hat ohne Zweifel die Klassifizierung der von Daniel Loris gewählten "Parterres" beeinflusst. So unterscheidet letzterer die "Französischen Parterres" von den "Deutschen Parterres".».

« Daniel Loris ist Arzt, als er seine Sammlung von Ornamenten veröffentlicht. Dieser Beruf ist damals eng mit gärtnerischen Praktiken verbunden, da viele Heilpflanzen in aristokratischen Gärten angebaut werden. Wie das Widmungsschreiben zeigt, steht der Autor im Dienst der Herzöge von Württemberg, Grafen von Montbéliard. ». Das Modellbuch der Gärten von Daniel Loris ist das Ergebnis eines Projekts, bei dem der Autor sich nicht für die von seinen Vorgängern ausführlich untersuchten Pflanzen, sondern für die Ornamentierung der Parzellen interessiert, auf denen sie angebaut werden.

« Zu Beginn des 17. Jahrhunderts erfordert die Gestaltung eines fürstlichen Gartens Fähigkeiten im Bereich der botanischen und architektonischen Kenntnisse. Im Jahr 1590 fällt der württembergische Architekt Heinrich Schickhardt (1558-1634) Graf Friedrich auf, der ihn in seinen Dienst ruft. Von 1595 bis 1598 zeigt der junge Architekt sein Talent in Montbéliard, im Elsass und in Württemberg. Dann lässt er sich von 1598 bis 1608 in Montbéliard nieder, wo er als Stadtplaner, Architekt, Bauingenieur, Erfinder und Schöpfer vieler Ziergärten tätig ist. In dieser Zeit wirkt er bei der Gestaltung des "Großen Gartens" mit, um dort ein Lusthaus und eine Reithalle zu errichten, die 1623 und 1624 gebaut wurden.

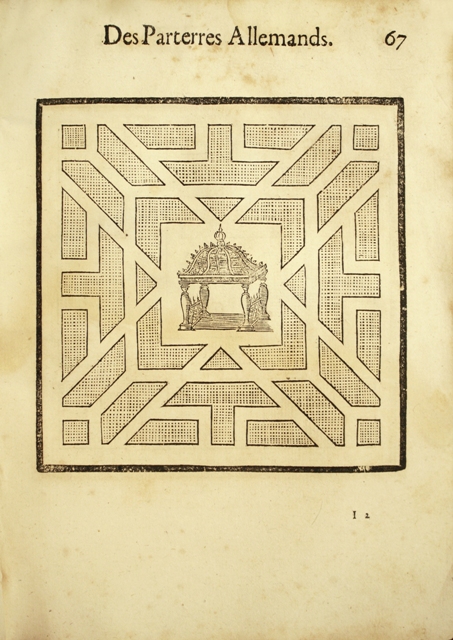

Eine Ansicht des "Pomeranzengarten" in Leonberg, die er zeichnete, ist uns erhalten geblieben. Der Garten besteht aus acht "Kompartimenten" eines Typs, den Charles Estienne und Jên Ribault (1582-83) "Parterres de carrêux rompus" und Daniel Loris "Deutsche Parterres" nennen. Ein Vergleich zwischen den Ornamenten des "Pomeranzengarten" (1609) zeigt Ähnlichkeiten in den Kompositionen. Dennoch ist kein Motiv aus der Ansicht des Gartens der Herzogin von Württemberg direkt im Modellbuch zu sehen, die "Pourtraits" von Daniel Loris sind in der Regel komplexer – möglicherweise das Ergebnis von zwei Jahrzehnten Experimente. Der Thresor umfasst auch "Kompartimente", die mit Flechtmustern geschmückt sind und "Französische Parterres" genannt werden. Diese unterscheiden sich deutlich von ihren Vorfahren aus der Hypnerotomacia Pooliphili (1499). Im Gegensatz dazu sind sie den Modellen des Maison Rustique (1582-83) von Charles Estienne und Jên Ribault nahe – obgleich andere Lösungen des "Thresor", wie die "Kronen", neuartig erscheinen. Die "Parterres" des "Thresor" sind also ausgefeilter und vielseitiger als in früheren Quellen. Es wird allgemein angenommen, dass die 1595 von Claude Mollet und Etienne du Pérac in den Gärten von Anet durchgeführten Experimente neue "Parterres" hervorbringen, die nach und nach anderen Ornamenten vorgezogen werden. Der Gärtner und der Architekt verwenden dann die "Arabesque", bestehend aus einem Netzwerk stilisierter pflanzlicher Elemente, die sie hauptsächlich anhand der Umrisse der Pflanzstreifen und der Konturen der Kulturbretter komponieren. Auf diese Weise ist das Arabeskenmuster auf alle Arten von Parterres anwendbar, was seinen Erfolg erklären könnte. Darüber hinaus erzeugt dieses Motiv ein subtileres Spiel der Mimesis und eine größere Einheit, die den Übergang zwischen Architektur, Garten und Landschaft begünstigt. So entstehen gegen Ende des 16. Jahrhunderts die ersten gartenbaulichen Gestaltungen, die mit den "Parterres de Broderie" und den "Parterres de Kompartiment", die 1709 von Antoine-Joseph Dézallier d'Argenville definiert wurden, die Gärten von Saint-Germain-en-Laye, der Tuilerien und des Luxembourg schmückten. Einige Beispiele hat Olivier de Serres in seinem "Théâtre d'Agriculture et mesnage des champs" (1600) reproduziert. Dagegen in den Gebieten der protestantischen deutschen Fürsten zeugen einige Quellen von einer anhaltenden Neigung zur Renaissance-Tradition des Gartens, die anscheinend bis ins 17. Jahrhundert anhält.. Tatsächlich sind ähnliche ornamentale Lösungen wie die von Daniel Loris in der "Architectura civilis, Architectura recrêtionis" von Joseph Futtenbach (Augsburg, 1640) und in der "Architectura Curiosa Nova" von Georg Andrês Böckler (Nürnberg, 1664) zu sehen. Laut Dorothée Nehring richten sich die Gartenprojekte von Joseph Furttenbach dem Älteren "ausdrücklich an alle Gesellschaftsschichten, sowohl an den Adel als auch an das Bürgertum". (2002, S. 156). Was die abstrakten Flechtmotiven des Thresor betrifft, so werden sie genannt "Französische Parterres", eine damals altmodische Bezeichnung, die jedoch nicht unberechtigt ist. Tatsächlich ist die Verwendung von Flechtmustern für das Zeichnen von Parterres in Frankreich vor der Arabeske experimentiert und generalisiert worden, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in einer Zeit, in der die italienischen Modelle bereits weniger vorherrschend sind. Die ersten aus Italien kommenden Modelle sind unterschiedlich, es handelt sich um die "Parterres de carrêux rompus" – eine der ersten Darstellungen, die uns erhalten geblieben ist, befindet sich in den "Regole generali di architetura ou Quarto Libro" (1537) von Sebastiano Serlio. Wie die Bezeichnung "Deutsche Parterres" zeigt, verbreitet sich die Form der "Carrêux rompus" im Laufe des 16. Jahrhunderts in ganz Europa, und die Gärtner, die sie adaptieren, scheinen den Ursprung zu vergessen. Sie findet sich auch in "den vorzüglichen Bauwerken Frankreichs" (1572-1578) von Jacques Androuet du Cercêu.

Am Ende des 16. Jahrhunderts, der "Parterre de Carrêux rompus" ziert die Gärten Europas und trägt anscheinend dazu bei, einen "internationalen Stil" des Renaissance-Gartens zu definieren. Doch das Design der "Carrêux rompus" von Loris unterscheidet sich dennoch von den Modellen von Serlio und Androuet du Cercêu. Die beiden Architekten zeigen Muster, die vom zentralisierenden Grundriss von Kirchen inspiriert sein könnten: Die Bretter, die das recht einfache Parterre bilden, zeichnen konzentrische Quadrate, die durch ein Durchgangsnetz getrennt sind, wobei die anderen Lösungen kaum komplexer sind. Daniel Loris zeigt eine mögliche Verfeinerung des Systems, da die Bretter innerhalb des Parterres " (…)" in Form von Kreuz, Rosen, Herz, … zu eigenständigen, lesbaren und autonomen Ornamentaleinheiten werden. Auf diese Weise tragen die Bretter zur Gesamtkonstruktion des Parterres bei, indem sie es strukturieren, während sie individuell verständlich sind. Labyrinthe bilden die dritte Kategorie der Parterres des "Thresor", der am häufigsten verwendete Entwurf ist der des weglosen Labyrinths: ein Grundriss, der direkt von den Fußböden mittelalterlicher Kirchen abgeleitet ist. Auch bei diesem Motiv bleibt der Geschmack der Renaissance bestehen. So sieht sich die Principauté de Montbéliard trotz des Talents von Wissenschaftlern und Künstlern wie Daniel Loris zu Beginn des 17. Jahrhunderts einem gewissen kulturellen Einschluss ausgesetzt, der die Entwicklung einer späten Renaissance verursacht. Der "Thresor des parterres de l'Univers", der nicht die Parterres der ersten Barockgärten erwähnt, während er eine beträchtliche Anzahl von ornamentalen Vorschlägen zusammenstellt, die auf die Bedürfnisse eines deutschen Publikums abgestimmt sind, ist ein bemerkenswertes Zeugnis dieser Periode". Laurent Paya – (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture) – 2006.

Diese Originalausgabe hat zu allen Zeiten das Interesse internationaler öffentlicher und privater Institutionen geweckt, so findet man sieben Exemplare in amerikanischen Bibliotheken und mehrere in europäischen Bibliotheken, aber sie verschwindet allmählich vom privaten Markt; in den letzten dreißig Jahren habe ich auf dem internationalen öffentlichen Markt nur ein weiteres Exemplar mit einem Einband aus dem 20. Jahrhundert ausfindig machen können von Pagnant, ursprünglich defekt und mit mehreren Blättern mit kürzeren Rändern ergänzt, wurde es in diesem Zustand vor 11 Jahren für 14.000 € verkauft (Couturier/Nicolay, Auktion vom 3. April 2000).