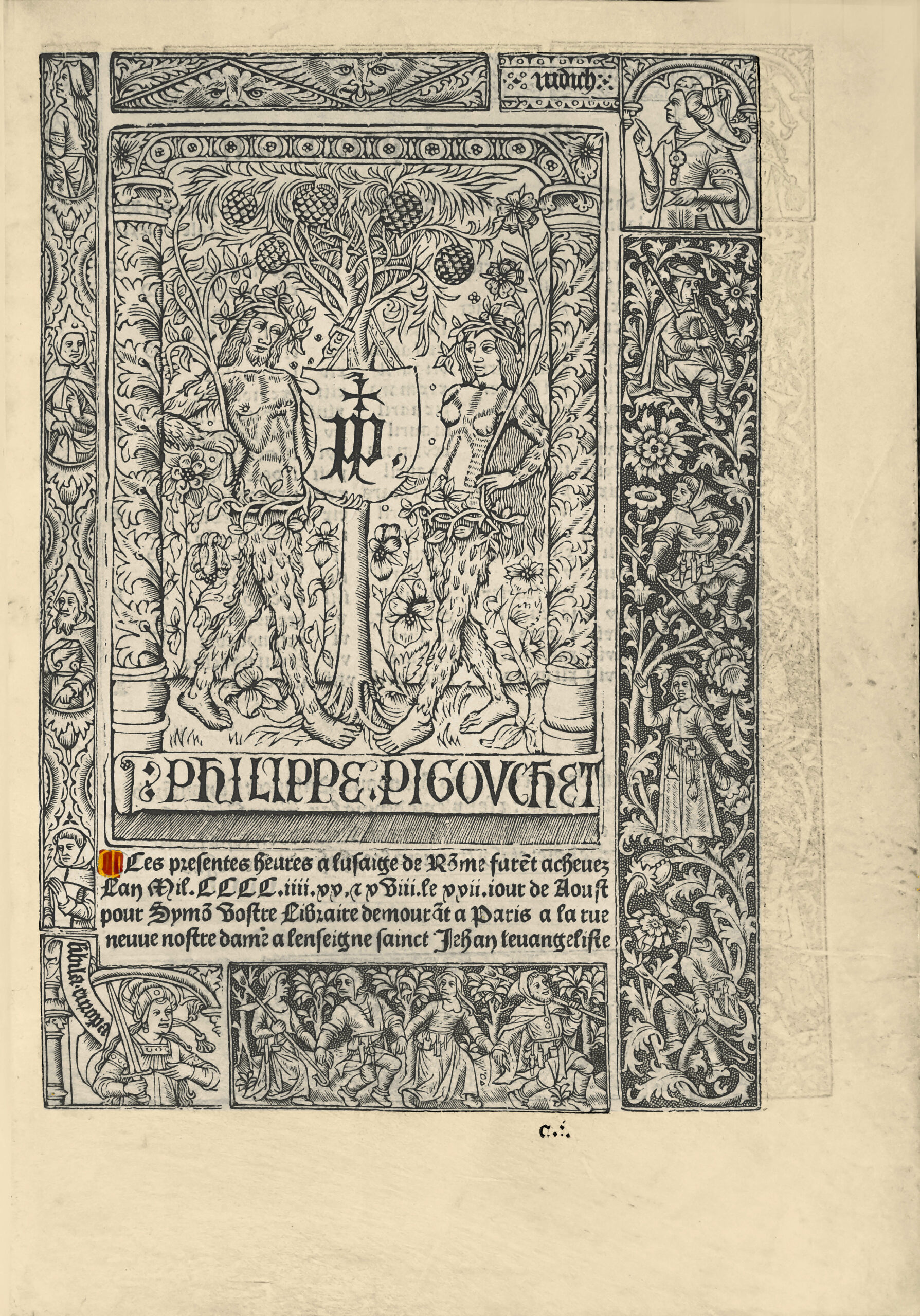

22. August 1498.

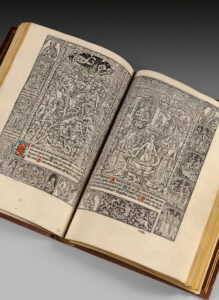

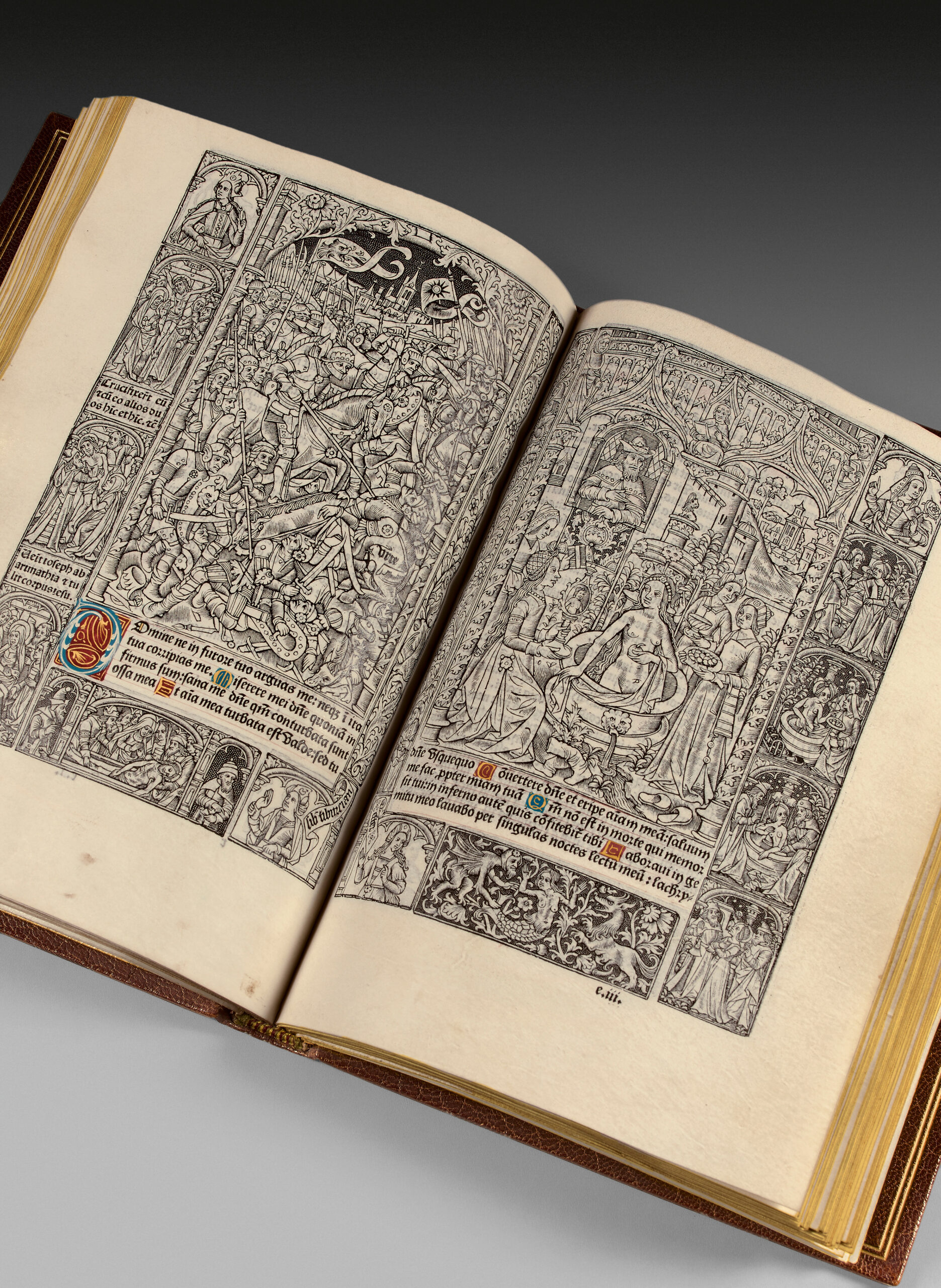

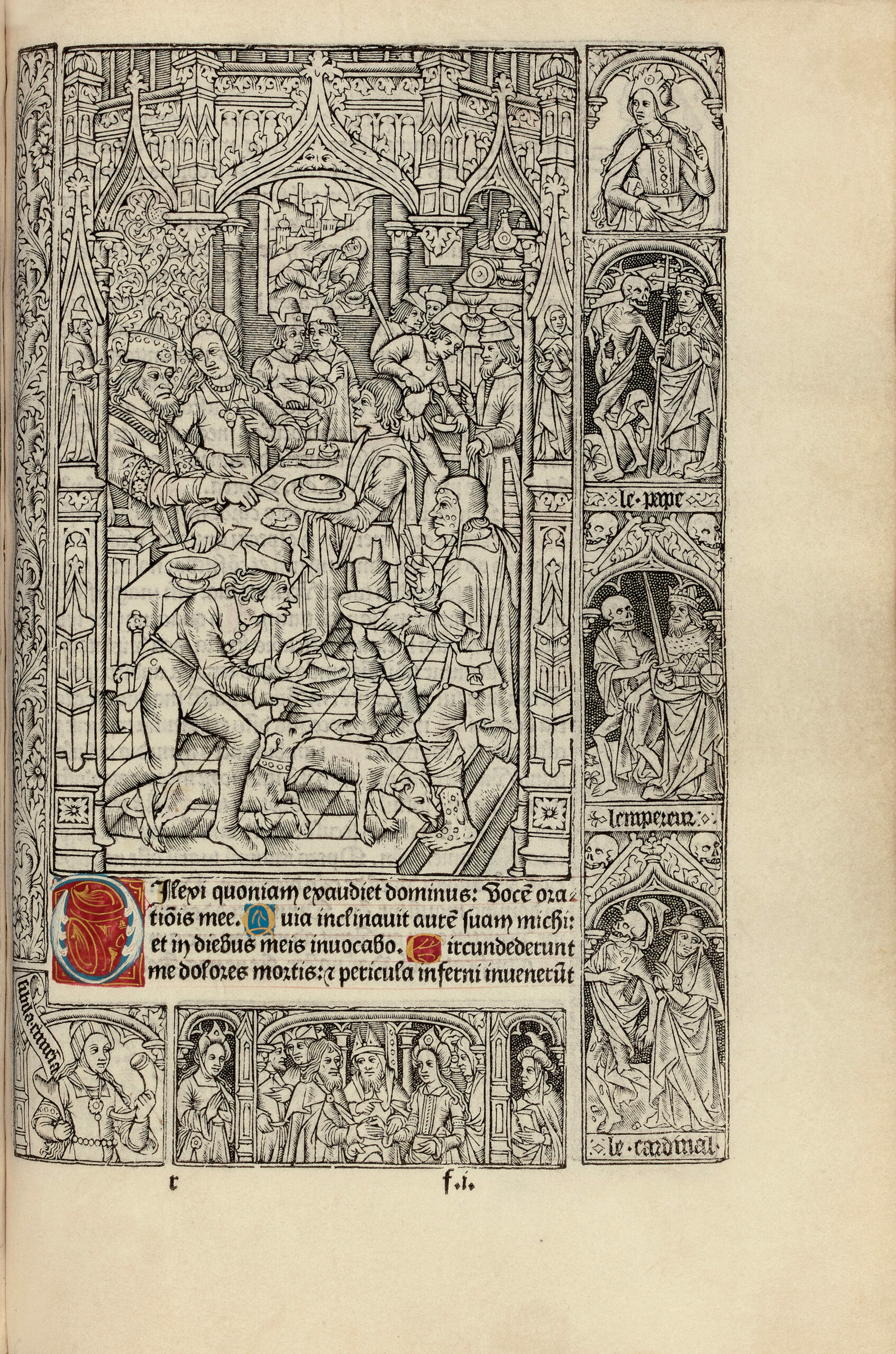

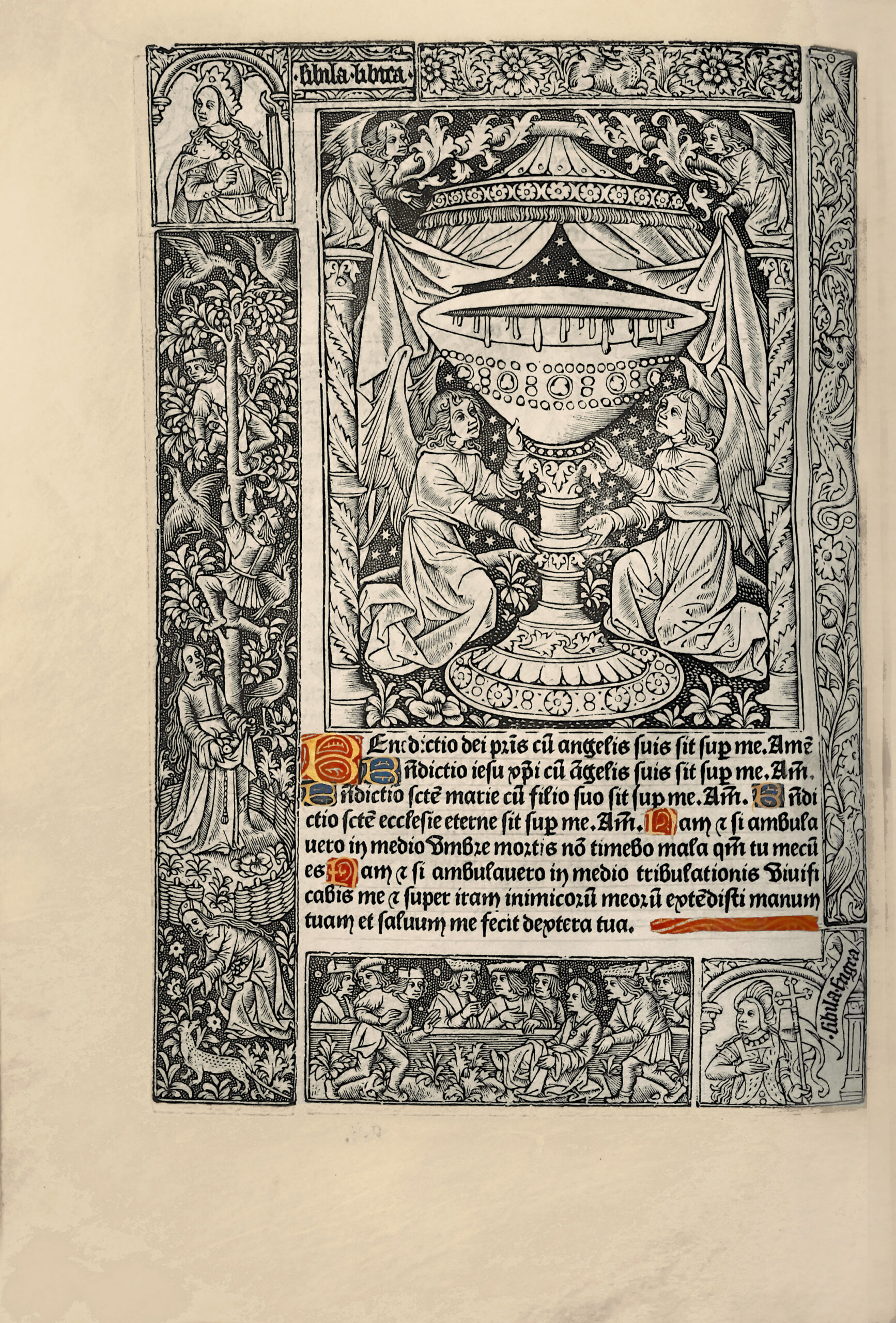

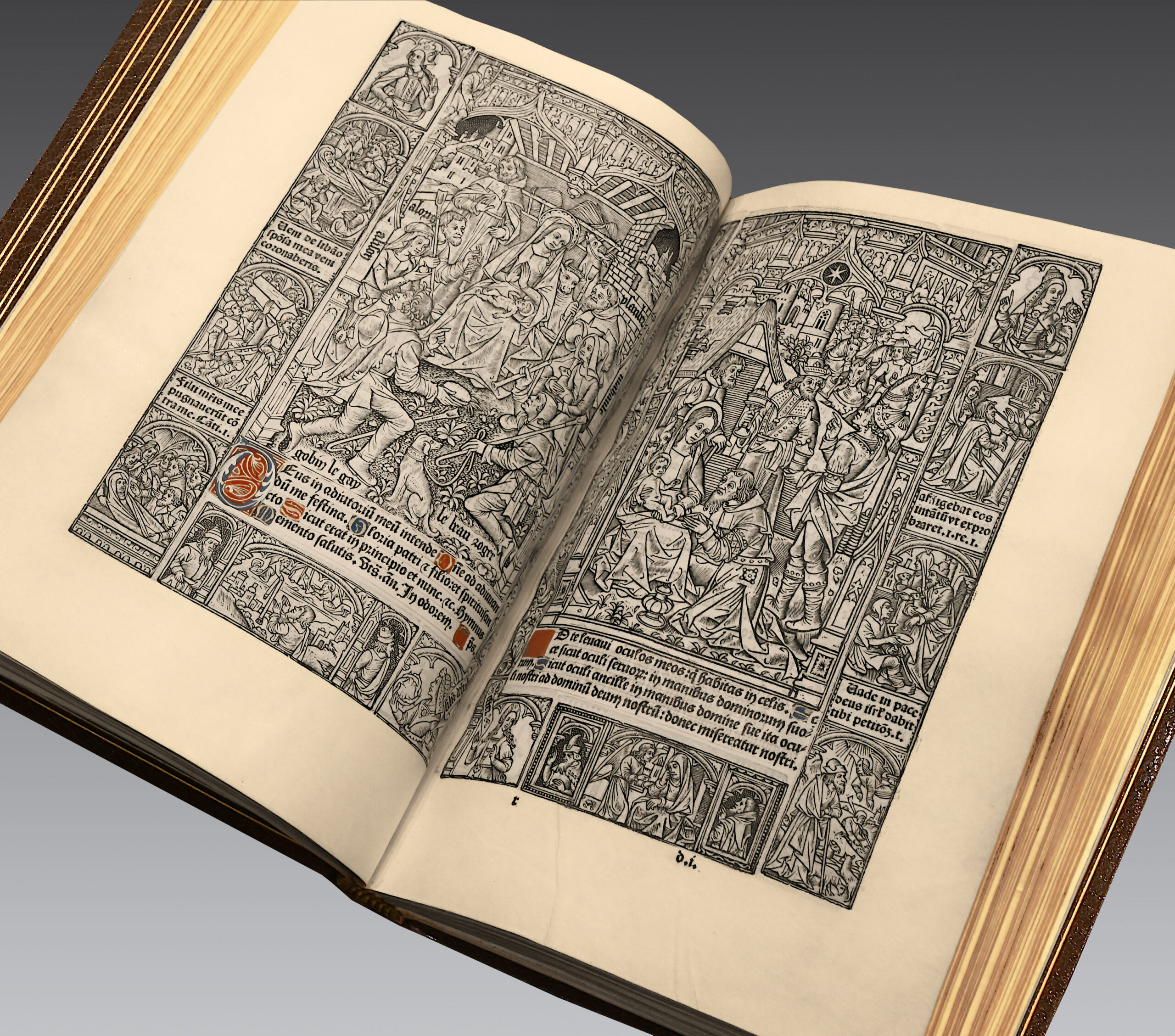

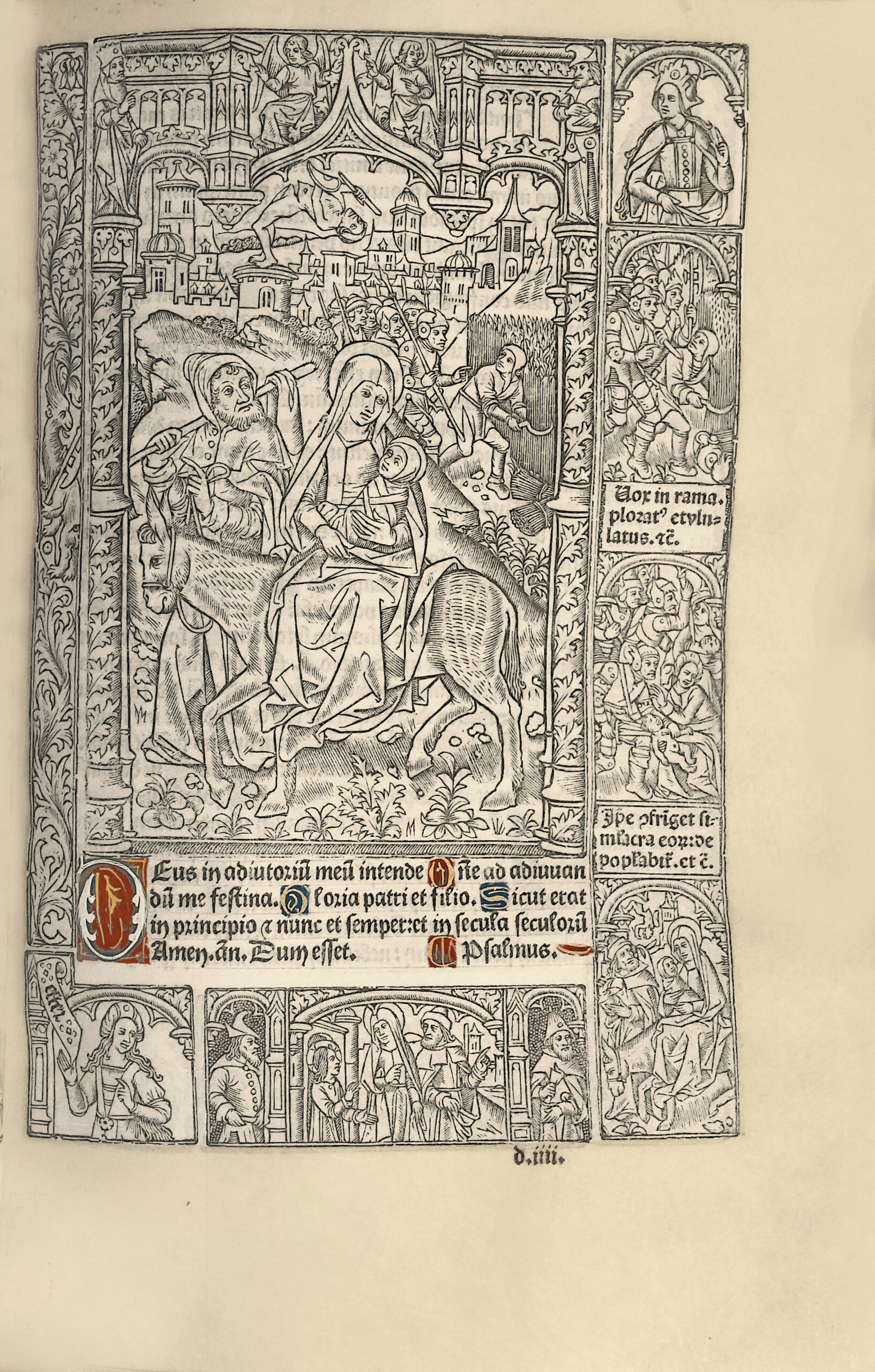

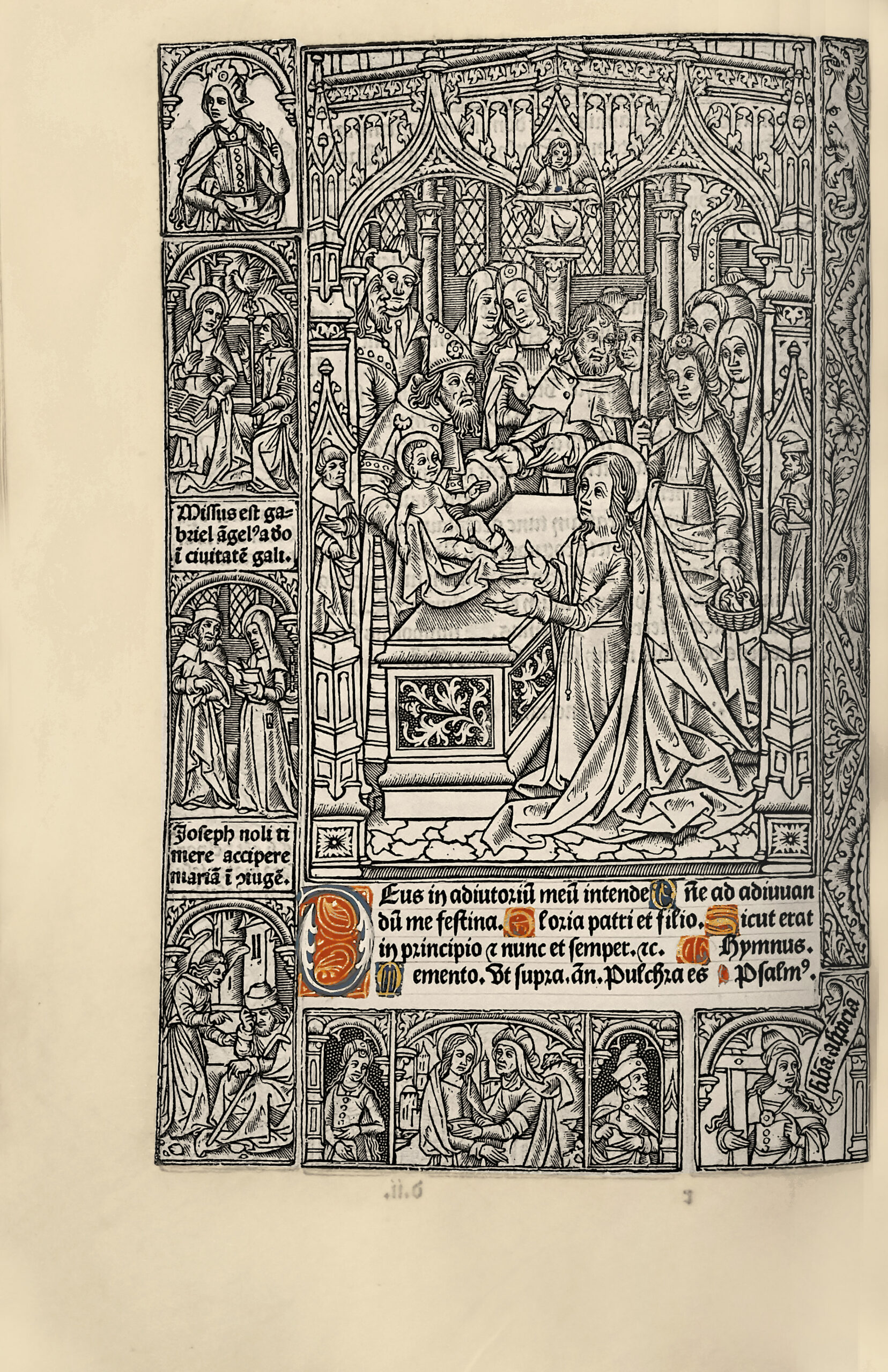

Kleiner gotischer Quarto-Druck auf Pergament mit (72) Blättern, a-i8, 33 Zeilen pro Seite, Druckermarke auf dem Titel, historisierte Bordüren für jede Seite, 21 ganzseitige Gravuren ohne den anatomischen Mann, zahlreiche kleine mit Gold auf rotem oder blauem Grund illuminierte Initialen.

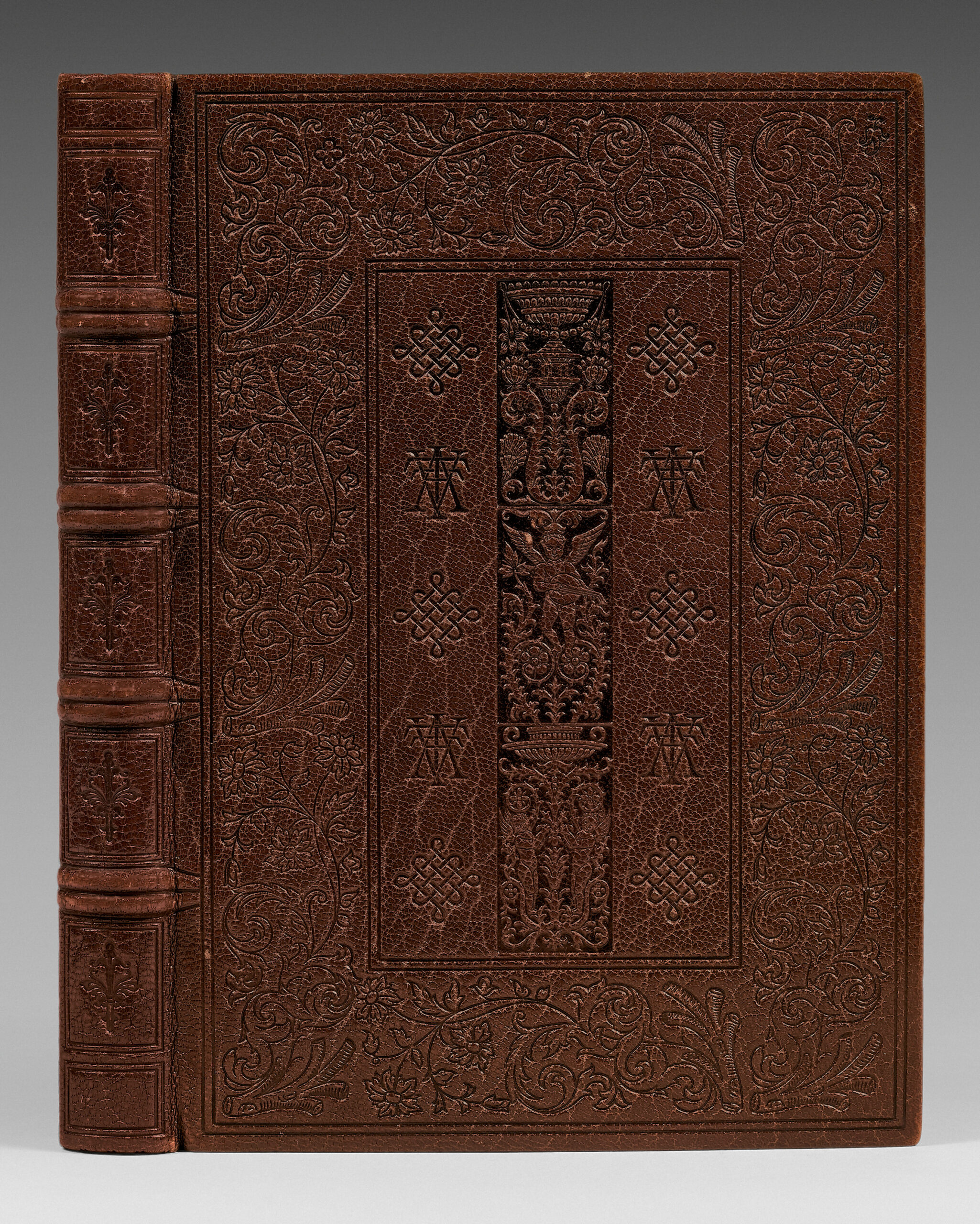

Ganz hellbraunes Maroquin komplett mit kalten Mustern dekoriert mit dunkelbrauner Maroquin-Mosaik, Rücken mit Bünden verziert, Kanten kalt dekoriert, doppelte Inneneinfassung mit goldenen Fäden, goldene Schnittkanten. Elegante Bindung signiert von Marius Michel.

208 x 145 mm.

[video width="1920" height="1080" mp4="https://www.camillesourget.com/wp-content2023Video-Heures-Pigouchet.mp4"][/video] Inkunabelausgabe teilweise original, auf Pergament gedruckt in Paris von Philippe Pigouchet für Simon Vostre, von vielen Kritikern als das schönste französische illustrierte Buch seiner Zeit angesehen. « Le verso du titre contient l’almanach de 1488 à 1508, le recto du 2ème f. l’homme anatomique, et le verso le saint Graal différent de celui de l’édition de 1497. Il y a dans le texte 21 figures, 6 de plus que dans celle de 1497, et parmi lesquelles on remarque l’Arbre de Jessé, le Combat où Uric fut tué, le Jugement dernier et la Messe de S. Grégoire. Plusieurs des anciens sujets ont été refaits sur de nouvêux dessins meilleurs que les premiers. Dans les bordures qui sont aussi fort belles, on remarque les Vertus théologales et cardinales, la Vie de J.-C. et de la Vierge Marie, Suzanne, l’Enfant prodigue, les 15 Signes, 48 sujets de la Danse des morts, et divers ornements répétés. Il y a des exemplaires qui n’ont que 18 grandes planches. Les sujets de la Dans des morts occupent les huit ff. du cahier f. Un exemplaire sur vélin est conservé dans le cabinet de M. Didot ; c’est peut-être le même que celui qui a été vendu 399 fr. Le Prévost, en 1857 ; un autre se trouve à la Bibliothèque impériale. » (Brunet, V, 1582-1583). Kurz nachdem Udalric Gering und seine beiden Partner die wundersame Erfindung Gutenbergs, von Fust und Schoyffer perfektioniert, nach Paris gebracht hatten und dadurch die Regelmäßigkeit der Setzmaschine und die ökonomische Schnelligkeit der Presse zu einem Ersatz für die so langsame, ungenaue und vor allem kostspielige Arbeit der Schreiber und Rubrikatoren gemacht hatten, begannen die Buchhändler dieser Hauptstadt daran zu denken, eine Kunst auszunutzen, die durch eine so offensichtliche Vereinfachung der Buchherstellung ihnen eine ebenso reichhaltige wie leicht zu sammelnde Ernte bot. Da man zunächst versuchte, die Typografie auf Werke mit schnellem Absatz anzuwenden, scheint es, als hätten sie mit diesen Gebetbüchern für die Gläubigen aller Klassen beginnen müssen, die sie später unter dem Titel Horæ und Officium oder Heures und Office druckten, und die seit langem die Hauptbranche ihres Handels bildeten, doch hier ist die Schwierigkeit, die die Drucklegung dieser Art von Werken etwas verzögerte. Die Gebetbücher, die damals benutzt wurden, waren alle auf Pergament geschrieben, mit in Gold und Farben gemalten Initialen verziert, und fast alle auch mit mehr oder weniger zahlreichen und mehr oder weniger gut ausgeführten Miniaturen bereichert. Im Kalender waren es zart gemalte kleine Motive, die die Arbeiten, Beschäftigungen und Spiele darstellten, die jedem Monat des Jahres entsprachen; an den beweglichen Festtagen, im Heiligenkalender und im Totenoffizium fanden sich größere Miniaturen, die Themen aus der Heiligen Schrift darstellten, oder sich auf das gefeierte Geheimnis bezogen, oder auf das Leben des angerufenen Heiligen; man sah dort fast immer, zum Beispiel, das Martyrium des Heiligen Johannes des Evangelisten, den Engelsgruß, die Geburt Christi, die Erscheinung der Hirten, die Anbetung der Magier, die Flucht nach Ägypten, das von Herodes befohlene Massaker der Unschuldigen, David und Bathseba usw. Man bemerkte auch in einem Teil dieser wertvollen Manuskripte mehr oder weniger abwechslungsreiche, mehr oder weniger reiche Ränder, die alle Seiten umgaben und meistens Blumen, Vögel, Insekten und anmutige Arabesken boten, in denen Gold geschickt mit den lebendigsten Farben kombiniert war. Diese reichen Bände galten zu Recht als wertvolle Schmuckstücke und wurden in Familien über Generationen hinweg vererbt. Gewöhnt, seine Stunden in solchen dekorierten Büchern zu lesen, wie hätte man einfache typografische Produktionen ganz ohne diese Verzierungen, die zu einem notwendigen Begleiter jeder frommen Lektüre geworden sind, aufnehmen können? Um in dieser Art Produktion erfolgreich zu sein, musste man daher die Hilfe der Holzgravur in Anspruch nehmen, die sich zu verbessern begann, und soweit wie möglich die in den handgeschriebenen Stunden verbreiteten Zeichnungen reproduzieren und die gedruckten damit schmücken. Wenn bis jetzt die Bibliographen sich nicht auf das wahre Datum des ältesten illustrierten Stundenbuchs, das die Presse hervorgebracht hat, einigen konnten, erkennt man doch allgemein an, dass der Drucker Philippe Pigouchet und der Buchhändler Simon Vostre die Ersten in Paris waren, die es verstanden, die Gravur erfolgreich mit der Typografie zu verbinden. Es ist zu glauben, dass diese beiden Buchhändler bereits selbst die Holzschnitttechnik praktiziert hatten und es verstanden, genug fähige Schnitzer zu gewinnen, um ihren kleinen Holzschnitten allmählich das Maß an Perfektion zu geben, das sie erreicht haben. Es ist daher anonymen Künstlern des späten fünfzehnten Jahrhunderts zu verdanken, und nicht, wie Papillon behauptete, Mercure Jollat, der dreißig Jahre später kam, dass man den Hauptanteil an der Gravur dieser Stunden verdanken sollte, die so bemerkenswert sind durch die Schönheit des Pergaments, die Qualität der Tinte, und vor allem durch die Vielfalt der Ränder, in denen auf die angenehmsten Arabesken, auf die kuriosesten grotesken Motive, abwechselnd Jagden, Spiele, Themen aus der Heiligen Schrift oder sogar aus der Profangeschichte und der Mythologie folgen, und schließlich diese Tänze der Toten, nach dem Modell der Totentanz der Männer und Frauen, die damals in voller Mode waren, kleine Kompositionen, deren ausdrucksstarke Wirkung man noch immer bewundert. Diese Ränder, die, wie man durch die um diese Seiten platzierten Muster beurteilen kann, eher durch den Feinschliff der Gravur als durch das Design bemerkenswert sind, bestanden aus kleinen Kompartimenten, die sich je nach Umfang und Format des Bandes, in dem sie erscheinen sollten, teilten, änderten und ganz nach Belieben zusammenfügten; sodass, obwohl fast immer die gleichen Teile verwendet wurden, es so einfach war, den verschiedenen Auflagen, die man veröffentlichte, ein Erscheinungsbild der Vielfalt zu geben, dass man kaum zwei findet, die sich Seite für Seite genau wiederholen. Die großen Platten, die zur Verschönerung der Malerei bestimmt sind, sind im Allgemeinen weniger ausgêrbeitet als die kleineren, aber man erkennt immer eine einheitliche Ausführung. Lassen wir hier einen englischen Bibliographen sprechen, der hundert Seiten seines interessantesten Werks dem Beschreiben der alten in Paris gedruckten Stunden widmete und die kuriosesten Verzierungen mit akribischer Genauigkeit abbildete. So äußert sich T.-F. Dibdin auf Seite 7 des zweiten Tages seines Bibliographical Decameron: «Stellen wir uns vor, dass ein engagierter Sammler oder ein ausgewähltes Komitee des Roxburghe Clubs ihre Geschmäcker und Geldbörsen vereinen sollten, um aus der Shakespêre-Presse einen Oktavband mit Gebeten aus der Liturgie herauszugeben, verziert in einer Weise, die den gerade erwähnten Andachtsveröffentlichungen gleicht – denken Sie, der Versuch würde erfolgreich sein? Anders gesagt, wo sind die Tinte und das Pergament, die mit dem aus alten Messbüchern konkurrieren könnten? Der zweifelhafte Erfolg eines solchen Experiments würde es äußerst riskant machen; selbst wenn es nicht mit, was man eine ungeheure Kostenbelastung nennen kann, verbunden wäre. Ich rufe daher wieder, willkommen, willkommen, der reiche und phantasievolle Schmuck, der die Texte der früh gedruckten Andachtsbücher ziert...» «Diese Pariser Drucke, deren Überlegenheit die Ausländer als erste anerkennen...» Philippe Pigouchet druckte nicht nur fast alle Stunden, die von Simon Vostre von 1488 bis 1502 veröffentlicht wurden, sowie mehrere andere Stunden für Pierre Regnault, Buchhändler in Caen, und für Guillaume Eustache, Buchhändler in Paris, wobei weiter unten dieser Artikel zu finden ist; sondern bevor er seine Presse in den Dienst dieser drei Buchhändler stellte, hatte er bereits unter seinem eigenen Namen und für seinen eigenen Rechnung mehrere Stundenbücher veröffentlicht, deren Almanach, mit der Angabe der Ostertermine, im Jahr 1488 begann. Der Name Simon Vostre, der spätestens 1488 zu erscheinen beginnt, findet sich nach 1520 nicht mehr. In dieser Art von Veröffentlichung hat Simon Vostre alle seine Konkurrenten übertroffen. Wir verdanken seinem erlesenen Geschmack die charmanten Arabeskenbordüren, die all seine Stunden schmücken, und die hübschen kleinen Figuren, die diese Bordüren bieten. Anfangs wenig abwechslungsreich, aber bereits sehr bemerkenswert in den von ihm um 1488 herausgegebenen Editionen, boten diese Bordüren bereits eine Reihe kleiner Themen, die sich nach und nach so vervielfachten, dass er schließlich darauf verzichten konnte, mehrmals hintereinander dieselben Platten zu wiederholen, wie er es zu Beginn tun musste, und sie sogar von einer Edition zur anderen variieren konnte. Alle diese Serien sind in der Regel von einem sehr kurzen Text in Latein oder von einigen französischen Versen von bemerkenswerter Naivität begleitet, in denen man Worte liest, die man sehr überrascht ist, in einem Andachtsbuch zu finden, Worte, die man jetzt nicht mehr ungeniert drucken würde, nicht einmal in den mondänsten Werken. Das ist vielleicht das, was heute am meisten zur Suche nach diesen ungewöhnlichen Produktionen beiträgt und was den Preis steigern wird, je weiter wir uns von der Zeit ihrer Veröffentlichung entfernen. Die kuriosesten Exemplare, unserer Meinung nach, sind diejenigen, die eine größere Anzahl dieser frommen Vierzeiler enthalten und die den größten Teil der kleinen Serien vereinen, die wir gerade erwähnt haben. Für die Auswahl der Drucke, die Vielfalt der Arabesken, die Schönheit des Drucks übertreffen die um 1498 herausgegebenen Ausgaben die letzten. Das ist ein Vorteil, den weder Künstler noch Liebhaber alter Holzschnitte vernachlässigen werden, und den sie besonders in den großformatigen Exemplaren finden werden, die wir ihnen raten, nicht koloriert zu wählen. « Es steht fest, dass die Stunden von Pigouchet, die für Simon Vostre ausgeführt wurden, die Bewunderung der Bibliophilen und Kenner zu allen Zeiten geweckt haben. Sie tragen den künstlerischen Stempel der alten französischen Schule. Der Zeichner, sagt J. Renouvier, trat sofort in den Plan der gotischen Ikonographie ein; er platziert auf den ersten Seiten die Darstellungen, die der Bildhauer an den Stufen der Kirche, an den Seiten des Portals anbrachte, und er fügt aus eigenem Antrieb vertrautere und fröhlichere Motive hinzu, kleine Motivstücke, deren Annehmlichkeit uns besonders berührt, weil wir sehen, dass die Tradition von den Dorûewohnern und von den Kindern treu bewahrt wird. Im Ausland hat man nichts Vergleichbares gemacht; es ist Kunst französischer Exzellenz. Beim Durchblättern dieser Seiten scheint man sich unter die Gewölbe unserer alten gotischen Kathedralen versetzt zu fühlen. In diesen Darstellungen des Lebens Christi, der Sakramente, der Zeichen des Weltendes und des Totentanzes spürt man den naiven und kräftigen Glauben unserer Vorväter vibrieren. Neben den Bordüren, von denen wir Proben präsentiert haben, enthalten die meisten Stundenbücher, die für Simon Vostre in der zweiten Art von Pigouchet ausgeführt wurden, andere, die den Totentanz der Männer und Frauen darstellen. Der vollständige Zyklus des Totentanzes umfasst sechsundsechzig Themen; dreißig Szenen sind in zehn Bordüren für den Tanz der Männer enthalten und sechsunddreißig Szenen in zwölf Bordüren für den Tanz der Frauen. Es sind dieselben Persönlichkeiten, die im Totentanz von Guy Marchant erscheinen. Der Zeichner platziert geschickt seine Paare in einem kleinen Raum. Er kleidet den Tod mit einem Stück Stoff, gibt ihm als Instrumente eine Hacke und einen Spaten, anstelle der Sense, die zu viel Platz einnehmen würde, und lässt ihn wie einen Affen grimassieren vor einem Partner, der wunderbar durch sein Kostüm charakterisiert ist. Es ist ein lebendiger Dialog, ein pikantes Mimikspiel, das der Bürger, der Wucherer, der Doktor, das Kind, die Königin, das Kammermädchen, das Mignon, die Dorffrau mit dem Tod führen, die alle zum finalen Tanz gezogen werden.» (A. Claudin). Claudin (Geschichte des Drucks in Frankreich) widmet dieser Ausgabe zwanzig Seiten und zahlreiche Reproduktionen, die man als eine der schönsten der abendländischen Inkunabel-Druckkunst und als ein wichtiges Datum in der Entwicklung der Ornamentik betrachten kann: «fantastische Figuren begleiten auf ihrer Fahrt Chimären aller Art, alles überlagert eine unvergleichliche Flora: das sind diese Bordüren von exquisiter Gestaltung» Claudin 44. Ein prächtiges Exemplar, gedruckt auf Pergament, dieses so wichtigen Stundenbuchs in der Geschichte des Drucks in Frankreich, komplett rubriziert in Gold auf abwechselnd rotem und blauem Grund. Die Reinheit seines Drucks ist so groß, dass er in die Sammlung des großen Amateurs Georges Wendling mit Ex-Libris gelangte. En 2004, Pierre Berès décrivait et cataloguait 130 000 € les Heures de 1498 de Simon Vostre reliées au XIXe Jahrhundert. (Ref.: Pierre Berès, 15.-28. September 2004, Nr. 2).

Weniger Informationen anzeigen