Paris, J. P. Le Bas, [1760-1778].

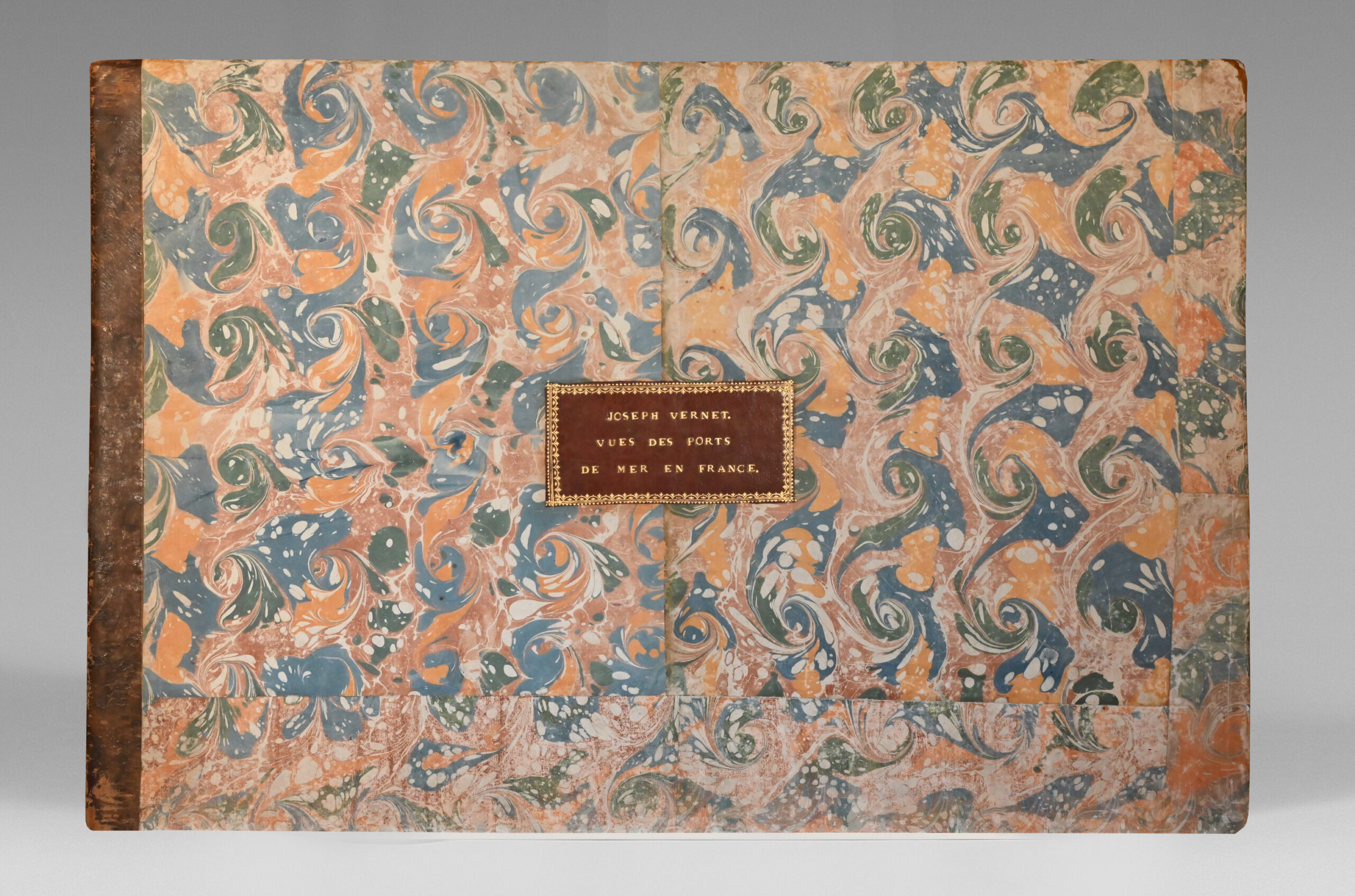

In-plano querformatig mit (2) Blättern, 16 Tafeln, zeitgenössische Bindung mit marmoriertem fahlbraunem Kalbsleder-Rücken, verziert mit falschen Bünden und goldenen Motiven, rotes Maroquinwappen mit Spitzenrahmen und goldenen Titeln in der Mitte der Deckel, unbeschnitten. Bindung der Zeit.

800 x 550 mm.

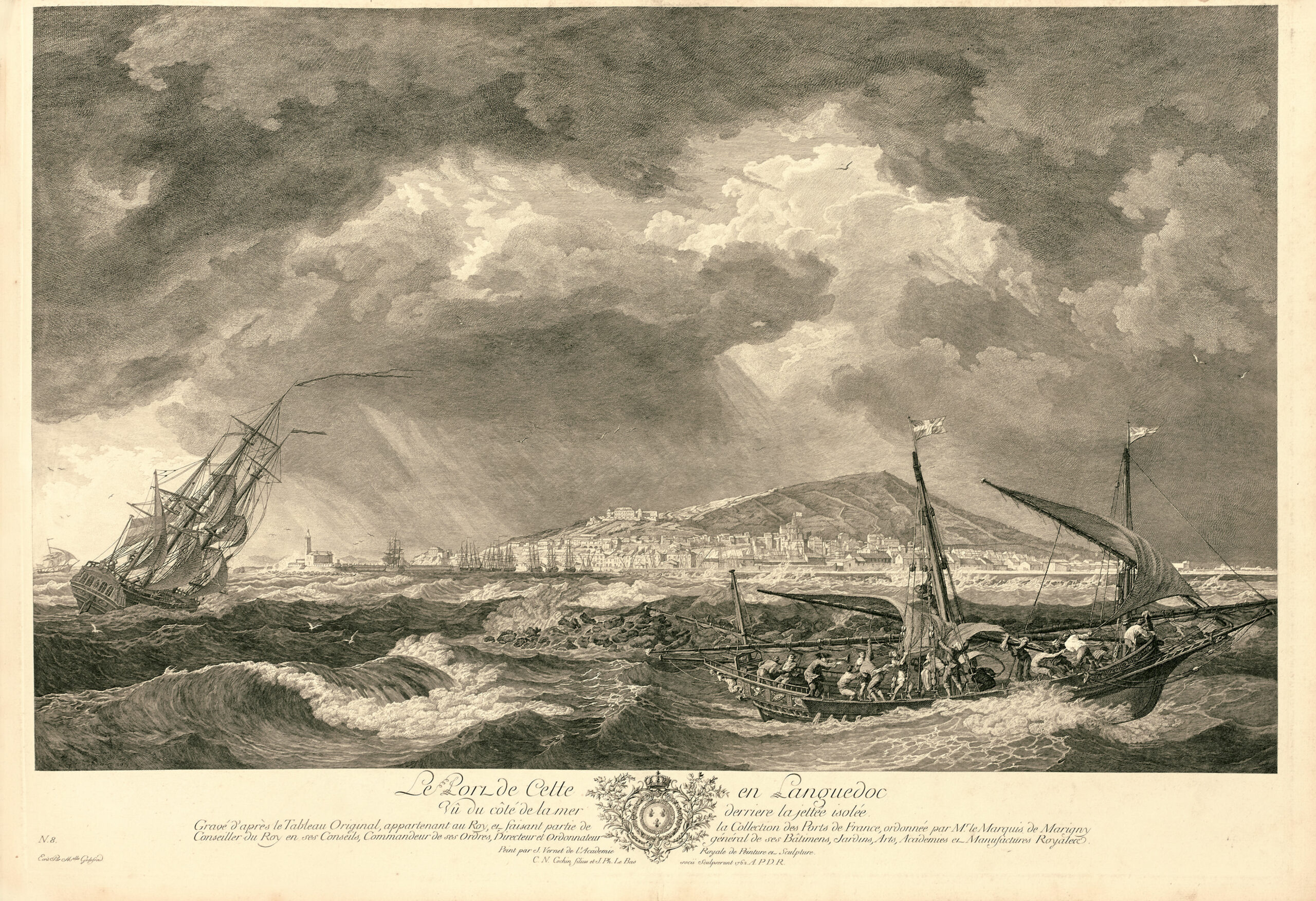

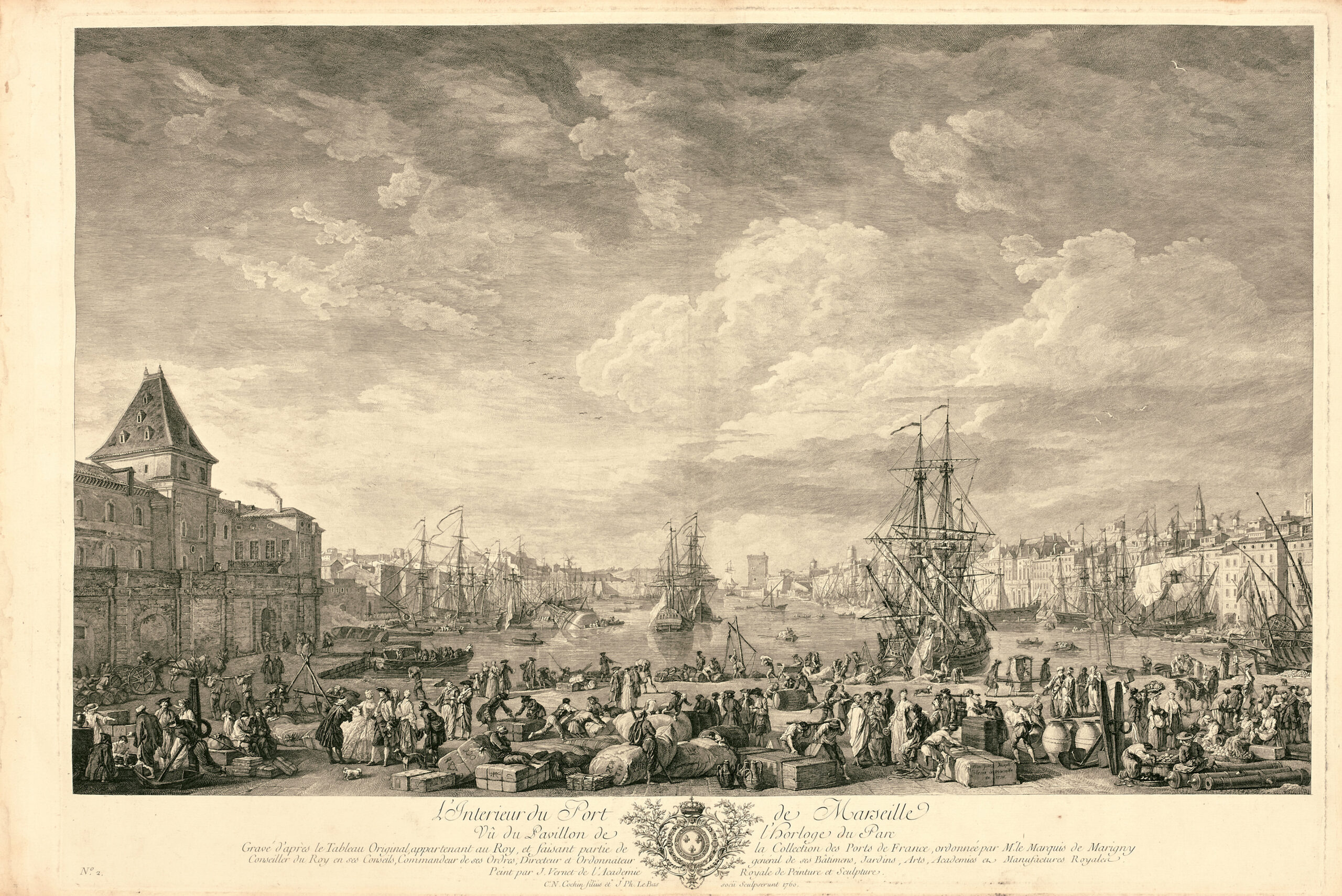

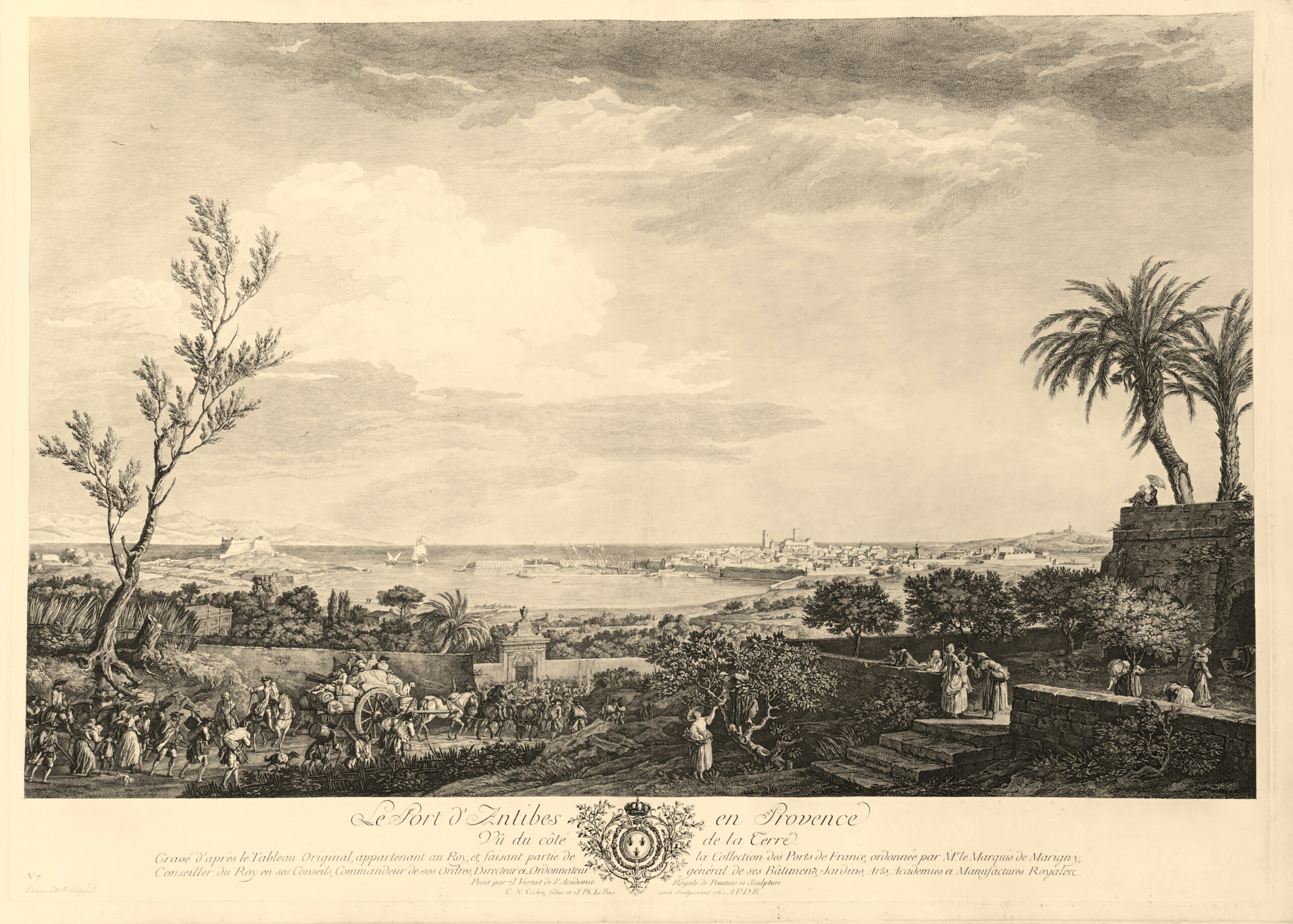

[video width="996" height="1920" mp4="https://www.camillesourget.com/wp-content2024VERNET-bis.mp4"][/video] Wunderschöne Serie von 16 Ansichten der Häfen nach Joseph Vernet, fein graviert von Charles-Nicolas Cochin und Jacques-Philippe Le Bas. Das Exemplar enthält die zwei zusätzlichen Tafeln - die letzte (Le Havre) nach Cochin - fertiggestellt in Radierung von P. Martini. Joseph Vernet hat kein Gemälde gemalt, das den Hafen und die Stadt Le Havre darstellt. Die Tafel Nr. 16, die der Serie der Stiche beiliegt, die die Gemälde von Joseph Vernet reproduzieren, wurde von C. N. Cochin gezeichnet und von J. Ph. Le Bas graviert. Vernet erhielt vom Marquis de Marigny, Generaldirektor der Königlichen Gebäude und Bruder der Marquise de Pompadour, einen Auftrag von Louis XV zur Darstellung der wichtigsten Häfen Frankreichs, an dem er 1753 zu arbeiten begann. Nachdem er Marseille und den Golf von Bandol gemalt hatte, reiste er nach Toulon, dann Antibes und Sète. Von Bordêux, wo er einen glänzenden Empfang erhielt, kehrte er nach Bayonne zurück und reiste dann nach La Rochelle und Rochefort. 1763 in Paris ansässig, ging er nach Dieppe, dem letzten Hafen, den er malte. Nicolas Ozanne begleitete Joseph Vernet während eines Teils seiner Reise. Der königliche Auftrag betraf zwanzig Häfen, aber Vernet malte nur neun sowie die Bucht von Bandol, von 1753 bis 1765, was zu fünfzehn Gemälden führte. Der Siebenjährige Krieg und die daraus resultierenden finanziellen Schwierigkeiten unterbrachen seine Arbeiten. Liste der sechzehn Tafeln: Tafel Nr. 1. Der Neue Hafen oder das Arsenal von Toulon, gesehen vom Winkel des Artillerieparks - Gemälde von 1755 - Gravur von 1760. Tafel Nr. 2. Das Innere des Hafens von Marseille, gesehen vom Pavillon der Uhr des Parks - Gemälde von 1754 - Gravur von 1760. Tafel Nr. 3. Die Madrague oder die Thunfischjagd, gesehen vom Golf von Bandol - Gemälde von 1754 - Gravur von 1760. Tafel Nr. 4. Der Eingang des Hafens von Marseille, gesehen vom Berg, genannt Tête de More - Gemälde von 1754 - Gravur von 1760. Tafel Nr. 5. Der alte Hafen von Toulon, gesehen von der Seite der Lebensmittelmagazine - Gemälde von 1756 - Gravur von 1762. Tafel Nr. 6. Die Stadt und die Reede von Toulon, gesehen von der halben Höhe des Berges dahinter - Gemälde von 1755 - Gravur von 1762. Tafel Nr. 7. Der Hafen von Antibes in der Provence, gesehen von der Landseite - Gemälde von 1756 - Gravur von 1762. Tafel Nr. 8. Der Hafen von Cette in Languedoc, gesehen von der Seeseite, hinter dem isolierten Kai - Gemälde 1756-57 - Gravur von 1762. Tafel Nr. 9. Ansicht der Stadt und des Hafens von Bordêux, gesehen von der Seite der Salinières - Gemälde 1757-59 - Gravur von 1764. Tafel Nr. 10. Ansicht der Stadt und des Hafens von Bordêux, gesehen vom Châtêu Trompette - Gemälde 1757-59 - Gravur von 1764. Tafel Nr. 11. Ansicht der Stadt und des Hafens von Bayonne, gesehen von halber Höhe auf dem Glacis der Zitadelle - Gemälde von 1759-61 - Gravur von 1764. Tafel Nr. 12. Ansicht der Stadt und des Hafens von Bayonne, gesehen von der Allee von Bouflers, nahe der Porte de Mousserole - Gemälde von 1759-61 - Gravur von 1764. Tafel Nr. 13. Der Hafen von Rochefort, gesehen vom Kolonialwarenhaus - Gemälde von 1761-62 - Gravur von 1767. Tafel Nr. 14. Der Hafen von La Rochelle, gesehen vom kleinen Ufer - Gemälde von 1761-62 - Gravur von 1767. Tafel Nr. 15. Ansicht des Hafens von Dieppe - Gemälde 1763-65 - Gravur von 1778. Tafel Nr. 16. Der Hafen und die Stadt Le Havre, gesehen vom Fuß des Turms François Premier, 1776. Die Anweisungen des Königs waren klar: « Ihre Gemälde müssen zwei Vorzüge vereinen, die malerische Schönheit und die Ähnlichkeit, soweit es seine Absicht entspricht: die Häfen des Königreichs naturgetreu in Ihren Gemälden zu sehen ». In Toulon: Das Lebensmittelkai ist eine wahre Ausstellung dessen, was man an Bord finden konnte: Säcke, Krüge, Körbe, Flaschen und Fässer. Wein, gesalzenes Fleisch, Käselaiben, die man rollen sieht, Hülsenfrüchte, Gewürze und lebendes Vieh werden auf das Binnenschiff verladen, das die Munition an Bord eines abfahrenden Schiffs bringen wird. In Marseille: Am Quai des alten Arsenals, tief im Hafen, herrscht ein lebhaftes und farbenfrohes Treiben von Frauen und Männern des Volkes, unter denen sich Herren, Damen der Gesellschaft und Geistliche mischen. Levantische Händler, Türken oder Nordafrikaner mit Turbanen durchstreifen ebenfalls die Kais. Der Hafeneingang ist voller Schiffe, Boote, Barken, Fischerboote, Tartanes. In Bordêux, am Kai der Salinières, sehen wir Jesuiten, elegante junge Frauen in Reifröcken, aber auch Bäcker und einen Kuhhirten; eine wertvolle Tilbury, die mit hoher Geschwindigkeit fährt, im Kontrast zu einem Ochsenkarren, der einen schweren Frachtwagen mit Fässern zieht. Auf dem Fluss laden Handelsschiffe den Wein, der in den Fässern auf dem Kai gestapelt ist. In Rochefort befinden wir uns am Lebensmittelkai: die Bordêux-Weinfässer, die Kessel und Töpfe sind zur Versorgung der Schiffe bestimmt, ebenso wie das Vieh, das auf der Wiese grast. Die Segeltuchballen und großen Garnrollen aus Hanf werden die Werkstätten des Arsenals versorgen, darunter die prächtige Seilerei, die sich rechts erstreckt. A La Rochelle, au milieu des ballots, des panières, des fûts, des bois, des ancres, des femmes et des hommes travaillent, se reposent ou discutent, en un mot vivent sous nos yeux une attitude, un geste, un regard nous les rendent plus proches que de longs discours sur la société du XVIIIe Jahrhunderts. Während Vernet oft große Freiheiten bei der Auswahl der Standorte oder der Perspektive, die er auf Wunsch des Königs wählt, nimmt, erfüllt er seine Wünsche voll und ganz, indem er überall Szenen des Alltagslebens beschreibt: Vor unseren Augen lebt ein ganzes Volk in seiner Natürlichkeit. Malereizeugnis des Hafenlebens in Frankreich zur Zeit der Segelmarine und der Lebensfreude unter der Herrschaft von Ludwig XV, dem Vielgeliebten. Sehr seltene Zusammenstellung aller Gravuren der Ansichten und Häfen Frankreichs von Joseph Vernet in ihrem ursprünglichen Druck. Avec Joseph Vernet et sa descendance directe s'affirme une dernière fois la continuité de cette école d'Avignon qui, depuis le XIVe siècle, n'a cessé de se manifester par des artistes de talents et de caractères forts différents mais unis par d'indiscutables affinités. On peut faire remonter l'origine de cette école à l'époque où Bertrand de Goth, archevêque de Bordêux, devenu pape sous le nom de Clément V, transporta la cour pontificale à Avignon. Dans cette « petite ville paisible, dont le charme ne pouvait leur échapper, les papes firent éclore un puissant foyer artistique, dont l'éclat devait se prolonger jusqu'au XIXe Jahrhunderts. À Avignon, qui garde intacts tant de vestiges de son destin exceptionnel, le jeune Joseph Vernet pouvait à chaque pas rencontrer des monuments susceptibles de lui donner un avant-goût de la ville unique qui devait plus tard le révéler à lui-même. Face au Palais des Papes s'élève cet Hôtel de la Monnaie, construit par un cardinal Borghèse, légat du Pape, et qui porte sur sa façade le dragon et l'aigle, armes de la famille, enfin la colline des Dons, où la vue est si belle sur le Rhône et sur Villeneuve est une réduction de ces jardins du Pincio, qui forment avec la Villa Médicis l'un des plus bêux lieux de Rome et du monde. Cet appel de l'Italie, Joseph Vernet le ressentit de bonne heure, et son père, Antoine Vernet, fut assez heureux pour intéresser aux dons brillants du jeune peintre plusieurs nobles personnages de la ville, en particulier le marquis de Caumont et le comte de Quinson, qui lui ouvrirent leur bourse et lui permirent de partir pour Rome, qui offrait à cette époque aux artistes des ressources incomparables. Mais au cours de ce voyage pour rejoindre la Ville éternelle, dont la première étape le conduisit à Marseille, Joseph Vernet devait faire une rencontre capitale : celle de la mer ; en effet des hauteurs qui dominent la ville elle lui apparut pour la première fois dans toute sa bêuté ; ce fut le coup de foudre, et lorsque quelques jours plus tard, après une tempête spectaculaire, Vernet arrive à Civita-Vecchia, son destin est fixé : il deviendra le peintre de la mer qui, désormais, sera présente dans presque toutes ses œuvres. La vie que mène à Rome le jeune artiste est des plus agréables ; il y a été fort bien accueilli et s'y est fait rapidement une clientèle avide de tempêtes et de naufrages. Les livres de raison de Vernet nous donnent sur ses travaux des renseignements précis : en 1743 il est reçu membre de l'Académie de Saint Luc, honneur assez rare pour un étranger, la mer l'attire de plus en plus, c'est avec joie qu'il se rend en pèlerinage à Naples, où le maître qu'il admire tant, Salvator Rosa, trouva la source principale de son inspiration. Cependant à Rome la popularité de Vernet croît de jour en jour ; sa clientèle devient européenne. En Italie, Joseph a trouvé la fortune, la gloire et l'amour ; aussi n'est-il pas pressé de quitter un pays qui l'a si bien reçu. Pourtant, sollicité par ses protecteurs français, il se décide à rentrer définitivement dans son pays, mais il retourne en Italie à plusieurs reprises et ce n'est qu'en 1753 qu'il se fixe en France pour toujours. Grâce au haut patronage de M. de Marigny, directeur suprême des Bêux-Arts et frère de Mme de Pompadour, qui avait à ce moment toute la faveur de Louis XV, Vernet obtint du roi une commande où il devait donner toute la mesure de son talent : Les Ports de France. La mer qui l'inspira si souvent dans ses œuvres antérieures va lui fournir encore un thème important, mais elle ne sera cette fois que le complément de ses compositions ; pour un moment il va cesser de peindre des tempêtes, des orages et des coups de vent. Ces ports de France seront des paysages où la vérité et la fantaisie se mêlent agréablement, témoin ce Port de Marseille lumineux et doré comme un Claude Gellée, qui nous montre au premier plan un groupe réuni pour un goûter en plein air, un autre pour un bal ; les robes et les ombrelles des femmes animent ce paysage aux lignes si nobles et lui donnent un air de fête familiale. Même procédé dans la Vue de la Ville et de la Rade de Toulon, où nous voyons à mi‑hauteur des collines qui dominent la rade, s'activer sur une terrasse monumentale, des cavaliers, des chasseurs, des joueurs de boules et des dames en grande toilette. Cette volonté d'humanisation du paysage se retrouve dans presque toutes les œuvres de J. Vernet, même dans celles où elle pourrait paraître artificielle ; dans les tempêtes, les naufrages, les orages, nous verrons toujours l'homme opposer à la force aveugle des éléments son courage, son ingéniosité ou son désespoir. Cette introduction du drame humain au milieu des aspects pittoresques d'une nature hostile, c'est là la véritable originalité de Joseph Vernet. « Er ist ein großer Zauberer, dieser Vernet, schreibt Diderot, man könnte meinen, er beginnt damit, ein Land zu erschaffen, und hat Männer, Frauen, Kinder in Reserve, mit denen er seine Leinwand bevölkert, wie man eine Kolonie bevölkert, dann gibt er ihnen den Himmel, das Wetter, die Jahreszeit, das Glück, das Unglück, wie es ihm gefällt ». Das Werk von J. Vernet ist beträchtlich und seine Zeitgenossen waren von ihm begeistert. In diesem Werk, das fast ausschließlich dem Meer, den Stürmen und den Gewittern gewidmet ist, lassen sich mindestens zwei Perioden unterscheiden: eine römische Periode, tief geprägt von den nêpolitanischen Malern Salvator Rosa und Solimena, die er vorbehaltlos bewunderte; ihnen verdankt er dieses dramatische Gefühl für die Natur und diese Breite von Pinselstrich, die er bereits in seinen ersten Werken zeigte. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich wird seine Kunst menschlicher und bereichert sich mit köstlichen Details, die, anstatt den Charakter zu verfälschen, einen großen Teil ihres Charmes ausmachen. Gewiss, J. Vernet hat die Botschaft von Poussin und Claude Gellée vernommen, aber anstelle des Erhabenen des einen und des Geheimnisvollen des anderen hat er ein menschliches, vertrautes Pathos gesetzt, und auch wenn er nicht ihre Größe erreicht, bleibt er mit seinem Jahrhundert enger in Kontakt und hat eine breitere Zuhörerschaft, indem er eine zugänglichere Sprache spricht. Nach den galanten Festen von Wattêu und den Hirtenstücken von Boucher ist die Natur, wie Vernet sie begreift und so vorbereitet sie uns auch erscheinen mag, eine wahre Natur und keine Operndekoration. Wenn Vernet einen deutlichen Einfluss auf den Geschmack seiner Zeit hatte, ist es schwieriger, seine Spuren in der modernen Malerei wahrzunehmen. Dennoch tragen viele Werke, die uns immer noch begeistern, seine unverkennbare Handschrift; wie kann man nicht an ihn denken vor den Ruinen und Kaskaden von Hubert Robert und näher bei uns, wie kann man die Ponte Rotlo vergessen, wenn man die Corots von Italien bewundert? Glücklicherweise revidiert die Nachwelt, die so streng gegenüber den in Erscheinung so festen jüngsten Ruhmestagen ist und sie so gerne in die Hölle oder ins Fegefeuer stürzt, früher oder später ihre endgültigsten Urteile; und während die großen Schlachten von Horace Vernet kein Publikum mehr ziehen, erscheint uns der Ruhm des großen Malers der Häfen Frankreichs, so liebenswert und so französisch, immer noch genauso rein und berechtigt. » J. Dupuy. Sehr schönes Exemplar mit breiten Rändern, gebunden in Halbleder in rotbraun.

Weniger Informationen anzeigen