Paris, Witwe Guillaume Chaudière, 1601.

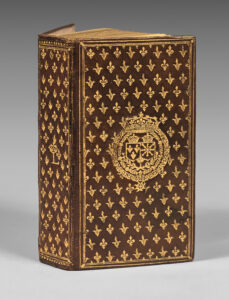

In-12 von (1) f.bl., 348 S., (19) Bl. Heft F vor Heft D schlecht eingebunden, quer verlaufender Riss an Blatt Cv restauriert ohne Verlust, handschriftlicher Exlibris datiert 1630 auf der Rückseite des letzten Blattes. Geregeltes Exemplar. Olivbrauner Maroquinleder, dreifach goldene Filete die Deckel rahmend, mit goldenen Lilien und wechselnden Flammes versehen, Wappen in der Mitte der Deckel, Spuren von Schnüren, glatter Rücken mit Krone L und gleicher Verzierung in der Mitte, goldene Schnittkanten. Einband aus der Zeit von Clovis Eve.

149 x 79 mm.

Teilausgabe des Konzils von Trient im Original.

Dieses Konzil wurde von Papst Paul III. einberufen, nachdem Kaiser Karl V. dies eindringlich gefordert hatte, um auf die Entwicklung der protestantischen Reformation zu rêgieren. Es fand dreimal statt (1545-1549, 1551-1552, 1562-1563).

Es sollte der Kirche ermöglichen, ihre eigene Reform durchzuführen und die Christen wieder zu vereinen. Obwohl es tatsächlich das Verdienst hatte, eine Reihe von Missbräuchen in der katholischen Kirche zu beseitigen und ihre Institutionen zu überprüfen, führte es eher zur endgültigen Trennung der beiden Religionen.

Diese Übersetzung stammt von Gentian Hervet (1499-1584), einem katholischen Humanisten, der 1561 zum Kanonikus von Reims ernannt wurde und einer der wenigen französischen Theologen war, die an den Sitzungen des Konzils teilnahmen.

Eine späte Rêktion auf das Auftreten des Protestantismus.

Bereits im 15. Jahrhundert wurde die Notwendigkeit einer tiefgreifenden Reform der Kirche und ihrer Institutionen empfunden, aber Pius II. hatte 1460 die Idee eines allgemeinen Konzils abgelehnt, was Julius II. 1512 auf dem Laterankonzil bestätigte (die eigentlichen Probleme, die durch die protestantische Reformation aufgeworfen wurden, wurden dort nicht angesprochen). Tatsächlich war die Absicht der Kirche, die Debatten nicht zu überstürzen, ein Krisenkonzil zu vermeiden und stattdessen überlegte und tiefgründige Reformen durchzuführen.

Im Jahr 1530 kündigte Karl V., der sah, wie sein Reich aufgrund der religiösen Streitigkeiten zu zerfallen begann, vor dem Augsburger Reichstag ein bevorstehendes Konzil an. Aus Angst, den Überblick zu verlieren, berief Papst Clemens VII. es kurz darauf ein, ohne jedoch Ort oder Datum festzulegen. Clemens VII. starb 1534, und es war sein Nachfolger Paul III., der es auf den 27. Mai 1537 in Mantua festlegte. Da jedoch der Herzog von Mantua zu einschränkende Bedingungen auferlegte, wurde es zunächst nach Vicenza und schließlich nach Trient, einer kleinen Bischofsstadt in Tirol, verlegt.

Sitzungen 1 bis 8 (13.12.1545 – 17.09.1547):

Der Papst stellte sicher, dass die Abläufe des Konzils es ihm ermöglichten, die Beratungen nach seinen Vorstellungen zu kontrollieren und zu lenken. Die Versammlung der Bischöfe (hauptsächlich Italiener) musste nur die Entscheidungen bestätigen, die von Kommissionen, die von den päpstlichen Legaten ernannt wurden, diskutiert und vorgeschlagen wurden. Mit anderen Worten, der Pontifex beherrschte alles.

Die ersten Sitzungen waren wegen der Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Völker und ihrer Herrscher und den vom Konzil behandelten Themen ein Fehlschlag. Die einen wollten das Ende der Missbräuche der Kirche und umfassende Reformen ihrer Institutionen, während in den Diskussionen hauptsächlich die Auswahl der kanonischen Texte, die Rechtfertigung durch den Glauben und die sieben Sakramente (Ehe, Taufe, …) behandelt wurden. Tatsächlich präzisierte die Kirche ihre Position gegenüber der protestantischen Lehre sehr eindeutig, ohne jedoch Selbstkritik zu üben. Im Jahr 1547 wurden die wiederholten Proteste der deutschen Prälaten gegen die Autorität des Papstes so heftig, dass die Legaten das Gerücht verbreiteten, die Pest sei an den Toren der Stadt, und dass das Konzil nach Bologna verlegt werden sollte (das natürlich näher im Zentrum Italiens liegt!). Karl V. verbot seinen Bischöfen, dem Umzug zu folgen, und mangels ausreichend zahlreicher Teilnehmer musste der Papst das Konzil am 17. September 1549 aussetzen. Er starb kurz darauf.

Sitzungen 9 bis 16 (01.05.1551 – 28.04.1552):

Sein Nachfolger, Julius III., wurde von Karl V. gedrängt, das Konzil schnell wieder zu eröffnen, was er am 1. Mai 1551 tat. Die Diskussionen drehten sich um die Eucharistie, die Buße, die letzte Ölung und juristische Fragen, während die Thesen von Zwingli und Luther verurteilt wurden. Auf Wunsch des Kaisers wurden einige Protestanten eingeladen und nahmen an den Debatten teil. Die sächsische Delegation traf etwas später ein, angeführt von Kurfürst Moritz von Sachsen, doch wider Erwarten griff sie plötzlich die Armeen des Kaisers an, der fliehen musste. Das Konzil wurde zerstreut, und Karl V. musste den Frieden von Passau unterzeichnen, der für die Katholiken ungünstig war.

Sitzungen 17 bis 25 (18.01.1562 – 04.12.1563):

Der Nachfolger von Julius III., Papst Paul IV., zeigte sich äußerst unnachgiebig, und das Konzil musste auf die Ankunft von Pius IV. warten, um fortgesetzt zu werden. Die Ablehnung der Protestanten und Franzosen, an einem Konzil teilzunehmen, das ihnen zu stark mit Rom verbunden schien, verzögerte erneut den Beginn der Sitzungen. Sie wurden am 18. Januar 1562 wieder aufgenommen und befassten sich mit den verbotenen Büchern, der Kommunion und dem Opfer der Messe. Der Kaiser forderte die Abschaffung des Zölibats der Priester und die Möglichkeit für Laien, den Kelch zu halten, aber diese Fragen wurden an die Schlichtung des Papstes verwiesen, der selbstverständlich dagegen war. Die folgenden Sitzungen zogen sich in die Länge, eine neue Taktik der Kirche, um die Opposition zum Schweigen zu bringen. Langeweile und Entmutigung der Teilnehmer ermöglichten die einfache Annahme von Dekreten zum Zölibat der Priester, über das Fegefeuer, über die Verehrung der Heiligen und den Kult der Reliquien, über das Fasten usw. Das Ende des Konzils wurde am 4. Dezember 1562 verkündet, und die Beschlüsse wurden im Januar 1564 vom Papst bestätigt.

Bilanz:

Die Ergebnisse des Konzils waren nicht die, die vom Kaiser und den Völkern Europas gewünscht wurden. Die Rückkehr der Protestanten in die Kirche war gescheitert, und im Gegenteil hatte sich die Opposition zwischen den beiden Religionen verdeutlicht. Dennoch hatte das Konzil das Verdienst, die katholische Doktrin festzulegen und eine Reihe von Missbräuchen abzuschaffen. Ihre Dekrete wurden fast ohne Vorbehalt in allen europäischen Ländern akzeptiert.

Kostbares Exemplar, geglättet, mit einer sehr eleganten marokkanischen Einband aus der Zeit mit einer Streuung aus Flammen und Lilienblüten, den Wappen und dem Monogramm von König Ludwig XIII..

Ludwig XIII., genannt der Gerechte, Sohn von Heinrich IV. und Maria von Medici, geboren in Fontaineblêu am 27. September 1601, folgte seinem Vater am 14. Mai 1610 nach, unter der Regentschaft seiner Mutter, und wurde am 17. Oktober desselben Jahres in Reims gekrönt, aber erst 1615 volljährig erklärt. Er heiratete am 25. Dezember desselben Jahres in Bordêux die Infantin Anna von Österreich, Tochter von Philipp III. von Spanien. Traurig und misstrauisch, aber tapfer, war er ständig durch Günstlinge beherrscht und überließ die Regierung zunächst Luynes, dann 1624 Kardinal Richelieu, den er sein ganzes Leben lang unterstützte, obwohl er ihn nicht mochte. Nach einem siegreichen Kampf gegen die rebellischen Protestanten und Feldzügen gegen den Herzog von Savoyen, den Herzog von Lothringen, die Engländer, die Kaiserlichen und die Spanier, hatte Ludwig XIII. Artois und Roussillon erobert, als er am 14. Mai 1643 in Saint-Germain-en-Laye starb, und hinterließ zwei Söhne.

Ludwig XIII. liebte Bücher und ließ sie zuerst von Clovis Eve und dann von Antoine Ruette einbinden.

Die Tendenz, die Bände mal mit Lilienblüten, mal mit Chiffren, mal mit beidem abwechselnd zu überziehen, eine Tendenz, die sich bereits unter der vorangegangenen Herrschaft abzeichnete, verstärkt sich unter Ludwig XIII.; daraus ergibt sich für die königlichen Einbände eine Art von Einheitlichkeit in der Ornamentik, die im Bereich der Kunst eine Art Spiegelbild der Einigung und Zentralisierung Frankreichs zu sein scheint.

![[CONCILE DE TRENTE]. Le Sainct, sacr�e9, universel et g�e9n�e9ral concile de Trente. Legitimement signifi�e9, & assembl�e9 sous nos Saints Peres les Papes Paul III l�fan 1545, 1546, 1547, Jules III l�fan 1551 et 1552 et Pie IIII, 1562 et 1563. Traduit de latin en Fran�e7ois par M. Gentian Hervet d�f3rleans.](https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2023/03/012-A-23-CUT-scaled.jpg)

![[CONCILE DE TRENTE]. Le Sainct, sacr�e9, universel et g�e9n�e9ral concile de Trente. Legitimement signifi�e9, & assembl�e9 sous nos Saints Peres les Papes Paul III l�fan 1545, 1546, 1547, Jules III l�fan 1551 et 1552 et Pie IIII, 1562 et 1563. Traduit de latin en Fran�e7ois par M. Gentian Hervet d�f3rleans. – Bild 2](https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2023/03/012-B-24-CUT-scaled.jpg)