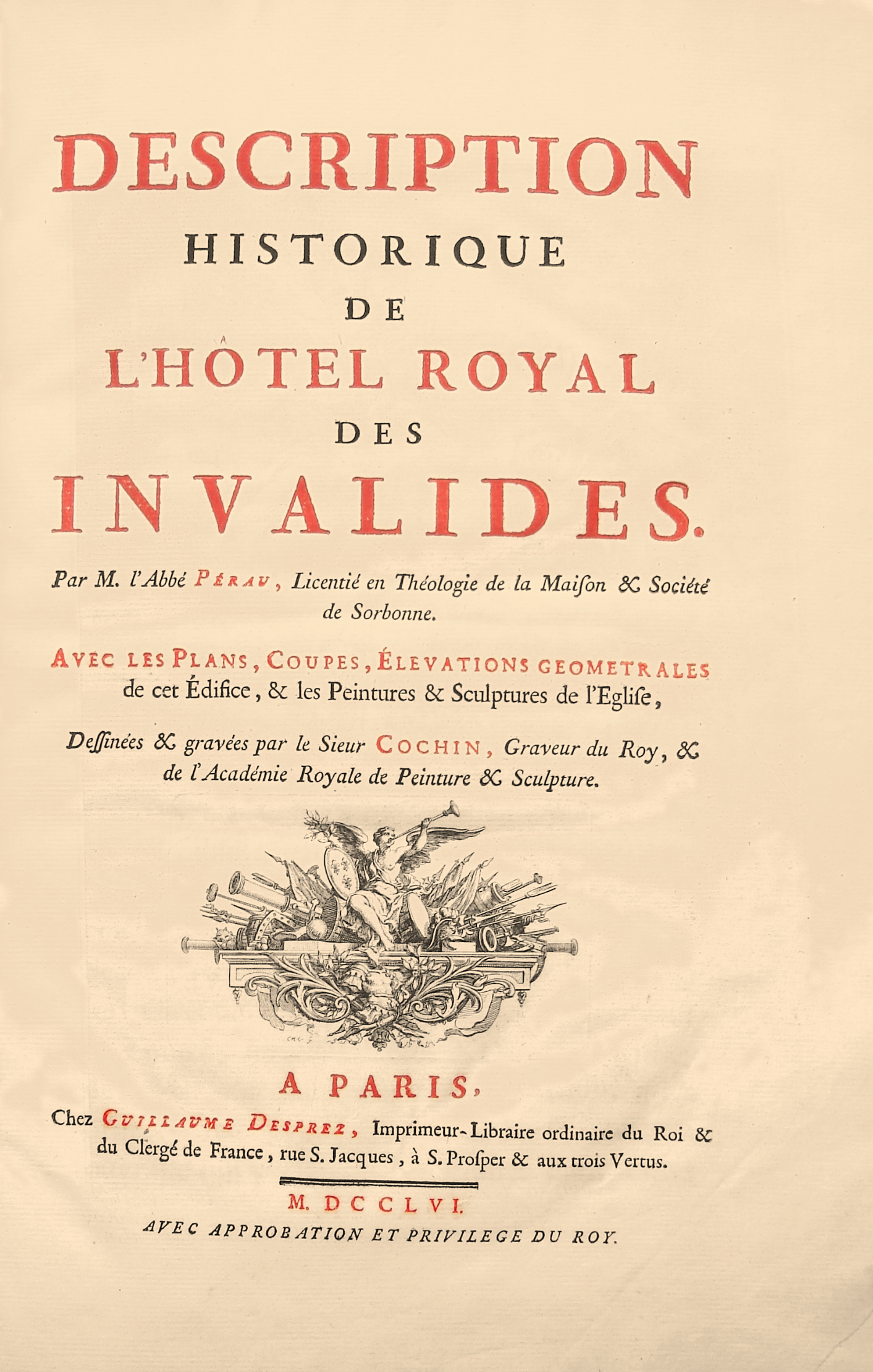

Paris, Guillaume Desprez, 1756.

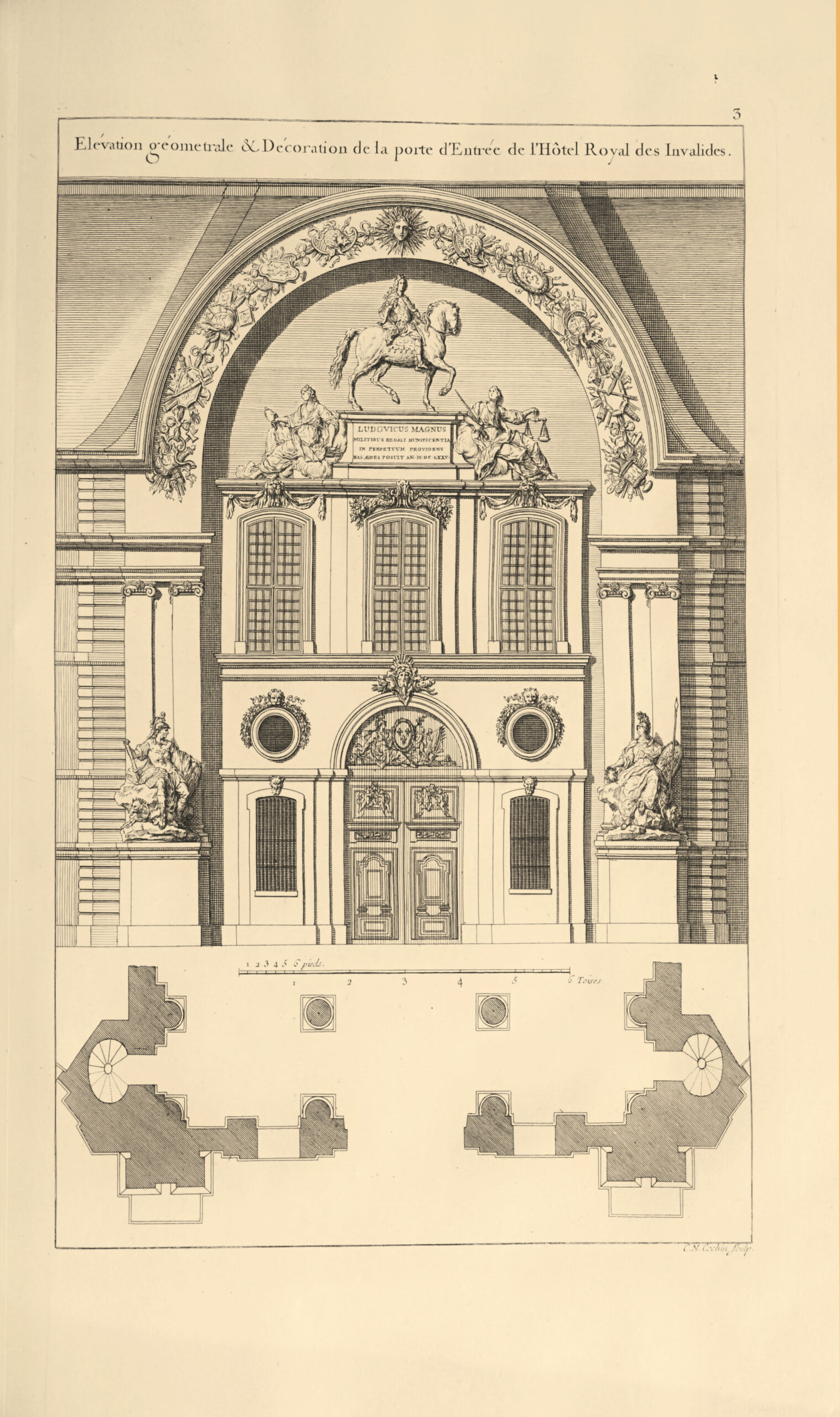

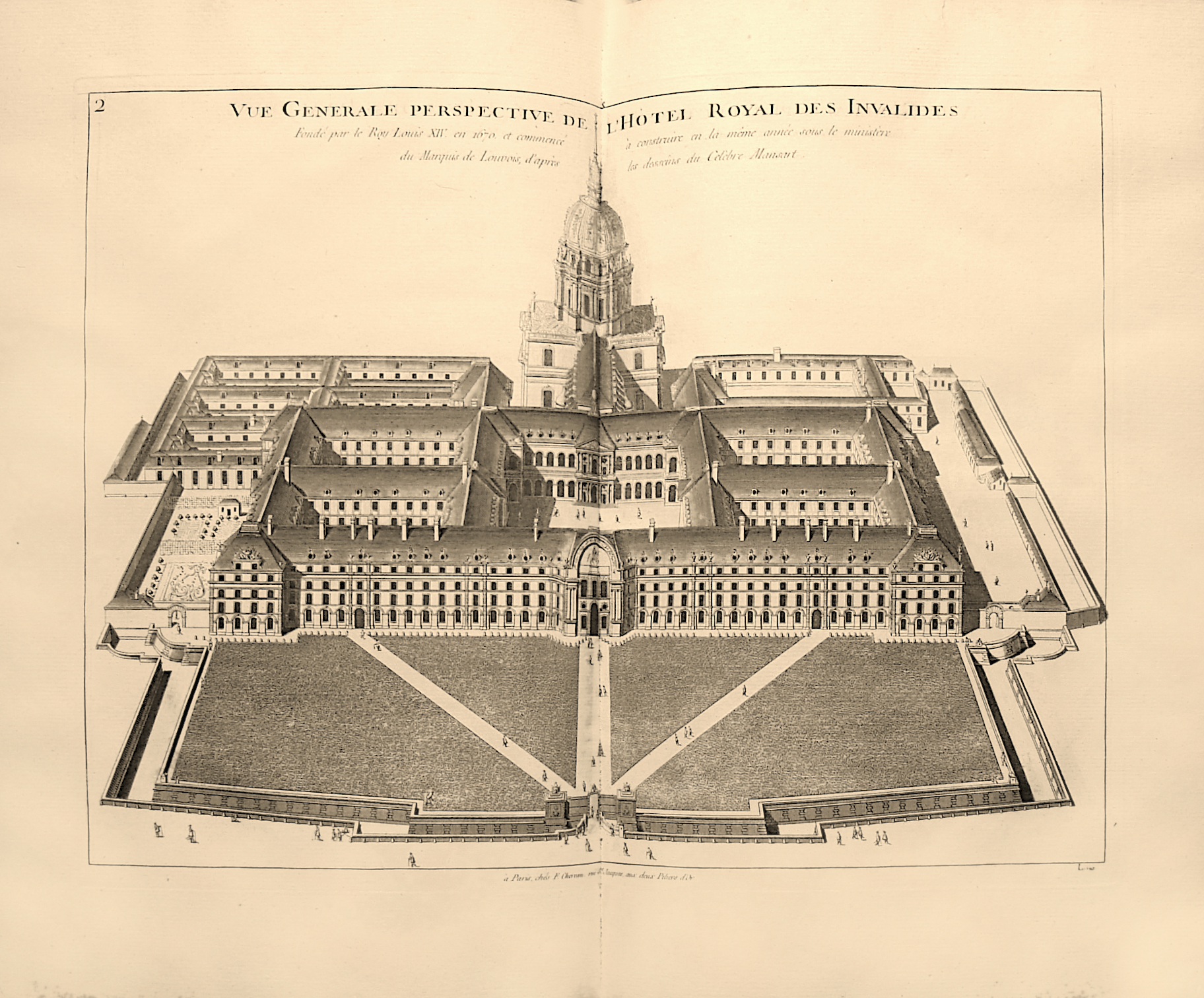

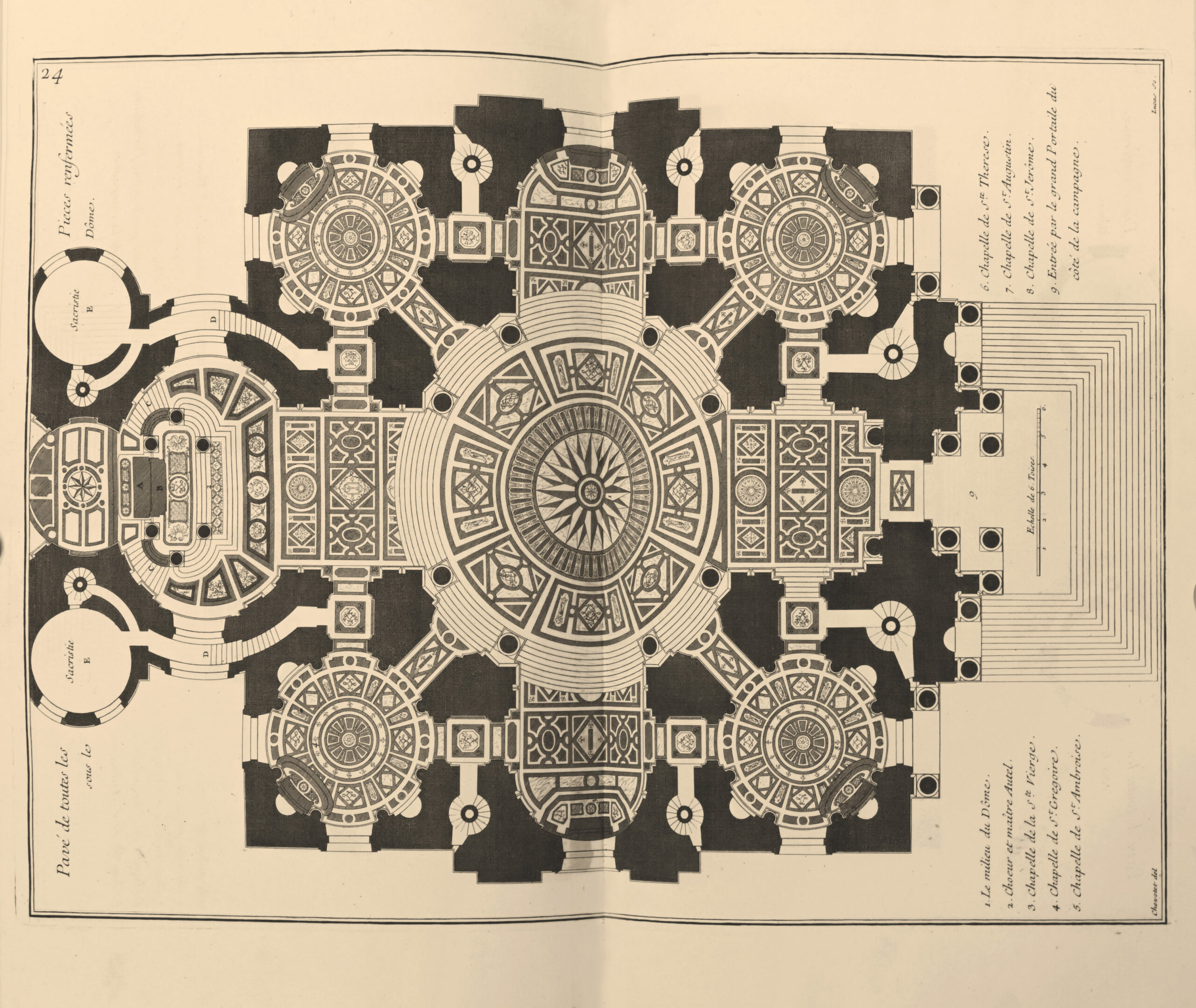

In-folio von (2) Blättern, 1 graviertem Frontispiz, xii Seiten, 103 Seiten, 107 gravierten Tafeln, davon 31 auf Doppelseiten.

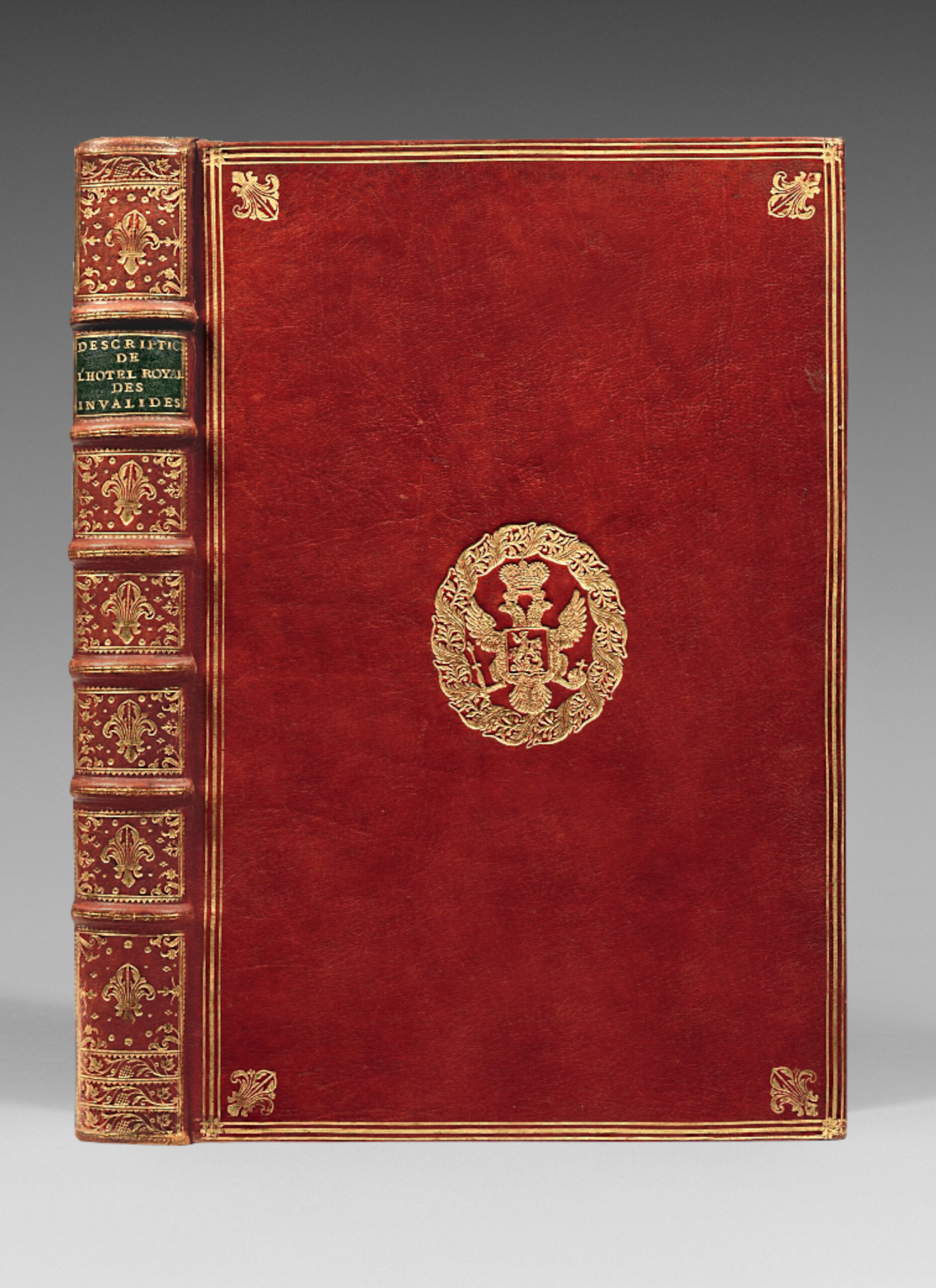

Roter Maroquin, dreifaches goldenes Filet um die Platten, goldene Lilienblüten an den Ecken, großes russisches Kaiserwappen in der Mitte, Rücken mit sechs großen dekorierten Lilienblüten, goldene Filets auf den Kanten, goldene Innenrollette, goldene Schnitte, blaue Moirédoublierungen und -vorschläge. Pariser Einband der Epoche.

420 x 280 mm.

L’exemplaire offert par le roi Louis XV à l’Impératrice de Russie Élisabeth 1ère (1741‑1762). Titel in Rot und Schwarz gedruckt, mit Zierstücken, Vignetten, Zierleisten und verzierten Buchstaben, gestochen von Cochin. Illustration: Frontispiz mit einem Porträt von Ludwig XIV. nach Cazes gestochen von Cochin und 107 Platten, davon 31 doppelseitig gedruckt. Sie wurden von Cochin, Lucas und Hérissent nach Zeichnungen von Mansart, Pierre Dulin, Robert de Cotte, Maler, Charles de La Fosse, B. Boulogne, Louis de Boullongne, Jên Jouvenet, Nicolas Coypel und verschiedenen anderen Künstlern gestochen. 1670 bêuftragte Ludwig XIV. Louvois (1641-1691), seit 1656 Staatssekretär für Kriegswesen, mit der Umsetzung eines seiner größten Projekte: dem Bau eines Krankenhauses für Kriegsverletzte. Der König versöhnte so mit einem einzigen Akt Frankreich, das mittellose Volk mit den zahlreichen Verletzten und die Armee, und ebnete den Weg für grandiose Eroberungspläne eines geeinten Nationalstaates. Louvois hatte die Heere neu organisiert und kontrollierte sie mit eiserner Hand. Der Chefarchitekt des Projekts, Libéral Bruant (1635-1697), ausgewählt von Ludwig XIV. und Colbert aus acht Projekten, schlug für das Hôtel des Invalides einen gitterförmigen Plan nach dem Vorbild des Escorial vor, ein Motiv, an dem er bereits bei einem anderen Bauprojekt gêrbeitet hatte: dem Krankenhaus Salpêtrière. Die Berufungen dieser beiden Einrichtungen stimmen überein. Sie sollen Wohltätigkeit für die Verlassenen bieten, die Bettelei beenden und die verstümmelten Soldaten des unglückseligen Dreißigjährigen Krieges, die man in Paris herumschlendern sah, verdecken. Während Kardinal Mazarin gewünscht hatte, die Elenden in der Salpêtrière zu vereinen, würden die Veteranen, die vorher sich selbst überlassen waren, nun in den Invaliden versorgt und untergebracht werden. Vom nördlich gelegenen Haupteingang aus gelangt man in die königliche Hof. Die Gebäude, die diesen großen Platz säumen, beherbergen im Erdgeschoss die Refektorien, während sich im dritten Stock die Manufakturen und Werkstätten befinden, die von den Einwohnern genutzt werden: ein Schuhladen, eine Weberei, aber auch eine Kalligraphie- und Illumination-Werkstatt, die bald berühmt werden sollte. Disziplin war vorgeschrieben: Alle Invalide mussten am Leben der Einrichtung teilnehmen. Die Zimmer der Soldaten, Offiziere und Mönche waren auf verschiedene Gebäude verteilt. Die schwächeren fanden etwas Pflege und Ruhe in den Krankenhäusern, die östlich der königlichen Kapelle nach einem kreuzförmigen Plan organisiert waren. Auf der anderen Seite, im Westen, sind Gärten angelegt. Symbolisch befinden sich die Kirche der Soldaten und die königliche Kapelle im Zentrum der Anlage. Dès 1674, ce gigantesque ensemble occupe, sur la plaine de Grenelle, une superficie de plus de treize hectares. Il comprend une caserne, un couvent, un hôpital, une manufacture, un hospice, une église, une chapelle, et même une boulangerie. À la fin du XVIIe lebten etwa viertausend Menschen im Hôtel des Invalides. La mort de Colbert permet à Louvois d'écarter le Libéral Bruant et de confier le chantier à son protégé Jules Hardouin-Mansart. Il crée la célèbre chapelle royale et son dôme fameux. Elle forme l'un des édifices les plus complexes et le plus richement décoré du XVIIe Am Abend seines Lebens schreibt Ludwig XIV. in seinem Testament, dass das Hôtel des Invalides das nützlichste Werk seiner Herrschaft ist. Er ist stolz darauf, unter einem Dach Nächstenliebe, Unterstützung, die Herrlichkeit der Armeen und der Nation vereint zu haben: « Unter den verschiedenen Einrichtungen, die wir im Laufe unserer Herrschaft geschaffen haben, gibt es keine, die nützlicher wäre als unser königliches Hôtel des Invalides ». Die Invaliden wurden im ganzen Land und sogar darüber hinaus gelobt. Zar Peter der Große verpasste es nicht, den Gesamtkomplex 1717 zu besuchen und verweilte sogar am Tisch mit den Soldaten. Ganz Europa errichtete ähnliche Anlagen, wie in Chelsê 1682 (in Auftrag gegeben von Karl II.), in Pest 1724, in Wien 1727, in Prag 1728, in Berlin 1748, in Ulriksdal 1822, in Runa 1827 oder in Madrid 1837. Das riesige Dekorationsprogramm der Invaliden wurde erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts abgeschlossen. Das Krankenhaus und seine Kirche wurden tatsächlich mit Gemälden und Skulpturen geschmückt, die von den größten Künstlern der Zeit ausgeführt wurden. Es ist diese Pracht der Kunst, die der talentierte Graveur Cochin hier wiederherstellen wollte. L'immense programme décoratif des Invalides ne fut terminé qu'au milieu du XVIIIe siècle. L'hôpital et son église furent en effet ornés de peintures et de sculptures exécutées par les plus grands artistes du temps. C'est cette splendeur d'art que le talentueux graveur Cochin a voulu ici restituer. Gabriel-Louis Calabre Pérau (1700-1767) achève en effet avec sa Description historique de l'hôtel royal des Invalides (1756) les travaux d'édition effectués auparavant par Le Jeune de Boulencourt (Description générale de l'Hostel Royal des Invalides, 1683), Jên-François Félibien des Arvaux (Description de la nouvelle église de l'hostel royal des Invalides, 1706) et Jên-Joseph Granet (Histoire de l'hôtel royal des Invalides, 1736). Pérau écrit dans son Avant-propos : « Man hatte die historische Wahrheit der Errichtung, die Beschreibung und die sowohl allgemeinen als auch spezifischen Pläne. Aber als die Malerei und die Bildhauerei die Kirche der Kuppel mit all ihrem Reichtum schmückten, schien es den Liebhabern, dass man mit Hilfe der Gravur die Neugierigen in die Lage versetzen sollte, in der Stille des Kabinetts die verschiedenen Meisterwerke zu durchstreifen und zu untersuchen, die die vereinten Künste überall in diesem prächtigen Monument verbreitet haben ». Die Exemplare in Marokkan sind besonders selten, da RBH, ABPC und die Berès-Kartei nur das Exemplar Jacques Bemberg in Marokkan verzeichnen. Le célèbre exemplaire offert par le roi Louis XV à Élisabeth 1ère Kaiserin von Russland, die den Bau des Winterpalastes und des Smolny-Klosters in der Hauptstadt in Auftrag gab, die damals 75.000 Einwohner zählte und Peterhof und Zarenskoye Selo neu gestaltete. Es ist der berühmte Elisabeth-Stil, prächtig und barock, der dieser glänzenden Epoche seinen Stempel aufdrücken sollte. Die Bälle am Hof sind in ganz Europa berühmt. Ihre Herrschaft markiert auch den Beginn der Frankophilie und der Verwendung der französischen Sprache beim Adel, die bis zur Revolution von 1917 andauern sollte. Das erste russische Thêter wird gegründet, viele aus dem Französischen übersetzte Stücke werden aufgeführt, wie die von Molière. Die Kaiserin ließ 1742 die dramatische Gesellschaft von Charles Sérigny aus Paris kommen. Die französischen Schauspieler erhielten Verträge von zwei bis fünf Jahren. Die Gesellschaft blieb sechzehn Jahre in St. Petersburg, während andere sich dort niederließen. Dieser ununterbrochene Strom dauerte bis 1918 an, insbesondere im Michail-Thêter. Elisabeth gibt auch den Anstoß zur Erneuerung der Kirchenmusik, aber für den Rest handelt es sich um eine massiv importierte Kultur, deren Veredelung noch Zeit braucht. Das Bild des Hofes ist glänzend und frankophon, aber manchmal ist es eine Fassade, denn die Höflinge – wie an anderen Höfen – sind nicht alle gebildet und wetteifern lieber mit dem Luxus ihrer Ausgaben. Einige besitzen eigene Thêtertruppen und Kammerorchester. Andere besitzen riesige Bibliotheken und lassen sich von italienischen Architekten neoklassische Paläste bauen. Die Damen am Hof kleiden sich wie in Versailles. Bibliographie: Katalog der Ornamentstichsammlung 2513; Millard I 385-387; Cohen de Ricci 788 (falsche Kollation).

Weniger Informationen anzeigen