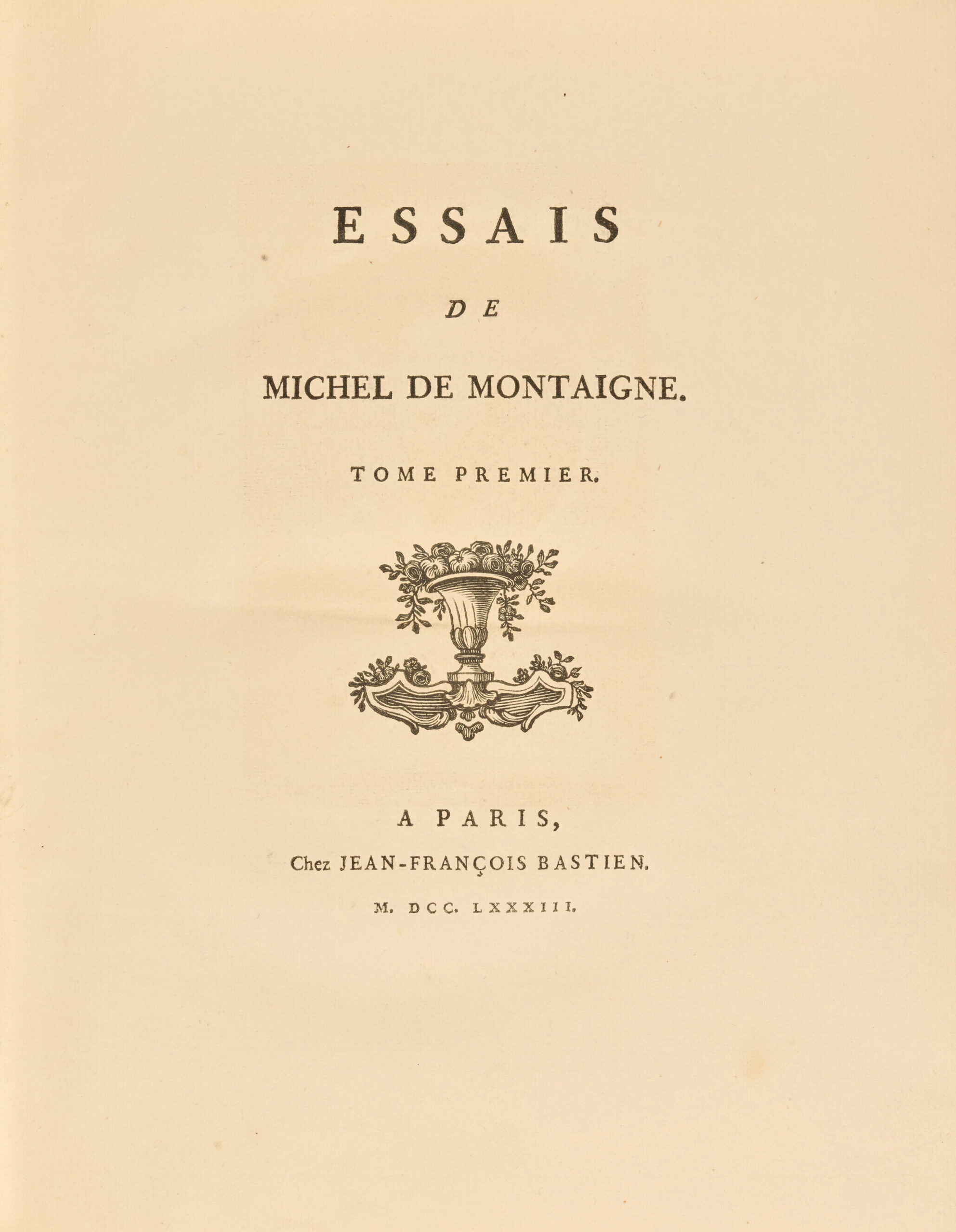

Paris, Jên-François Bastien, 1783.

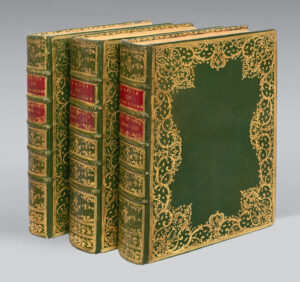

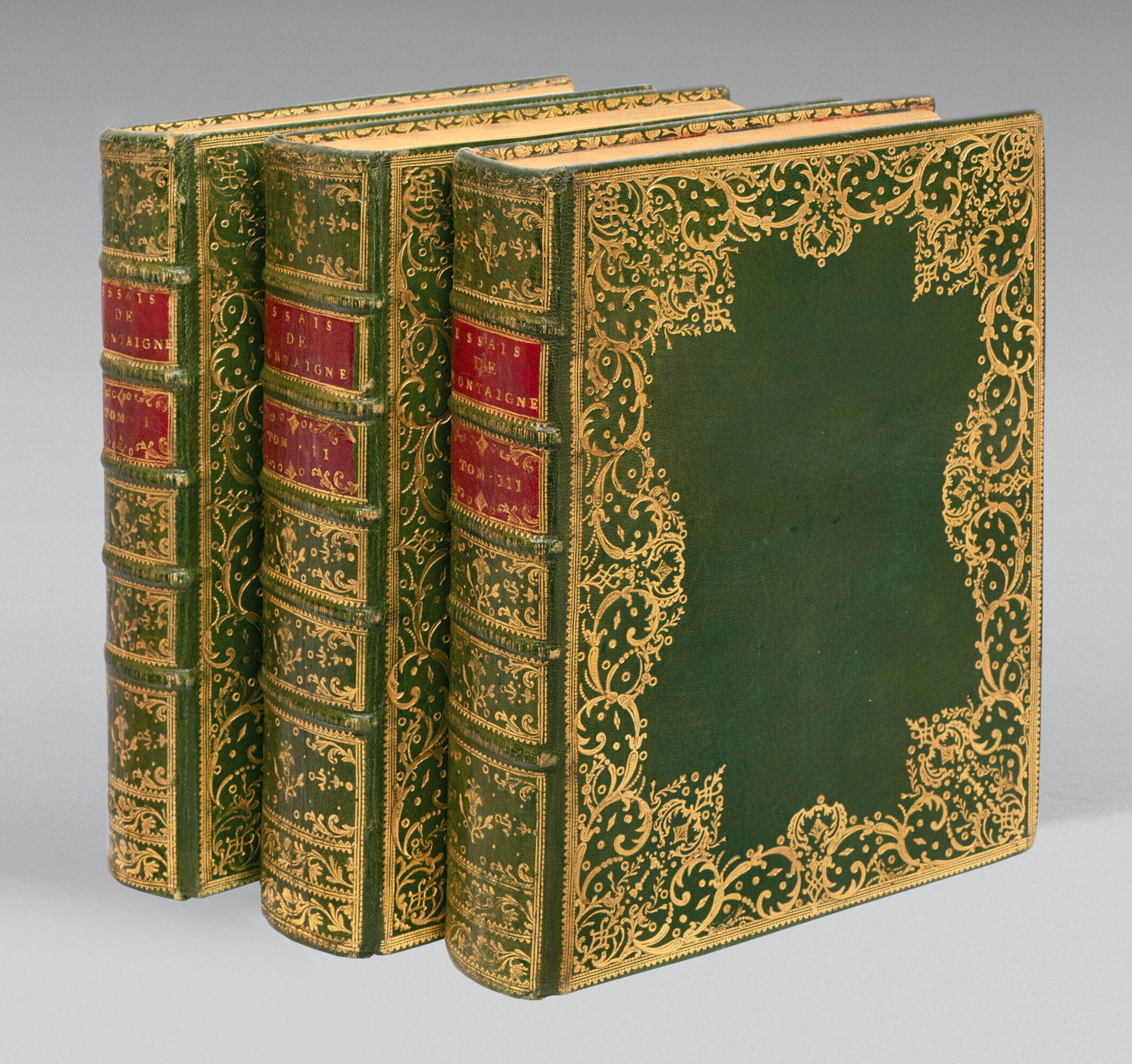

3 Bände in-4, Volles grünes Maroquin, Deckel verziert mit breiten goldenen Spitzen, Rücken mit erhobenen Bändern und goldenen Blütenverzierungen, Titelschild und Bandnummer aus rotem Maroquin, dekorierte Schnittkanten, innere Rolleneinfassung, goldene Schnitte. Einband der Zeit in grüner Spitzen-Maroquin.

Band I: Falscher Titel; Titel; Porträt von Montaigne, xxiv Seiten und 492 Seiten.

Band II: iv Seiten, 732 Seiten.

Band III: Falscher Titel, Titel, 605 Seiten.

262 x 205 mm.

Eines der 25 Exemplare der Essais von Montaigne, die 1783 in großem Hollandpapier in Quartformat gedruckt wurden.

«Gedruckt auf sehr schönem Papier und viel sorgfältiger korrigiert als viele andere des gleichen Herausgebers. Es enthält ein gutes Register und folgt dabei der alten Orthografie…» (Brunet, III, 1839).

« Très bonne édition sans notes ni manchettes, sans les traductions des citations mais en en précisant les auteurs. L’édition de Bastien fit date dans la transmission des Essais. Il opéra en effet un retour aux sources, au-dessus de Coste, pour retrouver le texte de Montaigne : « J’ai, autant qu’il a été en moi, rendu cet auteur à lui-même ». (Cf. P. Bonnet « un singulier éditeur de Montaigne au XVIIIe siècle », BSAM, 5è Serie, Nr. 13.)

« Le charmant projet que Montaigne a eu de se peindre naïvement comme il l’a fait ; car il a peint la nature humaine […] Un gentilhomme campagnard du temps de Henri III, qui est savant dans un temps d’ignorance, philosophe parmi les fanatiques, et qui peint sous son nom mes faiblesses et mes folies, est un homme qui sera toujours aimé. » Voltaire, 1734.

Un bréviaire d’humanisme. Montaigne n’avait pas tort de dire de ce livre « consubstantiel à son auteur » que « qui touche l’un touche l’autre ». Comme il apportait non un système, mais une série de réflexions qui devaient leur unité à leur lien étroit avec son « moi », admirateurs et détracteurs ont exalté ou attaqué, dans les Essais, non une doctrine, mais une tournure d’esprit et une qualité d’âme. Les esprits critiques, plus soucieux de comprendre que de construire, épris avant tout de sincérité et de liberté, tels Voltaire ou Sainte-Beuve, ont aimé Montaigne et salué en lui leur maître. Les esprits rigoureux et systématiques, les êtres avides d’absolu, ceux qui ne croient pas pouvoir s’épanouir sans se donner et se dépasser, tels Pascal, Malebranche (ou Roussêu), irrités par son allure vagabonde, son penchant à l’égoïsme ou par la sérénité avec laquelle il accepte le relatif, ont haï et vilipendé Montaigne comme un représentant séduisant de leurs plus dangereuses tentations. Mais ses ennemis ont subi son influence et ses admirateurs l’ont trahi. Immense est envers lui la dette des classiques, qui se sont pourtant indignés de son désordre dans la composition et de son indiscrétion à étaler son « haïssable moi » jusqu’en ses particularités les plus vulgaires (telles que l’abondance de ses poils, son goût pour les melons, ou son incapacité à marcher sans se crotter !) Assez étrange, en revanche, fut l’enthousiasme du XVIIIe Jahrhunderts, das aus diesem Bewahrer, diesem Gegner von Gewalt und Leidenschaft, diesem vorsichtigen und gemäßigten Mann schließlich den Schutzherrn der maßlosen Reformer, überzeugten Atheisten und sogar der Revolutionäre machte. Diese Paradoxe zeugen von der Vitalität und Fruchtbarkeit eines Werkes, dessen Bedeutung schwerlich übertrieben werden kann. Die Essais, die das Erbe der Antike in ansprechender und sogar charmant formulierter Form aufgenommen und uns weitergegeben haben, sind zugleich das erste und das entscheidendste der modernen Werke. Ohne sie hätten wir vielleicht nicht die präzisen und kraftvollen Analysen Pascals, die cartesianische Neubewertung, Molières Weisheit und Naturverständnis, La Fontaines List, die Ironie der voltairschen Kritik, Roussêus Respekt für Instinkt und Natur, den gidischen Kult der Aufrichtigkeit und die subtilen Windungen der proust’schen Analyse?

In Bezug auf unsere größten Meisterwerke wird Montaigne erwähnt, weil er als erster die grundlegende Tendenz des französischen Genies repräsentiert, das von Pascal bis Bergson, über Racine, Vauvenargues, Stendhal oder Maine de Biran, so viele Psychologen und Moralistiker hervorgebracht hat. Trotz seiner ungeordneten Manieren und seiner Geringschätzung der Logik war dieser Gasconier Adelige sehr französisch, durch seinen kritischen Geist, seine Misstrauen gegenüber großen metaphysischen Konstruktionen, seinen gesunden Menschenverstand und seine Schlauheit; durch seine Lebensfreude, seine Vorliebe für sinnliche Freuden und die der Konversation, und durch seine Geselligkeit ebenso wie durch seinen Charme, seine Offenheit und seinen Sinn für Mut, Loyalität. Doch gleichzeitig wurde er von den Engländern bewundert, als seine Landsleute ihn verschmähten, und er hatte nicht unerheblichen Einfluss auf Goethe. Denn als Gegner jeglichen Partikularismus machte er sich Terenz’ berühmten Vers zu eigen: „Homo sum et nil humanum a me alienum puto“, er war ein Humanist im vollen Sinne des Wortes; das Adjektiv human kommt einem spontan in den Sinn, um ihn zu charakterisieren, vielleicht weil er nicht versucht hat, die Natur zu überstürzen, um sie über sich selbst zu erheben, sondern auch, weil er sie fein genug beobachtet hat, um das Geheimnis einer Harmonie zu finden, die, obwohl sie dem Genuss und der Lebensannehmlichkeit einen guten Platz gibt, nicht die Freuden und Anstrengungen ausschließt, die die Würde eines Menschenlebens ausmachen.

Kostbares und prachtvolles Exemplar, gebunden in zeitgenössischem grünem Maroquin mit breiten Spitzen, aus den Bibliotheken der Prinzessin von Faucigny-Lucinge, und später Rothschild.

Unter den 25 Exemplaren, die 1783 auf großem Hollandpapier gedruckt wurden, ist dieses das einzige bekannte, das in zeitgenössisches grünes Maroquin mit breiten und schönen Spitzen gebunden wurde.