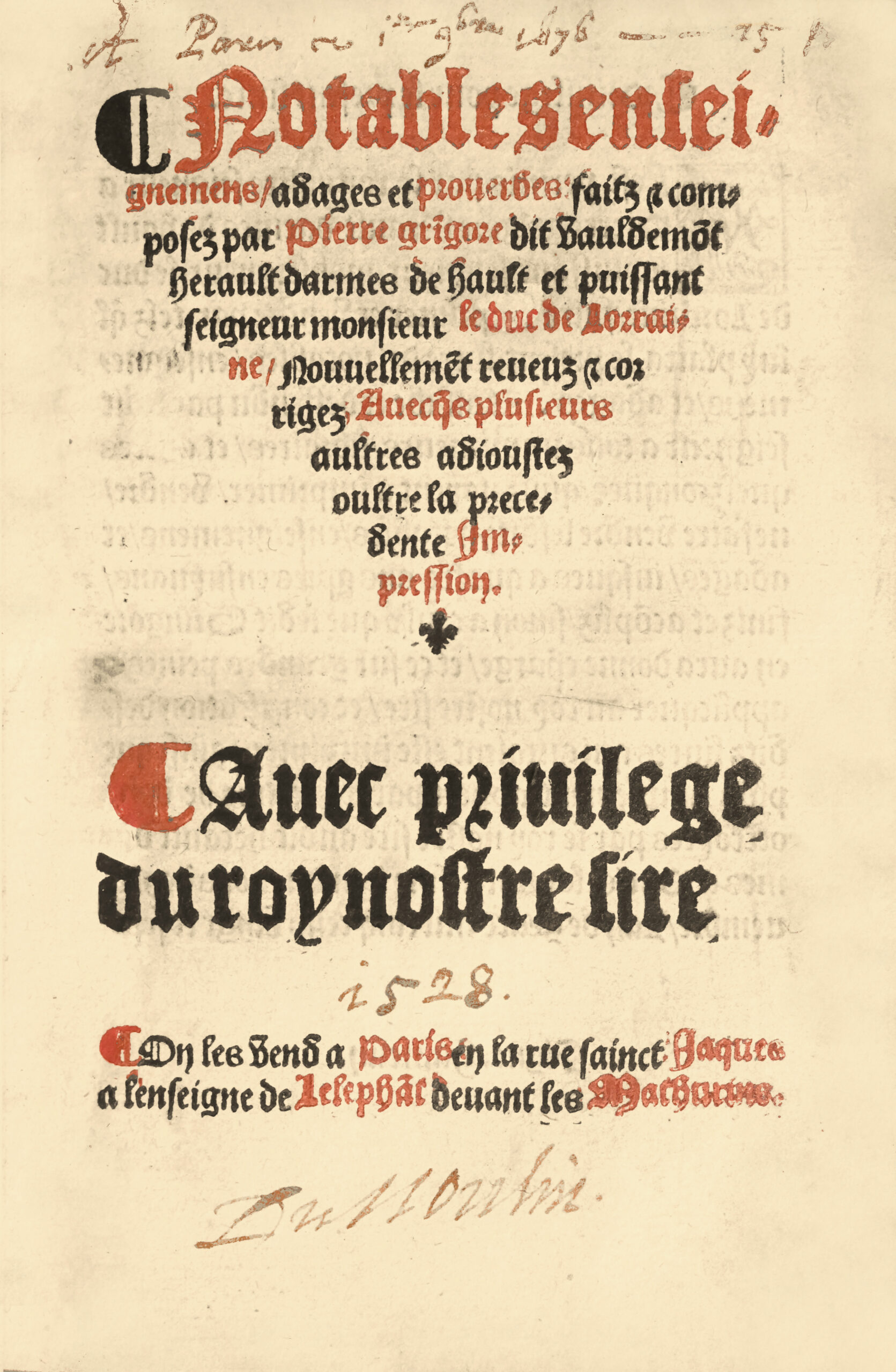

Sie werden in Paris verkauft, in der Rue Saint-Jaques, beim Zeichen des Elefanten, vor den Mathurinern. Am Ende:Gedruckt in Paris bei Nicolas Coutêu, Drucker, wohnhaft an eben diesem Ort, und sie wurden vollendet zu drucken am 26. Tag des Monats Januar, im Jahr der Gnade 1528. 1528.

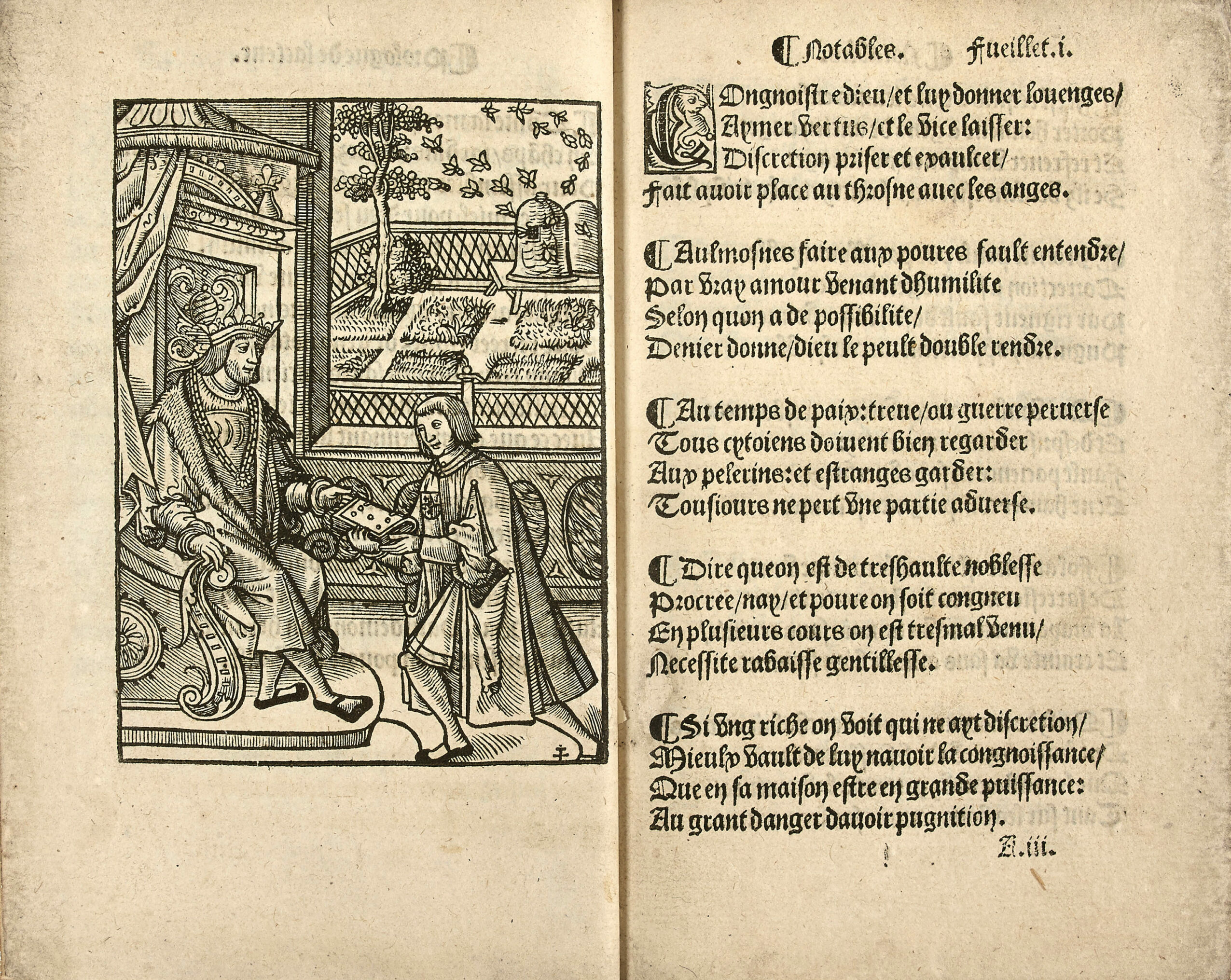

In-8 von (2) Blättern, einschließlich eines ganzseitig gravierten Holzschnitts, cxxiii Blätter, (1) Blatt mit dem Elefantenzeichen von François Regnault auf der Rückseite. Kleine Restaurierung im Titel in Rot und Schwarz gedruckt.

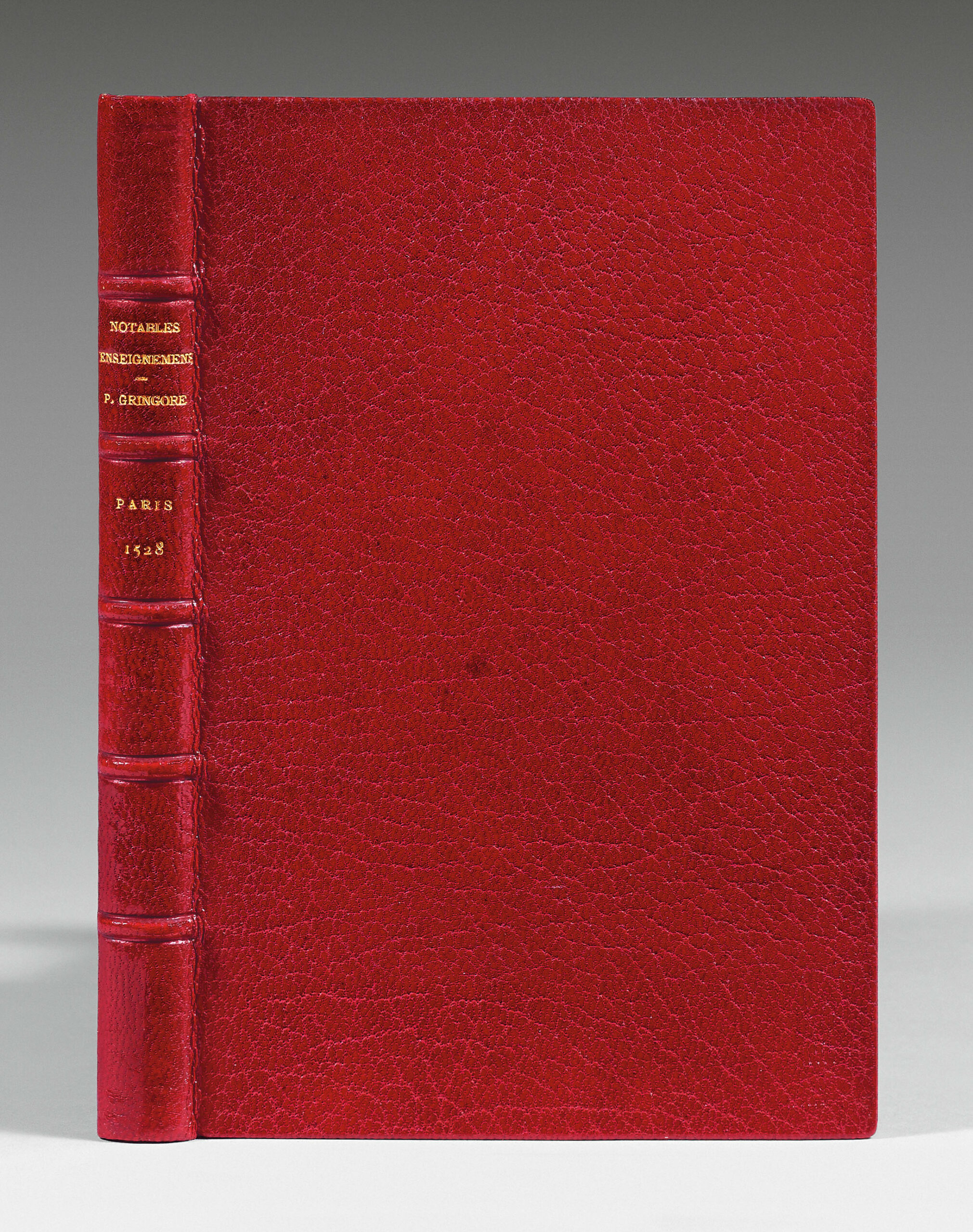

Roter Maroquin jansenistischer Art, Rücken mit Bünden, doppelter Goldfaden an den Schnittkanten, goldene Innenrolle, goldene Kanten über Marmorn. Einband signiert von Chambolle-Duru.

156 x 102 mm.

Zweite, extrem seltene Originalausgabe dieses Werkes in Vierzeilern, wobei nahezu die Hälfte der Stücke hier erstmals erscheint.

Sie ist so selten, dass Tchemerzine kein vollständiges Exemplar kannte.

« Der Titel fehlte dem Exemplar, das wir hatten, » bemerkt der Bibliograph (III, S. 630).

Jên-Paul Barbier konnte weder die erste (1527 erschienen) noch die zweite Originalausgabe erlangen. Er erwähnt die Seltenheit dieser ersten Ausgaben:

« Wir vermerken, dass die erste Ausgabe vermutlich die von Galliot du Pré im Jahr 1527 ist und dass die Ausgabe von Olivier Arnoult 1533 nur noch die Vierzeiler enthält, ohne die kleinen Stücke am Ende. Nach unseren Recherchen müsste es mindestens zehn Ausgaben zwischen 1527 und 1540 geben, von denen jedoch sehr wenige Exemplare erhalten geblieben sind. »

Pierre Gringore (1475-1538) war einer der von Victor Hugo und Théodore de Banville am meisten geschätzten Dichter der Renaissance, doch er war eine ganz andere Figur in seinen Sitten und im Charakter als der Gringore, den diese beiden Autoren beschrieben.

Er war weder Gauner noch Bohemien. Er trug das zweifarbige gelb-grüne Kostüm und den mit Glöckchen versehenen Kapuzenkopf der ‚Enfants Sans Souci’; er hatte sogar in der Hierarchie der Bruderschaft die zweite Stelle inne, die der ‚Mère Sotte’; aber dieser Anhänger der Narrheit hatte weder Fantasie im Geist noch im Verhalten. Er war ein Bürger mit geordneten Sitten, treu dem, übrigens bewundernswerten, Leitsatz, der ihm eigen war: ‚Vernunft überall, Alles durch Vernunft, Überall Vernunft’.

« Er hatte als Dramatiker Geschick. Er verstand es, Episoden zu arrangieren, Charaktere zu skizzieren, einen Dialog zu führen. »

Das vorliegende Werk stellt eines der umfangreichsten Verzeichnisse der in Frankreich im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts gebräuchlichen Sprichwörter und Redewendungen dar.

« Am Faschingsdienstag des Jahres 1511, auf dem Höhepunkt des Kriegs gegen Julius II., führte Gringore das ‚Spiel des Prinzen der Narren und von Mutter Torheit‘ auf und spielte selbst mit. Das Werk, wie alle, die Gringore zu dieser Zeit veröffentlichte, zeigt auf dem Titelblatt das Porträt der Mutter Torheit, in eine Mönchsrobe gehüllt, mit einem von Eselsohren gesäumten Kapuze, und von zwei ihrer Kinder in ähnlicher Weise gekleidet geführt. Rundum liest man den Wahlspruch: ‚Alles durch Vernunft; Vernunft überall, Überall Vernunft‘. Das soll heißen, dass man unter Gringores Narrheit einen ernsten Sinn suchen muss. Er wird die Gewohnheiten der Übelrede, die er bei den Kindern ohne Sorge angenommen hat, ablegen und kehrt zurück zum moralischen Genre, mit dem er begonnen hat. Dann wird er die ‚Bemerkenswerten Lehren und Sprichwörter in Vierzeilern‘ reimen (1527).

« Gringore hat mit bemerkenswerten Werken für seine Zeit, für unsere Neugierde, seine Spuren hinterlassen, seine Moralitäten bieten recht pikante Typen eines seltenen literarischen Genres, der politischen Komödie. Es existierten nur sehr seltene Editionen der Gedichte von P. Gringore aus dem sechzehnten Jahrhundert; sie werden von den Herren Ch. D’Héricault und Anat. De Montaiglon in der Bibl. Elzevirienne wieder aufgelegt werden.» A. Chassang.

Kostbares und prächtiges Exemplar, groß von Rändern und ungewaschen, verziert auf der Rückseite des zweiten Blattes mit einem Holzschnitt in voller Seite, der den Autor zeigt, wie er sein Buch überreicht, nicht an Franz I. wie fälschlicherweise von Tchemerzine angegeben, sondern an Herzog Anthoine von Kalabrien, Lothringen und Bar, wie im Prolog des Schauspielers erwähnt. Dieses Holz ist mit dem Lothringer Kreuz signiert.

Der Titel trägt die handschriftliche Exlibris der Epoche „Du Moulin“.