Pareds, chez Lamy, Libraire, 1781.

2 tomos en-12 de: 1 frontispicio grabado, xxxii pp., 279 pp. ; 149 pp. y 13 vif1etas de encabezamiento de las cuales 9 esta1n impresas sobre los cobres de la edicif3n de 1742. Las vif1etas de la segunda parte solo llevan un nombre de artista y esta1n firmadas por Martinet.

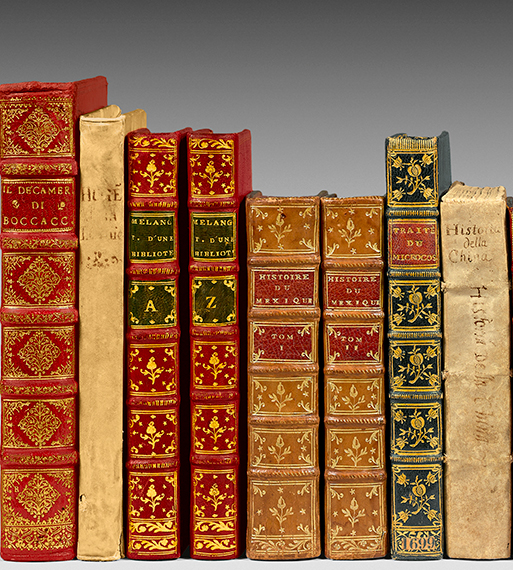

Plena piel de maroquedn verde oscuro, tapas decoradas con una amplia puntilla dorada formada por cinco diferentes rodillos de encuadre y tres florones de esquina, lomo de cinco nervios ricamente decorado con piezas de tedtulo y de tomf3n en maroquedn rojo y limón, forros y guardas en tafete1 rosa con incrustaciones de puntilla dorada, guarda superior con encuadre de mosaicos de maroquedn habano decorado con un rodillo dorado, cantos decorados, cortes dorados. Encuadernacif3n de lujo de la e9poca de Derome el joven en maroquedn doble y triple, decorado y mosaico.

176 x 100 mm.

Édition originale collective définitive des Contes de Perrault, rare et « très recherchée » (Tchemerzine), la première aussi complète, « contenant, de plus que la précédente de 1742, Peau d’Ane, en prose et en vers, Griselidis et Les Souhaits ridicules. » (Brunet, IV, 508).

« L’on a fait tirer quelques exemplaires de cet ouvrage en grand format sur papier de Hollande » (Deschamps, II, 207).

Précieux exemplaire de grand format sur papier de Hollande, ici relié en deux volumes.

« Célèbre édition » (Deschamps – Supplément à Brunet, II, 207).

Elle contient : Le Chaperon Rouge, Les Fées, La Barbe Bleue, La Belle au Bois Dormant, Le Chat Botté, Cendrillon, Riquet à La Houpe, Le Petit Poucet, L’Adroite Princesse, Grisélidis, Peau d’Âne, Les souhaits ridicules.

Ces contes font de Charles Perrault le créateur d’un genre littéraire, inconnu avant lui, celui des contes de fées. Ecrits pour des enfants ces récits ont charmé les contemporains et bientôt pris rang de chef-d’œuvre.

« De tout ce qu’a écrit Perrault, rien n’a plus contribué à le rendre célèbre qu’un tout petit livre auquel, probablement, il n’attachait lui-même que peu d’importance. L’idée lui vint de recueillir les contes que les enfants aiment tant à entendre de la bouche de leurs mères, de leurs nourrices, quand ils ont été sages. Il les publia en janvier 1697, sous le nom de son fils Perrault d’Armancourt. Voici en quels termes Sainte-Beuve parle de ce petit livre : « La Belle au bois dormant, le Petit chaperon rouge, la Barbe bleue, le Chat botté, Cendrillon, Riquet à la houppe, la marquise de Salusses et le Petit Poucet, qu’ajouter au seul titre de ces petits chefs-d’œuvre ? On a disserté sur la question de savoir si Perrault en est le véritable auteur. Il est bien certain que pour la matière de ces Contes Perrault a dû puiser dans un fonds de tradition populaire, et qu’il n’a fait que fixer par écrit ce que, de temps immémorial, toutes les mères grands ont raconté. Mais sa rédaction est simple, courante, d’une bonne foi naïve, quelque peu malicieuse pourtant et légère ; elle est telle que tout le monde la répète et croit l’avoir trouvée. Les petites moralités finales en vers sentent bien l’ami de Quinault et le contemporain gaulois de La Fontaine, mais elles ne tiennent que si l’on veut au récit ; elles en sont la date.

Si j’osais revenir, à propos de ces Contes d’enfants, à la grosse querelle des anciens et des modernes, je dirais que Perrault a fourni là un argument contre lui-même, car ce fonds d’imagination merveilleuse et enfantine appartient nécessairement à un âge ancien et très antérieur ; on n’inventerait plus aujourd’hui de ces choses, si elles n’avaient été imaginées dès longtemps ; elles n’auraient pas cours, si elles n’avaient été accueillies et crues bien avant nous. Nous ne faisons plus que les varier et les habiller diversement. Il y a donc un âge pour certaines fictions et certaines crédulités heureuses, et si la science du genre humain s’accroît incessamment, son imagination ne fleurit pas de même ».

« Mais l’origine de ces contes doit être recherchée encore plus loin. Les contes se rattachent à Berthe au pied d’oie (la Reine Pédauque) – Berthe ou Berchta, divinité germanique. Pour les frères Grimm, la mythologie survit dans les « Contes de nourrice ».

C’est Charles Nodier (1844) qui, le premier, y décèlera « une des plus ravissantes productions de la prose française » et la situera parmi les grands textes littéraires français.

La gloire vint avec les XIXe et XXe siècles et l’admiration constante que l’œuvre de Perrault suscite aux États-Unis.

Le nombre des commentaires et études qui lui sont consacrés, le nombre de ses rééditions, illustrations ou adaptations cinématographiques variées témoignent d’un succès permanent et d’une immense audience internationale qui situe cet ouvrage parmi les grands textes de la littérature universelle.

Charles Perrault (1628-1703) appartient à une famille de grand commis de l’État issue du Parlement de Paris. A ce titre et comme beaucoup de ses membres, elle est fortement teintée de jansénisme. Après des études de droit et quelques essais de versification politique à l’époque de la Fronde, il s’engage auprès de son frère aîné, puissant Receveur général des finances de Paris. Il rallie le clan Colbert à partir de 1663 et profite de son ascension pour organiser avec son frère Claude – le médecin – la surintendance des Bâtiments. Elu à l’Académie Française en 1671, il se retrouve en charge de la politique culturelle de Colbert, distribue prébendes et grâces. Perrault est renvoyé par Louvois en 1683 et se consacre à ses travaux qui aboutiront au célèbre déclenchement de la Querelle des Anciens et des Modernes. Il devint le héros des Modernes lors de la célèbre lecture publique à l’Académie de son Siècle de Louis XIV en 1687 et se brouille avec Racine et Boileau.

L’un des plus précieux livres du XVIIIe siècle. Au cours du dernier demi-siècle, un seul autre exemplaire sur grand papier relié par le même Derome le jeune en maroquin à dentelle – non mosaïqué – est apparu sur le marché. Plus court de marge (hauteur 170 mm contre 176 mm ici), il fut vendu 180 000 FF à Paris en juin 1982 (≈ 30 000 € il y a 38 ans) et adjugé 70 000 € (450 000 FF) le 1er diciembre de 1997, por el Maestro Buffetaud, hace 23 años.

De la biblioteca de la condesa de Behague.