Colofón: Impreso en Florencia por ser Francesco Bonaccorsi En el año mil cuatrocientos noventa Día 20 de septiembre (20 de septiembre de 1490).

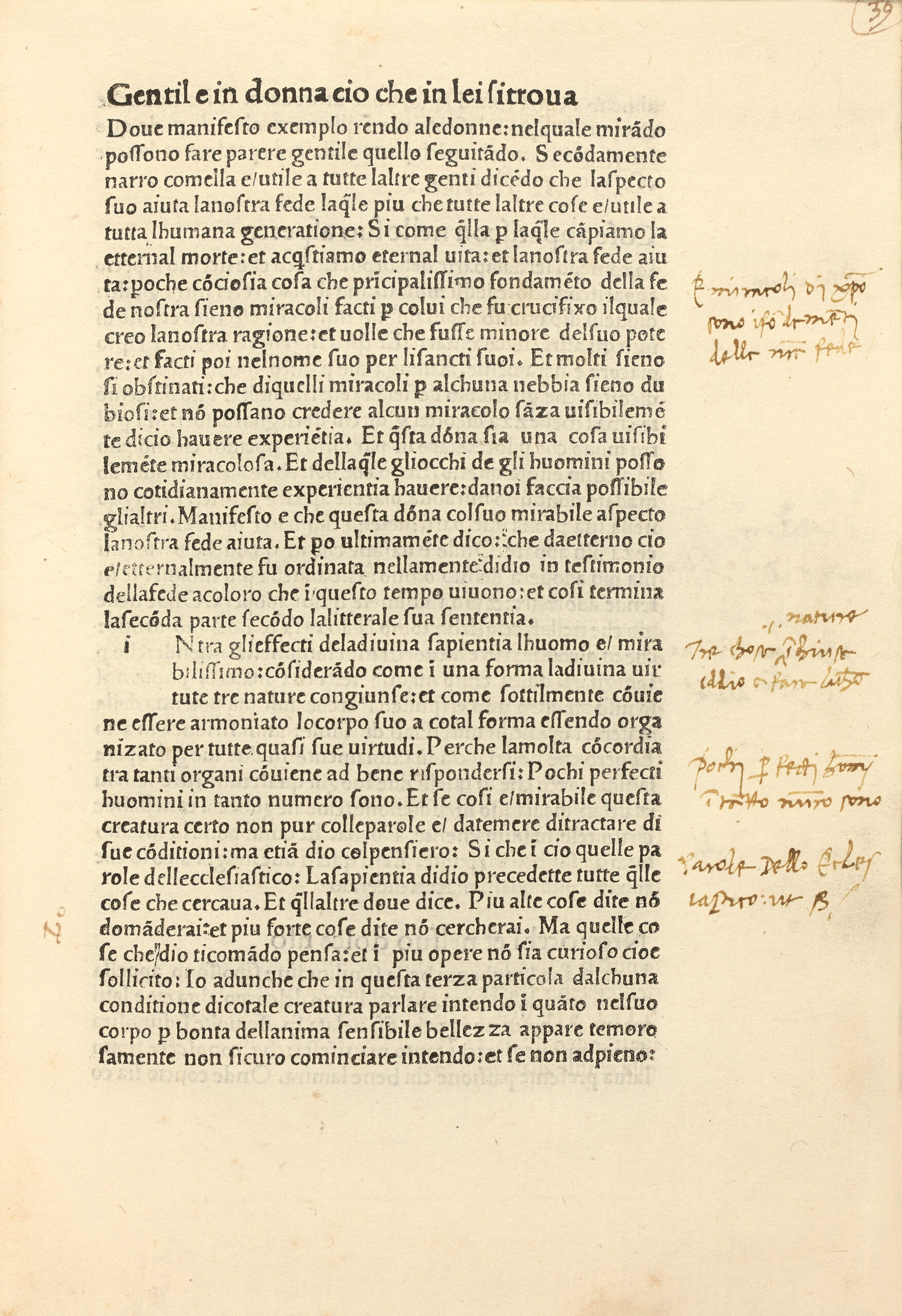

In-4. A-k8-l10. 90 ff., 38 línês. Tipos: 112 R., texto; 79 R., comentario.

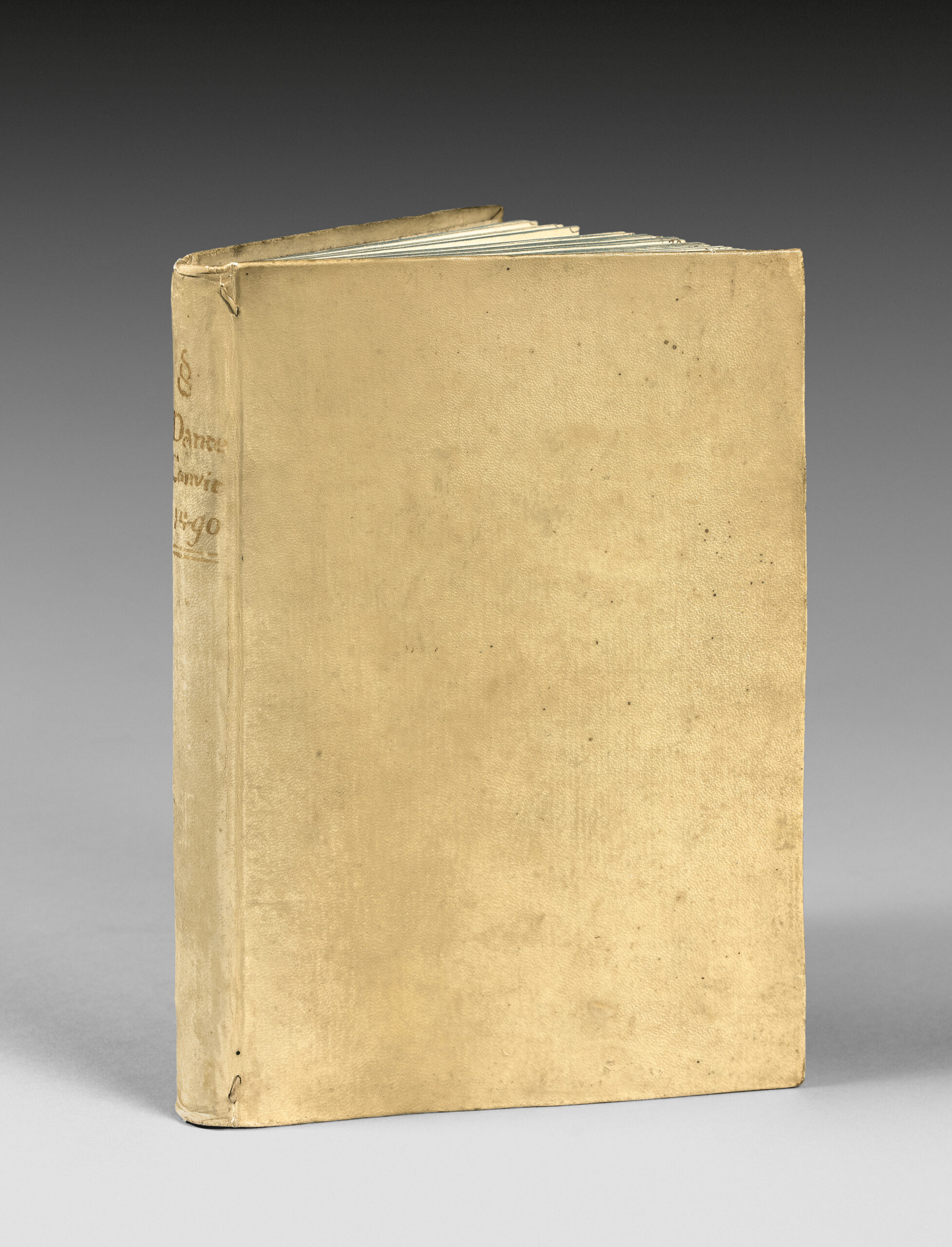

Pergamino marfil, lomo liso con título manuscrito, bordes azules. Encuadernación italiana del siglo XVIII.

204 x 138 mm.

Edición original de una de las obras maestras de Dante.

Hain 5954.

Escrito en italiano durante su exilio entre 1304 y 1307, el Convivio – El Banquete – es sin duda la obra más directa en la cual Dante expone la problemática filosófica general que lo anima. Este tratado debía contener de hecho todo el saber humano. De hecho, se encuentran cuestiones de política, de filosofía y de amor.

Dante fue el primero en defender el uso de la lengua vernácula, que él consideraba superior al latín en cuanto a la belleza y la nobleza de la lengua. “La primera pieza extensa de prosa expositiva original en la lengua vernácula italiana” (Lansing, Dante, enciclopedia, pp. 224-232).

Los tres temas fundamentales del Convivio son la defensa de la lengua vernácula, la exaltación de la filosofía, y el debate sobre la esencia de la nobleza.

Le Banquet est né du besoin ressenti par Dante de défendre sa réputation aux yeux de ceux avec lesquels il avait des contacts et de se révéler tel qu’il était réellement, amateur de sagesse, homme de vie morale intègre. Poussé également par le désir d’exposer sa doctrine il commentera son amour de la sagesse il entend par sagesse, le savoir qui se conquiert par la connaissance de la vérité. De cette sagesse, suprême perfection vers laquelle chaque homme tend par une impulsion intérieure, Dante fera un banquet, non parce qu’il est au nombre des « quelques privilégiés qui s’assoient à la table où le pain des anges [la sagesse] se mange », mais parce que, ayant « échappé aux appétits du vulgaire, il se trouve aux pieds de ceux qui siègent ». Il recueille « ce qui leur échoit », et il en goûte la douceur, connaissant la vie misérable de ceux qui sont restés à jeun à cause de leurs occupations « familiales et civiles ». Guidé par ce sentiment, il est incité à écrire pour tous ceux, « princes, barons, chevaliers et autres nobles, hommes et femmes, qui font partie du peuple et qui ont d’autres soucis que celui de la littérature ». Le bien-être social dépend d’eux, c’est pourquoi il faut les instruire dans leur propre langue, celle de tous les jours, délaissée par les lettrés de profession, uniquement soucieux de leur gain. A ceux qui ont préservé en eux la sagesse naturelle, Dante offrira son enseignement dans des chants auxquels il apportera tous ses soins et toute l’expérience de sa maturité. Ces chants seront les « mets » du banquet, le « pain » en sera le commentaire en prose courante. Dans ces déclarations en prose Dante ne se servira pas du latin (« pain de froment ») pour que les rapports, les correspondances qui doivent nécessairement exister entre le commentaire et les chants en langue vulgaire ne soient pas

rompus. Il se servira de la langue courante (« pain d’orge ») parce qu’universellement comprise elle répandra plus largement la science et la vertu (la sagesse). Il est aussi influencé par l’amour naturel qui le lie à la langue qui est sienne depuis sa naissance, et dans laquelle palpite la vie de sa pensée et se répandent les ondes sensibles de ses premières affections. Avec l’enthousiasme de l’artiste qui s’exalte en célébrant sa propre langue, parce qu’il la sent instrument docile d’expression vivante, originale, chaleureuse, Dante affirme la « valeur » de l’italien vulgaire, apte à exprimer « de très grands et de très nouvêux concepts d’une manière convenable, suffisante et satisfaisante », tout comme le latin. II s’attaque avec un dédain généreux aux « mauvais Italiens qui louent la langue vulgaire des autres, mais qui déprécient celle qu’ils parlent ». Cette langue est désormais vouée aux besoins de l’avenir, elle sera « la lumière nouvelle et le nouvêu soleil qui se lèvera là où l’ancien [le latin] aura disparu, et elle répandra sa lumière sur ceux qui sont dans les ténèbres et l’obscurité ». Dante en finit avec l’introduction par la confiance qu’il manifeste dans le triomphe futur de l’italien vulgaire et dans la valeur intrinsèque de son œuvre.

El Dante moralista que se convertirá en juez de los hombres en La Divina Comedia ya está por completo en El Banquete. Las línês directrices de su pensamiento, que se adaptan fielmente a todas las exigencias de lo rêl, se delinên claramente en esta obra, a pesar de la abundancia y oscuridad de las notas complementarias y de las digresiones marginales. Se armonizan entre ellas dentro de los límites de un sistema de principios racionales, rigurosamente deducidos, mediante silogismos. El resultado es una prosa robusta y severa, muy alejada de la frágil ligereza de la Vita nuova. Esta prosa no está exenta de cierta rudeza en la estructura compleja de la sintaxis, pero el pensamiento guía la lleva, sin concesiones, sino por efectos fáciles, hasta la expresión de esa sabiduría de la que el alma está sedienta. Esa misma sabiduría que, en La Divina Comedia, encarnará en el personaje de Virgilio, es una sabiduría filosófica gracias a su valor objetivo, pero tal que encuentra en la fe una luz que la fortalece y que da un nuevo sabor a las verdades de la razón. Sin embargo, es una sabiduría que sacia pero no satisface, porque aspira a conocer la sabiduría superior que le es negada al mundo temporal. Dante había hecho de estos estados una experiencia viva y personal que expresa de manera poética. Y por su propia confesión, atribuye la factura perfecta de estos cánticos filosóficos a la influencia de Virgilio, « su maestro ».

Précieux et bel exemplaire conservé dans son séduisant vélin du XVIIIe siècle, aux marges couvertes de notes et commentaires anciens calligraphiés à l’encre.