L’influence du « Décaméron » sur la nouvelle européenne a été considérable,

tant en Italie qu’en France. Elle est manifeste dans « L’Heptaméron » de Marguerite de Navarre.

Les Contes de La Fontaine, comme on sait, reprennent quelques nouvelles les plus lestes, ce qui n’a pas peu contribué à la réputation d’auteur grivois qui a longtemps pesé sur Boccace.

Mais aucun de ses épigones ne l’a égalé dans la construction d’un véritable livre, doté d’une unité organique, ni dans la représentation de ce que, par référence à La Divine Comédie de Dante,

la critique a appelé la « Comédie Humaine ».

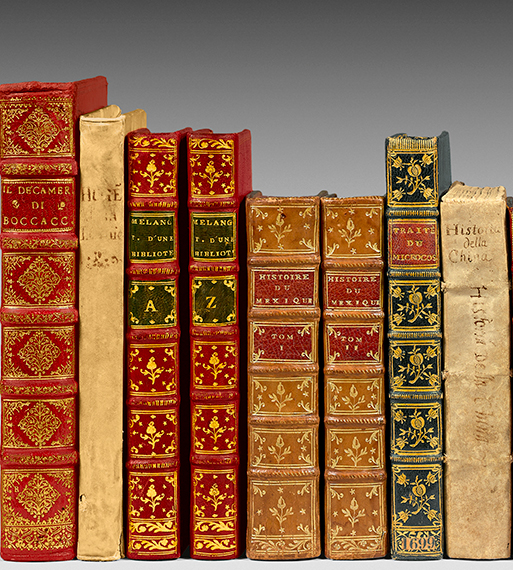

Boccace. Le Décaméron de Jean Boccace, traduit par Antoine le Mâcon.

Londres (Paris) 1757-1761.

5 volumes in-8 de : I/ 1 frontispice, 1 portrait, viii pp., 320 pp., 22 figures numérotées, plus 1 frontispice et 1 gravure libre ; II/ 292 pp., 1 frontispice et 22 figures numérotées, 6 gravures libres ; III/ 203 pp., 1 frontispice et 22 figures numérotées, 2 gravures libres ; IV/ 280 pp., 1 frontispice et 22 figures, 8 gravures libres ; V/ 269 pp., 1 frontispice et 22 figures numérotées, 3 gravures libres.

Plein maroquin rouge, triple filet doré sur les plats, fleurons d’angles frappés or aux angles, dos lisses richement ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin olive, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.

196 x 130 mm.

Premier tirage de la plus recherchée des éditions françaises parues au XVIIIe siècle du « Décaméron » de Jean Boccace.

« Ornée de 5 frontispices, 1 portrait, 110 figures et 97 culs-de-lampe par Gravelot, Boucher, Cochin et Eisen, […] cette traduction française, publiée par les mêmes éditeurs que ceux de l’édition italienne, est plus recherchée et se paie souvent plus cher ». Cohen, col. 160.

« L’un des livres illustrés les plus réussis de tout le XVIIIe siècle » (Cohen), parfaitement adapté au chef-d’œuvre de Boccace, écrit entre 1350 et 1355, dans lequel sont rassemblées cent nouvelles racontées en dix jours par sept femmes et trois jeunes hommes.

« La prose d’art italienne a trouvé en Boccace son maître. Au XVIe siècle, Pietro Bembo désigne le Décaméron comme un modèle de langue et de style. Les nouvelles trouveront – créeront- leur public auprès des marchands : ce public instruit mais non lettré, c’est-à-dire non latiniste, dont les « gentes dames amoureuses » de la dédicace représentent l’image idéalisée.

L’influence du Décaméron sur la nouvelle européenne a été considérable, tant en Italie (de Giovanni Sercambi à Masuccio Salernitano, de Bandello à Firenzuola, Da Porto, Lasca…) qu’en France, où il a été traduit dès 1545 par Antoine Le Maçon. Elle est manifeste dans L’Heptaméron de Marguerite de Navarre. Les Contes de La Fontaine, comme on sait, reprennent quelques nouvelles – les plus lestes, ce qui n’a pas peu contribué à la réputation d’auteur grivois qui a longtemps pesé sur Boccace. Mais aucun de ses épigones ne l’a égalé dans la construction d’un véritable livre, doté d’une unité organique, ni dans la représentation de ce que, par référence à La Divine Comédie de Dante, la critique a appelé la « Comédie humaine ».

« Gravelot dessina l’ensemble de l’illustration avec une verve et un talent remarquables » (R. Portalis).

« Les dessins de ce joli livre, spirituels et délicatement ombrés de bistre, sont parmi ses meilleurs ; on sent que ces sujets gais lui conviennent ; quant aux groupes d’enfants répandus dans les culs-de-lampe, ils sont tous gracieux, et il a réussi à faire de cet ouvrage, qui eut un très grand succès et se répandit rapidement, grâce à ses figures, en France, en Angleterre et en Italie, un des modèles du genre. »

« Le premier grand chef-d’œuvre de Gravelot issu de ce long « apprentissage » est l’illustration du Décaméron de Boccace. D’après les frères Goncourt, Gravelot était plutôt « avare de son talent » et n’accordait aux éditeurs que peu de dessins pour un livre. Aussi était-ce à l’époque un véritable événement que de voir paraître un ouvrage presque entièrement illustré de sa main.

« Charmante fantaisie où le crayon et l’imagination du dessinateur, se jouant cette fois dans du passé qui n’était que le passé des contes, habille les Pampinées au goût de la rue Saint-Honoré, transporte sur le fond d’architecture de Saint-Sulpice les rendez-vous de Santa-Maria-Novella, l’horizon de Florence sur un terrain du Grand-Trianon, et fait ainsi une traduction à la française où Boccace est arrangé à la mode de l’idéal que s’en fait la France de Louis XV. Assemblées, promenades, festins, petites personnes pimpantes, minois, fripons, fines nudités ciselées, petit peuple de ballet enrubanné, fleuri, étincelant dans la vive lumière de la gravure ainsi qu’à la lumière d’une scène, tout cela défile comme une féerie badine de Cythère à Lilliput. » (Goncourt, t. 2, p. 282).

Dans cet exemplaire d’exception à très belles marges (Hauteur : 214 mm), 88 hors-texte possèdent le paraphe des toutes premières épreuves se trouvant dans l’édition en italien. D’après Cohen ces épreuves peuvent figurer dans les exemplaires de la traduction française : « On trouve également des figures marquées du paraphe indiquant les premières épreuves insérées dès l’origine dans des exemplaires de cette édition. » (col. 161).

« On joint souvent à cette édition et surtout à la traduction française, une charmante suite libre de 1 frontispice et 20 planches non signés, mais de Gravelot, portant le titre d’“Estampes galantes des Contes du Boccace. À Londres.” » (Cohen, col. 159).

Splendide exemplaire enrichi du frontispice portant « Estampes galantes des Contes de Boccace » et d’une « charmante suite libre » de 20 figures.

Très précieux exemplaire, complet de la suite libre, relié en plein maroquin rouge de l’époque.

Provenance : ex-libris Biblioth. D. D. de Fréval sur le contre-plat.