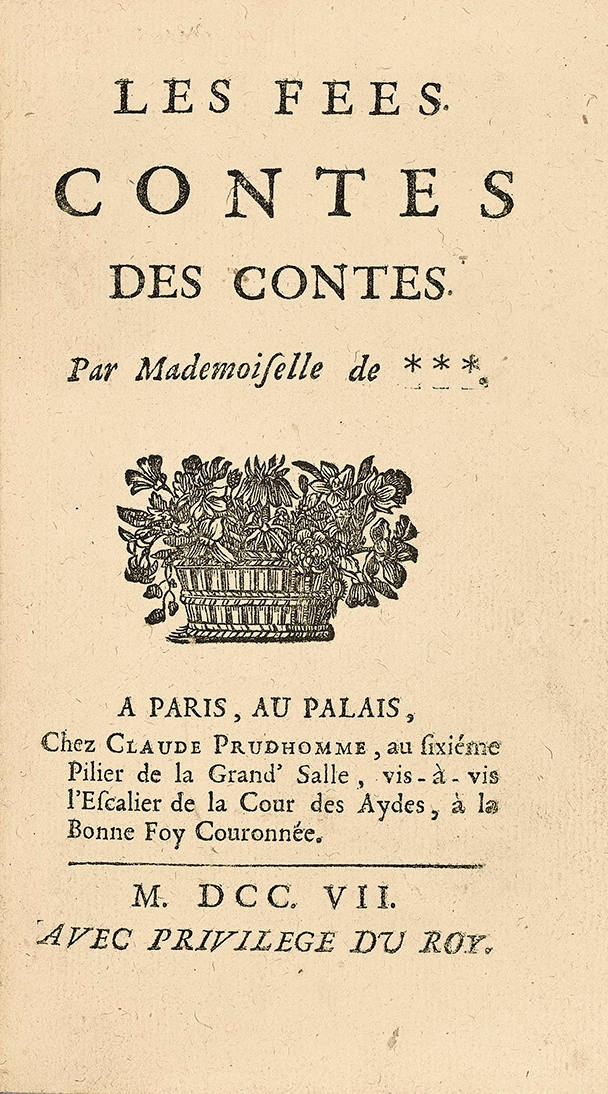

Paris, Claude Prudhomme, 1707.

In-12 de (2) ff. se faisant face ornés chacun de 4 vignettes gravées, (2) ff., 305 pp., (3) pp. de privilège, 8 planches hors texte à pleine page, 1 planche de musique dépliante.

Maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, double filet or sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrures. Trautz-Bauzonnet.

158 x 91 mm.

« Édition originale, peu commune : elle n’est pas citée par Cioranescu et Conlon. » (Benoit Forgeot)

En fait, première édition illustrée rarissime du recueil de Contes de Fées de Mademoiselle de La Force (1650-1724), l’inspiratrice des frères Grimm, demeurée inconnue à la plupart des bibliographes.

Elle présente huit contes : « Plus belle que Fée » ; « Persinette » ; « L’enchanteur » ; « Tourbillon » ; « Verd et bleu » ; « Le pays des Délices » ; « La Puissance d’amour » ; « La Bonne Femme ».

« Dans ses Contes de Fées, Charlotte de la Force poussait le lecteur à approuver les fins heureuses où le héros épousait la princesse qu’il aimait contre vents et marées, et continuait de l’aimer même après le mariage. C’était ce rêve qu’elle aurait voulu vivre avec son époux, mais le destin et l’acharnement des hommes lui avaient retiré ce bonheur.

En vieillissant, son talent d’écrivain fut reconnu : elle fit partie, plus tard, de la Mouche à Miel, académie secrète, fondée par la duchesse du Maine, petite fille du grand Condé et épouse du fils légitime de Louis XIV et de Madame de Montespan.

Âgée de soixante ans, elle fit de nombreux séjours auprès de son cousin le duc de la Force, au château de la Force où elle relisait les aventures de son grand père, depuis longtemps décédé.

Mademoiselle de la Force a laissé plusieurs contes mais le plus connu est « Persinette » dont se sont très largement inspirés les frères Grimm pour écrire leur roman de « Rapunzel ». (Charlotte Trinquet).

« Charlotte de la Force a laissé quelques poésies qui ne manquent pas de talent et plusieurs romans, pleins d’imagination et d’esprit ». (Encyclopédie catholique).

Charlotte-Rose de Caumont de La Force, fille de François, marquis de Castelmoron, et de Marguerite de Viçose, baronne de Cazeneuve, est la descendante d’une grande famille huguenote du Périgord : son grand-père, Jacques-Nompar de Caumont, duc de La Force (1558-1652), en plus d’avoir été maréchal de France, est aussi un mémorialiste fameux. On ne sait pas grand-chose de son éducation, mais elle paraît à la cour très jeune, où elle est d’abord fille d’honneur de la reine jusqu’en 1673, avant d’entrer dans le cercle de Marie de Lorraine, duchesse de Guise. C’est dans ce cadre, et pour amuser ses amies, qu’elle se met à écrire des vers, composant une poésie de circonstances qui fait l’admiration de la cour et du Mercure galant qui ne manque pas une occasion de citer ses productions (poème en l’honneur du mariage de Anne-Louise d’Orléans et du duc de Savoie ; Châteaux en Espagne ; poème en l’honneur de la princesse de Conti, épître en vers à Mme de Maintenon lors de la représentation d’Esther, etc.). Après la révocation de l’édit de Nantes, elle abjure le protestantisme, ce qui lui permet de recevoir du roi une pension, dont elle avait le plus grand besoin.

En juin 1687, elle défraye la chronique par son bref mariage avec Charles de Briou, fils unique du président de la cour des Aides. Le jeune homme, son cadet de dix ans, est riche et séduisant ; le mariage est conclu, sans le consentement du père de Charles, en juin 1687, et le couple est reçu et logé à Versailles. Mais le père intervient et, sans l’accord du roi, ose user de son droit paternel pour faire enfermer son fils jusqu’à ce que ce dernier renonce à ce mariage ; après deux ans de procès, les époux sont condamnés pour « abus dans la célébration du mariage » et le lien rompu. Charlotte-Rose se tourne alors plus intensément vers l’écriture, où elle va cultiver deux genres différents. D’une part les romans galants : elle se fait une spécialité des « histoires secrètes », fictions où les aventures amoureuses relatées avec beaucoup de liberté d’invention sont censées révéler le dessous des cartes des événements historiques officiels ; ainsi l’Histoire secrète de Marie de Bourgogne, parue en 1694, ou Gustave Vasa, Histoire de Suède (1697-1698). D’autre part, et simultanément, les contes de fées : elle s’inscrit dans la production largement féminine, du tournant des XVIIe-XVIIIe siècles avec les Contes des contes (1698). Elle suscite un nouveau scandale en 1697, car on lui attribue les Noëls, poèmes satiriques très diffusés : elle reçoit l’ordre de se retirer dans un couvent loin de Paris, condition pour conserver son indispensable pension. Elle s’exile chez les bénédictines de Gercy-en-Brie, d’où elle ne sortira qu’en 1713.

Devenue membre de l’académie des Ricovrati de Padoue en 1698, elle n’en continue pas moins à écrire. Ainsi Les Jeux d’esprit, ou la Promenade de la princesse de Conti à Eu (restés inédits jusqu’en 1862), contiennent un des rares exemples de mise en scène du « jeu du roman », témoignage des pratiques littéraires collectives et ludiques des salons. Elle séjourne sur les terres familiales à la fin de sa vie, et travaille à une biographie restée manuscrite de son grand-père à partir de ses Mémoires. Elle meurt à Paris en 1724, laissant encore un manuscrit de Pensées chrétiennes.

Les rééditions de ses romans et de ses contes, intégrés au vaste recueil du Cabinet des fées, témoignent qu’elle a continué à être lue au XVIIIe siècle ; son conte « Persinette » est une des sources de la version des frères Grimm de « Rapunzel » (Raiponce), conte auquel les studios Disney ont donné un nouvel éclat par un film d’animation en 2010. Citée dans les principaux dictionnaires et répertoires anciens (Fortunée Briquet, Riballier et Cosson, Pierre Bayle, Lenglet-Dufresnoy, Michaud), elle est aujourd’hui redécouverte par les universitaires anglo-saxonnes. » (N. Grande).

Le règne de Louis XIV a été marqué par le faste et l’éclat. L’aspect sacré de la Monarchie française ainsi que la naissance tant espérée du dauphin, après vingt-six ans de mariage, a beaucoup contribué à la création du mythe du « Roi Soleil ».

Louis XIV trouva ainsi, lors de son avènement en 1643, toutes les conditions favorables à une politique d’adulation, savamment orchestrée par Mazarin. Il s’agissait alors de regrouper derrière le Roi (par l’intermédiaire de son régent dans un premier temps), une Cour indisciplinée et frondeuse et d’asseoir sur des bases stables et définitives la monarchie absolue. Les fêtes de cour, notamment dans la première partie du règne (jusqu’en 1682), donnèrent à Louis XIV le prétexte de figurer en « Roi Soleil », en empereur romain, ou en Alexandre le Grand apportant la paix aux nations conquises, et aux courtisans de suivre l’exemple du divertissement, déguisés en demi-dieux et monarques incarnant Apollon dans les jardins de Versailles.

Dans cette époque que l’on dit austère et religieuse, le goût du merveilleux et du magique fut présent sur tous les plans : que ce soit dans les divertissements de cour, les opéras à machine, les ballets ou les Belles Lettres.

A partir de l’installation définitive de la Cour et du Gouvernement à Versailles, en mai 1682, les fêtes diminuent en fréquence et en faste ; les courtisans désertent les jardins versaillais pour les appartements du Palais, qui devient le cadre de fêtes d’intérieur. Les fêtes de Cour se figèrent dans des relations et des gravures : la vieille cour s’assagit, le Roi-Soleil à son zénith voit venir l’heure du déclin. C’est donc paradoxalement, en cette fin de siècle dévote, sous l’influence de la dernière maîtresse du roi, Madame de Maintenon, qu’éclot la vogue des contes de fées. Les mondains, nostalgiques des féeries d’antan ou désireux de perpétuer les divertissements d’extérieur dans leurs salons, jouent à des jeux littéraires festifs et spirituels. Parmi les genres que l’on compose entre gens de bonne compagnie, il en est un qui semble concentrer toutes les influences du siècle, littéraires et sociales : le Conte. Ce petit genre très ancien et intemporel, redécouvert à nouveau au milieu du siècle par La Fontaine, se nourrit des souvenirs d’enfance, des lectures romanesques des grands succès du début du siècle et des frivolités mondaines du temps. Mais loin de s’écrire comme il se dit, le conte littéraire se forge des codes rhétoriques qui feront son succès au cours des années 1690-1700 et même bien au-delà.

Les études critiques sur le conte au XVIIe se sont portées, pour la plupart, sur un auteur phare : Perrault, jouissant de son prestige d’académicien. Le genre, dans son ensemble, a souffert du stéréotype qui l’associe au public enfantin, il était donc jugé indigne d’une analyse littéraire sérieuse. En 1928, Mary-Elisabeth Storer soutient à Paris une thèse sur Un épisode littéraire de la fin du XVIIe: la mode des contes de fées (1685-1700), se concentrant sur la « première mode » des contes de fées. En 1975, Jacques Barchilon élargit le corpus et étudie Le Conte merveilleux français de 1690 à 1790. Cent ans de féerie et de poésies ignorées de l’histoire littéraire, (Paris, Champion). Ces deux ouvrages sont les études les plus intéressantes (mais également les seules) dans la première moitié du XXe siècle.

Depuis une vingtaine d’années, la critique a redécouvert les femmes qui composent l’essentiel des auteurs de ce genre : ainsi Mme d’Aulnoy, Mme de Murat et Mme de la Force ont fait l’objet de plusieurs thèses émanant des universités anglo-saxonnes et françaises.

Fort bel exemplaire de ce rarissime recueil de Contes de Fées, à grandes marges, provenant des bibliothèques du Comte de Lignerolles (II – 1894, n° 1925 : « Première édition ») et de Cécile Éluard, orné d’une charmante illustration comprenant 11 planches gravées sur cuivre, dont 2 placées en tête avec 4 sujets, chacune illustrant également chacun des contes, et une planche de musique notée dépliante.