La première représentation connue de Cendrillon.

Rarissime, elle parait ici en 1514 dans cette édition originale

donnée par Grüninger à Strasbourg.

Cendrillon en 1514.

Geiler Von Kaisersberg, Johann (1445-1510). Das Jrrig Schafe Sagt vo(n) cleinmütikeit un(d) böser anfechtung.

Strasbourg, Johann Grüninger, 1514.

Relié avec :

– Das Ostertag (Ibidem, 1520).

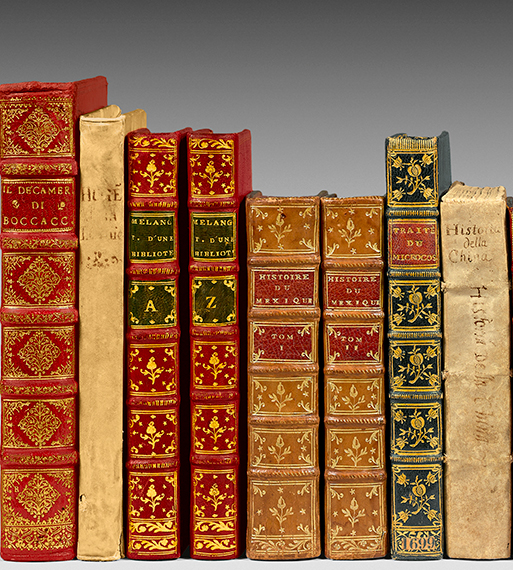

Deux ouvrages en 1 volume petit in-folio de 92 et 60 feuillets, plein vélin ivoire.

278 x 192 mm.

Première édition donnée par Grüninger, d’une grande rareté, du Das Jrrig Schaf, œuvre du philosophe et théologien de Fribourg, ami de Sebastian Brant, auteur de sermons intrépides contre la sécularisation et la démoralisation du clergé. Les sept sermons sont illustrés chacun d’un bois, dont le célèbre « eschengrüdel », qui est la première représentation connue de cendrillon.

Réunion de deux éditions remarquablement illustrées par des artistes travaillant pour Jên Grüninger, le plus important des imprimeurs strasbourgeois jusqu’en 1520.

Paul Kristeller, Die Strassburger Bücher-Illustration im XV. und im Anfange des XVI Jahrhundert, Nieuwkoop, 1966 (fac-similé de l’édition de 1881), 146, 179 et 183 ; Richard Muther, German book illustration of the Gothic period and the êrly Renaissance, 1460-1530, trad. Ralph R. Shaw, Metuchen, 1972, 1434, 1454 et p. 199-200.

L’Occident connaît surtout l’histoire de Cendrillon à travers les versions fixées par Giambattista Basile dans La Gatta Cenerentola, Charles Perrault dans Cendrillon ou la Petite pantoufle de verre et par les frères Grimm dans Aschenputtel.

Mathilde de Morimont (Mechthild von Mörsberg) qui vécut entre le XIe et XIIe siècle (décès le 12 mars 1152) est la personne qui aurait inspiré la “légende de la petite Mathilda”. La légende, de près de 500 ans plus ancienne que le fameux conte de Charles Perrault est troublante de similitude. Le châtêu où Mathilde a grandi est aujourd’hui en ruine mais visitable. Le châtêu du Morimont (Burg Mörsberg) se trouve sur la commune d’Oberlarg (Haut-Rhin) sur une colline à 522 m d’altitude à proximité de la frontière Suisse.

L’histoire : Une jeune orpheline, gardeuse d’oies, qui reçoit de sa marraine une pomme (et non une citrouille) susceptible d’exaucer trois vœux. Grâce à ce fruit magique, Mathilde acquiert une robe magnifique et se rend par deux fois au bal organisé par un chevalier aussi bêu que riche. Problème : à minuit, la belle redevient invisible. Le chevalier, au désespoir, fait rechercher celle qui a conquis son cœur, parvient à la retrouver grâce à une bague (et non un soulier de verre) qu’il lui avait offerte et finit par l’épouser.

En Europe encore, Giambattista Basile a recueilli les histoires de la tradition orale, dans son recueil de contes, Le conte des contes ou Le divertissement des petits enfants. Le conte de La Gatta Cenerentola (La Chatte des cendres), publié dans le Pentamerone, I, 6, présente Zezolla, fille d’un prince. Le récit, que Perrault a pu lire et épurer, y est plus brutal et détaillé. La baronne d’Aulnoy publie en 1698 dans le recueil Contes nouvêux ou Les Fées à la mode, Finette Cendron, version du conte dans laquelle le merveilleux joue une part très différente.

La première étude approfondie des nombreuses variantes du conte de Cendrillon est due à l’Anglaise Marian Roalfe Cox, qui, aidée de plusieurs spécialistes de divers pays, en a recensé 345 (parmi lesquelles un conte de Bonaventure des Périers, la version de Basile et celle de Perrault) dans son ouvrage intitulé Cinderella (1893). Cette œuvre considérable a ensuite connu un certain oubli, et ce n’est qu’en 1951 qu’une nouvelle étude, due à la Suédoise Anna Birgitta Rooth, The Cinderella Cycle, qui présente près de deux fois plus de variantes que celle de Cox, l’a en partie supplantée ; Anna Rooth rend hommage à sa devancière dans son Introduction.