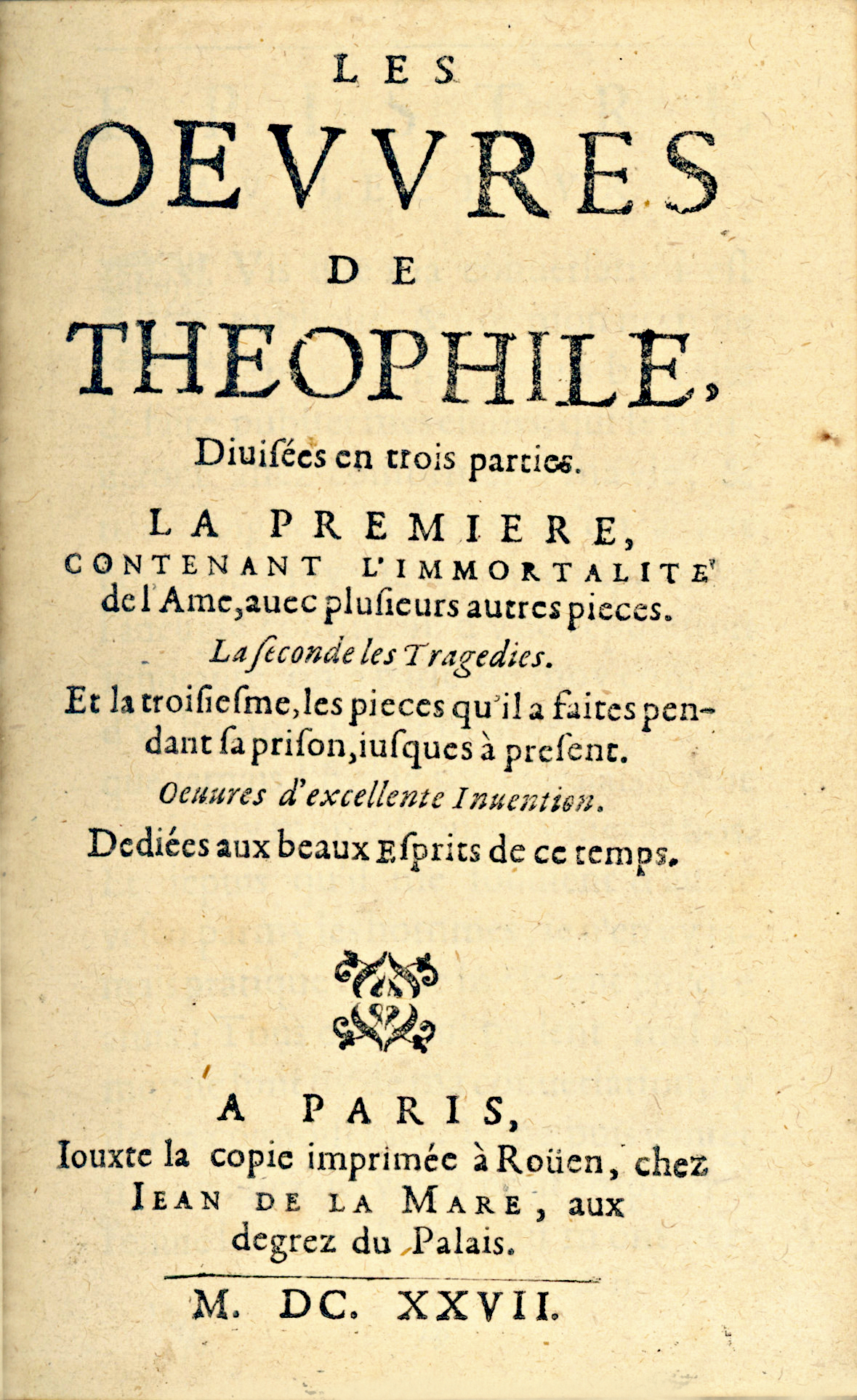

A Paris, Iouxte la Copie imprimée à Rouen, chez Jên de la Mare, 1627.

– Suivi de : Œuvres du Sieur Theophile. Seconde partie. 1628.

– Suivi de : Recueil de toutes les pièces que le Sieur Théophile a mises en lumiere pendant sa prison, iusques à present. Avec quelques autres Œuvres à luy envoyees par ses Amis. Troisieme partie. 1628.

– Suivi de : Apologie de Theophile au Roy.

Soit 4 parties en 1 volume in-8 de (8) ff., 336 pp., 160 pp., (1) f. de titre, pp. 163 à 285, 69 pp.

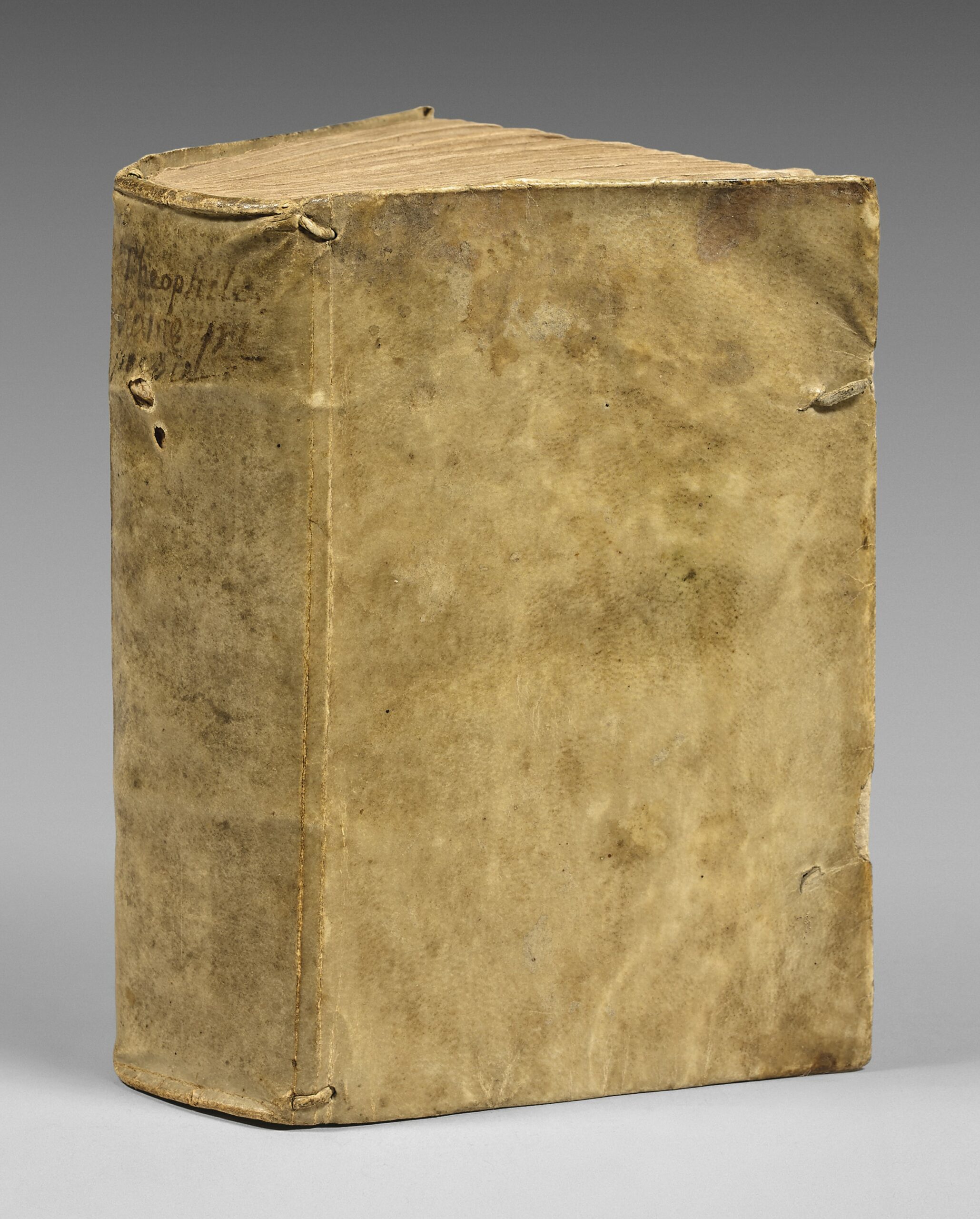

Plein vélin souple, dos lisse, restes de liens. Reliure de l’époque.

165 x 103 mm.

Rarissime édition collective en partie originale des Œuvres de Théophile de Viau (1590-1626) réunissant les trois parties qui avaient été publiées séparément, savoir, la première partie, Paris, J. Quesnel, 1621, in-8 ; la seconde, Paris, Quesnel et Billaine, 1623 ; la troisième en 1624, le volume s’achève sur une partie séparée de 69 pp. : « L’Apologie de Theophile au Roy ». Notre édition est si rare qu’elle est demeurée inconnue de la plupart des bibliographes. Tchémerzine cite une autre édition de 1627 d’après le catalogue solar, et G. Saba, Théophile de Viau, 2007, n°50, ne recense que 4 autres exemplaires : Arsenal, Orléans, Yale et Toronto. La première édition collective des Œuvres de Théophile de Viau fut imprimée à Paris, chez Billaine, l’année précédente, en 1626. Elle est bien sûr introuvable et Tchemerzine ne la connaît pas. « Elle est de toute rareté ; le père Niceron semble l’avoir vue, mais l’abbé Goujet n’a connu que celle de 1627 et une de 1643 qu’il appelle la Seconde, et enfin une in-12 de 1662. Lachèvre dont la documentation est immense dit ne pas l’avoir vue. Nous ne la connaissons pas. » (Tchemerzine, V, p. 860). Selon l’abbé Goujet (Tome XIV, p. 496), la première édition collective serait identique à la nôtre, imprimée à Rouen, chez Jên de la Mare, en 1627. Elle est si rare que Tchemerzine mentionne « nous ne la connaissons pas ». En fait les éditions collectives de 1626-1627 sont tellement rares – Théophile, mort en 1626, venait de vivre un terrible procès et ses œuvres étaient condamnées et brûlées – qu’elles sont aujourd’hui ou inconnues – cas de celle présentée ici – ou répertoriées à quelques rares exemplaires dans le monde. Le seul autre exemplaire imprimé à Paris en 1627 cité par Tchemerzine (V, p. 863) : « l’édition de Paris, 1627, est citée au catalogue Solar, n°1311 » est en fait une autre édition composée différemment qui se termine par la Tragédie de Pasiphae. La première édition collective à pagination continue ne sera publiée que deux ans plus tard, en 1629, chez le même imprimeur. A Paris, Iouxte la Copie imprimée à Rouen, chez Jên de la Mare, aux degrez du Palais, 1629. La place de Théophile est essentielle dans la littérature française. Selon Ant. Adam, il a « renouvelé la poésie française », il est « le premier en date de nos grands prosateurs classiques ». Vivant dans le milieu libertin, il s’est heurté aux Jésuites qui ont déployé tous leurs efforts pour le faire condamner. Sa paraphrase du Phedon sous le titre de « Traicté de l’immortalité de l’âme », l’a fait classer parmi les suiveurs de Giordano Bruno et de Vanini et la hardiesse de ses vers licencieux ont noirci le tablêu qu’ils ont fait de lui. « Il ne connut les flammes que sous la forme d’un homme de paille vêtu d’un pourpoint de satin, il fut néanmoins condamné, et ses amis reçurent la double leçon, de son péril d’abord, et de son angoisse… ». (R. Pintard). Théophile de Viau est mort à 36 ans, plus usé, écrit Henri Mondor, par les persécuteurs que par son libertinage. Assuré par contre, aux dires des meilleurs esprits de son temps, de l’immortalité littéraire… (il) a été un des grands poètes lyriques français. La brève bêuté des femmes, leur souriante trahison, leur vieillesse décrépite… l’ont particulièrement inspiré… les grâces de son ton naturel annonçaient La Fontaine ; sa bravoure et sa liberté avaient continué Villon. Mallarmé… accordait, à Théophile de Viau, une place si importante qu’elle se trouve honorer l’un et l’autre. Un premier exil avait mené le poète aux Pays-Bas, avec Guez de Balzac. Selon Henri Mondor, une brouille, peut-être par quelques points comparable à celle de Verlaine et de Rimbaud, les sépara. Rentré en France, pensionné par Louis XIII, Théophile de Viau devait de nouvêu fuir en Angleterre où le duc de Buckingham l’accueillait ; revenu en 1621, il abjurait le protestantisme et se mêlait aux poètes des cabarets de l’île Saint Louis ; accusé d’être l’auteur de poèmes scandaleux, il fut arrêté et incarcéré dans le propre cachot de Ravaillac. Au terme d’un long procès, il bénéficia de la protection du roi et ne fut exécuté qu’en effigie. Maintes fois rééditées, ses « œuvres poétiques » connaîtront au XVIIe siècle un succès tel que la gloire de Malherbe même en pâlira. Symbole d’un temps mal assuré, fort de ses hésitations, qui prépare l’avènement de l’ordre classique, mais n’y a encore rien sacrifié, l’art de Théophile a les vertus et les limites de sa préciosité. « L’univers borne ses horizons, consent à plus de « matin » ou de « Solitude ». L’auteur de l’ « Elégie à une dame » manque de peu le secret de Jên de la Fontaine ; celui d’une paresse qui est disponibilité, d’une flânerie qui est docilité aux dieux. Il arrive aussi qu’un songe, un pressentiment fissurent telle ode, en lézardant le surnaturel de convention. Le meilleur Théophile est-il dans la prose dépouillée des lettres, de l’ «Apologie au roi », de la nouvelle latine « Larissa », des « Fragments d’une histoire comique », ou bien dans le lyrisme flamboyant de ses tragédies, « Pasiphaé », « Pyrame » et « Thisbé » ? Plus musical que Racan, plus robuste que Tristan, l’oisêu Théophile traverse plus heureusement les siècles qu’il n’a fait son temps. » Antoine Duminaret. Sa Poésie enchantera Mallarmé. Renouvelant profondément la poésie baroque par le naturel de son lyrisme et la vivacité de son imagination le poète substitue à l’inspiration religieuse l’exaltation de la nature en témoignant d’un naturalisme épicurien de tendance nettement matérialiste. « Je veux faire des vers qui ne soient pas contraints, Promener mon esprit par de petits desseins, Chercher des lieux secrets où rien ne me déplaise, Méditer à loisir, rêver tout à mon aise,… ». Avec une sensibilité très affirmée Théophile chante la solitude, la passion amoureuse et la Bêuté de la nature : … « la charrue écorche la plaine ; Le bouvier, qui suit les sillons, Presse de voix et d’aiguillons Le couple de bœufs qui l’entraîne… Une confuse violence Trouble le calme de la nuit Et la lumière, avec le bruit, Dissipe l’ombre et le silence… » Les œuvres complètes de Théophile de Viau imprimées avant 1630 reliées en vélin de l’époque sont de la plus insigne rareté. Superbe exemplaire de cette précieuse édition collective en partie originale, conservé dans son vélin souple de l’époque.

Voir moins d'informations