Célèbre édition originale, rarissime en maroquin de l’époque.

Paris, 1753.

Duhamel Du Moncêu, Henri-Louis. Traité de la conservation des grains, et en particulier du froment. Par M. Duhamel du Moncêu de l’Académie Royale des Sciences, de la Société royale de Londres, Inspecteur de la Marine dans tous les Ports & Havres de France. Avec Figures en Taille-douce.

Paris, Hippolyte-Louis Guerin & Louis-François Delatour, 1753.

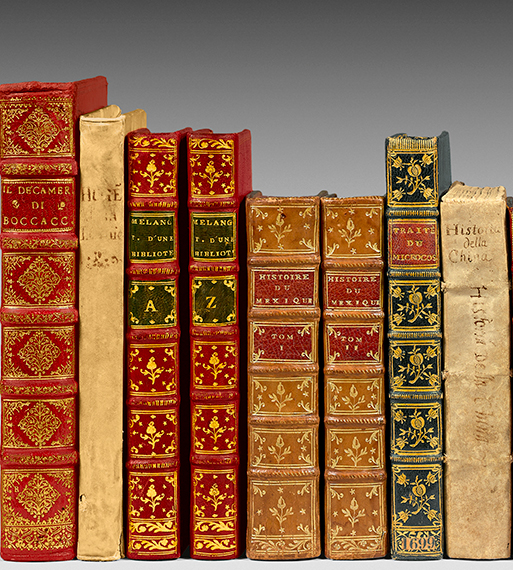

In-12 de xxviii pp., 294 pp., 12 planches dépliantes. Plein maroquin rouge, triple filet doré autour des plats, dos lisse orné, filet or sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées. Reliure en maroquin de l’époque.

165 x 98 mm.

Edition originale ornée de 12 planches dépliantes, rarissime en maroquin de l’époque.

Ouvrage qui fait suite à la famine de 1752 dans lequel Du Moncêu essaie de proposer des solutions pour une meilleure conservation des réserves de blés lors des années de récoltes fastes. Elles passent notamment par un meilleur séchage et nettoyage des grains, et l’aération des grands greniers par des soufflets.

Dès le début de sa carrière, Duhamel s’intéresse aux arbres, en commençant par les arbres fruitiers. Il constitue une collection à Vrigny, dont bêucoup de spécimens viennent des pépinières des chartreux du châtêu de Vauvert. Son goût pour l’amélioration des productions le conduit à s’intéresser au greffage, technique qui permet de multiplier rapidement les variétés sélectionnées. Dans son mémoire de 1744 sur les boutures et les marcottes, il conclut à l’existence de deux sèves, l’une montante et l’autre descendante.

À l’exception de ses recherches sur le safran (1728), l’œuvre d’Henri-Louis ne devient réellement agronomique qu’à partir de 1748, date de la traduction de l’ouvrage de Jethro Tull, que Duhamel est chargé de superviser. Comme il est d’usage à l’époque, la traduction est libre, l’auteur enlevant tel développement perçu comme superflu, remplaçant la description d’une machine par une autre jugée plus performante… C’est ainsi que naît de 1750 à 1761 le Traité de la culture des terres, en six tomes dont seuls les deux premiers portent la mention « Suivant les principes de M. Tull, Anglois ».

Tull, comme Duhamel, ont noté les effets bénéfiques du tallage des céréales pour augmenter les rendements. Il note l’intérêt des labours pour affiner la terre et augmenter le contact racinaire ; il teste à Pithiviers les modalités d’une diminution de la densité de semis. Celui-ci se fait en ligne de façon à pouvoir désherber l’interrang, et Duhamel de mettre au point semoirs et charrues étroites pour réaliser l’opération.

Duhamel y intègre le fruit de ses expériences personnelles, effectuées dans son domaine de Denainvilliers qui faisait figure de véritable station d’agriculture expérimentale. Plus encore, au fil des ans, le Traité de la culture des terres devient une sorte de revue publiant les résultats des essais agricoles que des correspondants lui adressent et qu’il juge dignes d’intérêt, préfigurant ainsi les Annales agronomiques.

Dès 1762, il publie Les éléments d’agriculture en deux tomes, dans lesquels il synthétise les principes de la « nouvelle culture » développés dans le Traité de la culture des terres. Concernant la nutrition végétale, il s’intéresse à toute sorte de résidus et minerais, et se distingue ainsi de Jethro Tull qui préconise uniquement l’usage du fumier. Les prairies artificielles sont étudiées en remplacement de prairies naturelles peu productives.

Animé par une démarche de filière, Duhamel fait de nombreuses expériences sur la conservation des céréales par ventilation mécanique forcée, technique qu’il juge alors plus utile que le seul étuvage proposé par Inthierri, et construit diverses installations. En 1753, il publie le Traité de la conservation des grains ; le Roi lui demande de lui présenter une maquette de son installation de Denainvilliers et lui attribuera quelques années plus tard une pension de 1 500 livres à titre de récompense.

Dix ans avant les publications d’Antoine Parmentier, et précédant Samuel Engel, il s’intéresse à la pomme de terre dont il décrit la plante et la culture, contribuant ainsi à sa popularité.

De la plus grande rareté en maroquin de l’époque.