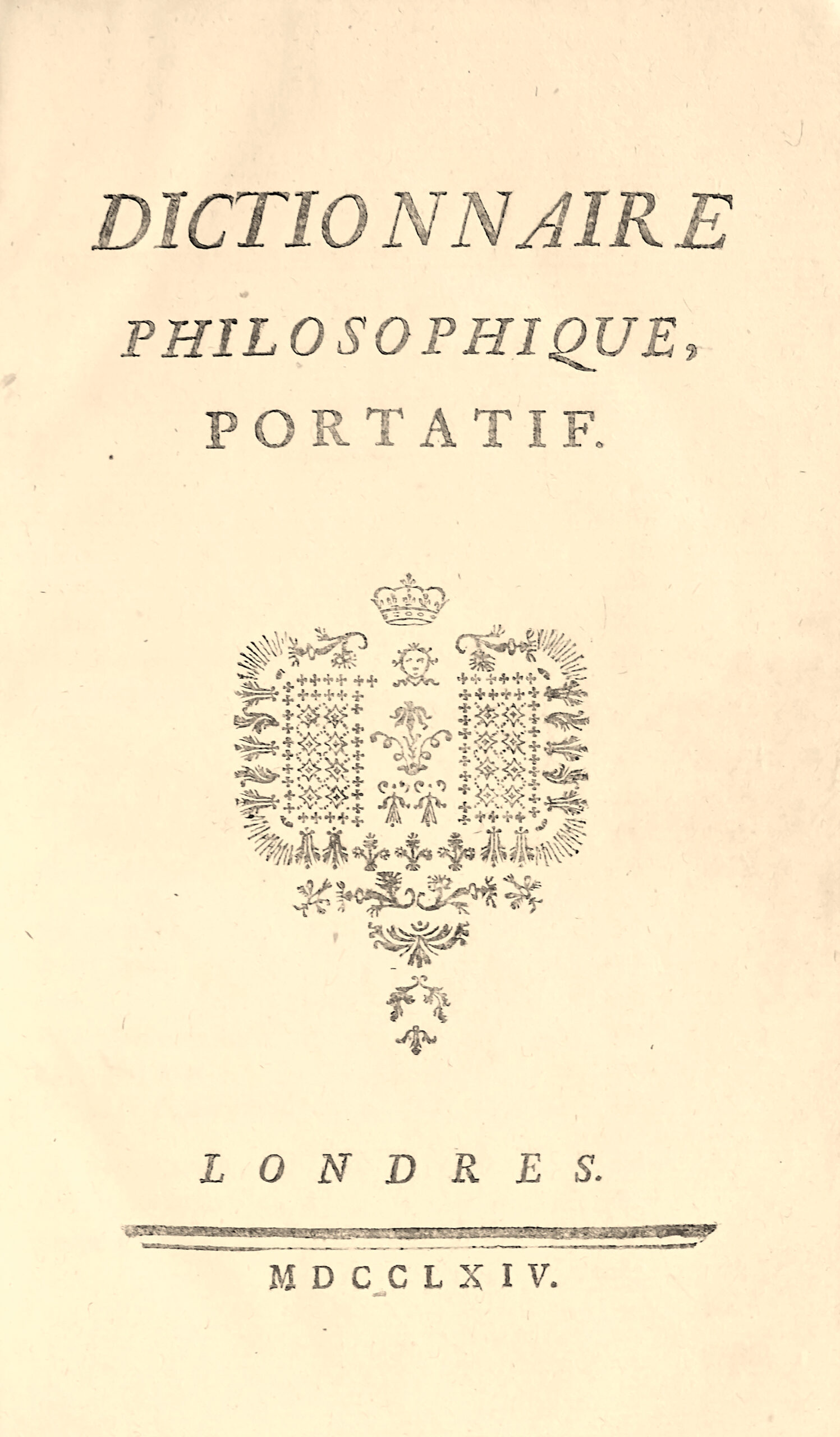

伦敦(日内瓦),1764年。

八开的 viii 页(假标题、标题和目录)及 344 页。

大理石花纹棕色小牛皮,书面周围三重金线,背脊饰有精美花纹,切口处金线,书口刷有花纹,少许磨损。时代装帧。

186 x 110 毫米。

极为罕见的原版,是启蒙时代最伟大的文本之一,伏尔泰为 “粉碎可憎” 而写的主书。

« 伏尔泰的‘哲学词典’在1764年9月26日被日内瓦刽子手烧毁 (Gaberel, 伏尔泰与日内瓦人, 巴黎, 1857, p. 116) 并于1765年3月19日被巴黎议会判决,罗马教廷于同年7月8日发布法令 (参见禁书目录, Modoetiae, 1850, p. 118)。- 众所周知,1766年,当拉巴尔骑士受刑时,在其书库中发现的哲学词典与这位不幸骑士的残骸一同被投于火中。” (Bengesco, 伏尔泰作品书目)。

伏尔泰是在1763年重新构思一本能浓缩他的哲学、道德、政治和宗教思想的作品。

他此时正处于声誉的顶峰:作为历史学家、剧作家、诗人、论战家,他的影响力如此之大,以至于使整个欧洲的执政圈对此一不公正事件感到兴趣,并成功地促使图卢兹新教徒让·卡拉斯的案子进行复审。

与此同时,耶稣会被逐出法国,而天主教会则因耶稣会和詹森主义者之间的长时间纷争而智力枯竭。哲学家认为现在是重击的时候,这可能足以推翻这座大厦:1764年6月,《哲学便携辞典》的第一版匿名发表,并未像书中所述的在伦敦,而是在日内瓦。辞典出版后,伏尔泰努力向他的通信者们证实他与这本作品无关,并遵循他自己曾制定的准则:“打击,然后藏起你的手”,这一行为更具意义,因为根据当时的法律,只有承认父权的作者才能被追究责任。这些预防措施并非多余:书籍一出版便引发了丑闻,首先是在日内瓦,书被判决定为“轻率、丑闻、亵渎神明,破坏启示”而被“撕毁并焚烧”,执行于1764年9月24日。

En décembre de la même année, c’est en Hollande que le dictionnaire est brûlé, puis à Berne. Le Parlement de Paris à son tour le condamne le 19 mars 1765, et Rome le met à l’Index. Enfin, le 1er juillet 1766, l’exemplaire du livre de Voltaire que possédait le chevalier de La Barre est acheminé de Paris à Abbeville pour être cloué sur le torse de son propriétaire, et brulé sur le même bucher. »

词典的创意源于1752年9月28日与腓特烈二世在波茨坦的晚宴,起初,该作品应是集体创作。“阅读词典令人联想到蒙田的随笔,其中有同样的思想自由和许多插曲。” (伏尔泰, BN, 1979年, 第547号)。

« 大部分条目涉及宗教,其标题本身已颇具说明性:无神论、狂热、奇迹、迫害、迷信、宽容。每条目有时是严肃的讨论,有时是愤慨的,更多的是狡黠。有些则以对话形式呈现:例如一位英国人和一位西班牙人关于思想自由的对话,一位希腊哲学家和一位斯基泰人(神的条目),一位苦行僧和一位中国人,两位中国人或两位土耳其人之间的对话。但无论国籍如何,人物特点始终如一:其中一位对话者是充满常识的无知者,另一位则是迅速缺乏论据的学究。一系列已对话化的条目标为:中文问答、日文问答、牧师、园丁,意在显示,无论对神采取何种形式崇拜,仍然是同一位神受到敬仰。伏尔泰不仅对神职人员发起攻击,他直接攻击宗教和教义;他试图证明,即便圣经没有被篡改,它们也是荒谬和不道德的。然而他并不走向无神论。与霍尔巴赫甚至狄德罗不同,他承认一个上帝的存在,即宇宙的工程师。另一短篇章则献给政治:自由、法律、战争、国家、政府,哪种是最好的、暴政。伏尔泰一如既往地捍卫思想的自由和宪政制度;他回答说:“哪种是最好的国家 ?”是“只服从法律的国家”。之后,他补充说:“但是,这样的国家并不存在。” 有关心理学、美学特别是风俗的若干条目补充了这部词典。

伏尔泰在《便携辞典》中提出的论点,后来在《理性福音》(1764年),《必要集》(1768年),最后在1770年至1772年间的九卷《百科全书问答》中得以发展。在这些作品以及《便携辞典》中,伏尔泰以一种特殊的方式自称为哲学家。他不是一个思辨者,而是一个道德家、一个实践性的道德家。他在论述中没有科学上的严谨,没有长篇大论,只有机智、嘲讽和攻击:他的嘲讽总是有效,他的攻击总是命中。事实上,伏尔泰在其中表现得像一个檄文作家,一个天才记者。《哲学辞典》的影响是巨大的,正是围绕这样的作品才形成了伏尔泰哲学,形成了伏尔泰的精神。”(盖伊·舍勒)。

《哲学辞典》的计划是在1752年于波茨坦构想的:科利尼告诉我们,9月28日“在王的晚宴上,人们对哲学辞典的想法感到有趣,这个想法转变为一个认真采纳的项目,王的文学家和腓特烈二世亲王本人将共同努力等等……柯利尼补充道,伏尔泰第二天就开始了”(《我在伏尔泰身边的时光》,巴黎,柯林,1807年,第32页)。

“这是一部大胆和诱人的作品,充满了如此程度的怀疑论,以至于引起了强烈的抗议,尽管如此,它在出现时对宗教意识产生了巨大的影响。”(小勒,《主要原版版本书目》,第552页)。

不久之后,伏尔泰“将《亚伯拉罕》一文献给腓特烈”,国王回复道:“我读了您的第一篇文章,非常好。您应该已经开始了文章的字母索引: 我认为应该在开始工作前完成,以便确定文章数量,更好地选择主要的,且不允许小细节进入《辞典》:因为如果一些从属的文章进入《辞典》,则有必要或加上更多细节,或在工作时改变计划,这似乎与这样一种作品应该设定的统一目标不符” (伏尔泰致腓特烈(1752)。腓特烈致伏尔泰(1752)。 — 腓特烈大帝作品,普罗伊斯版本,卷二十二,页294和296,以及伏尔泰作品,加尼耶版本。通信,卷五,页491,492)。

《灵魂、无神论者、无神论、洗礼》等文章紧随《亚伯拉罕》之后,腓特烈写信给伏尔泰:“如果您以这样的速度继续,《辞典》将在短时间内完成”(腓特烈至伏尔泰(1752),伏尔泰作品,加尼耶版本,通信,卷五,页497)。但因与莫泊特的争执、法兰克福事件等,伏尔泰中断了工作:他似乎直到1760年才重新开始:“我全神贯注地,写信给德芳夫人于1760年2月18日,‘在一次按字母顺序对我自己应如何思考此世和他世的盘点中,全部为我自己使用,也许在我死后,为诚实人所用。我在工作中如蒙田般勇敢地前行,若我偏离,也是在一个更坚定的步伐中。’(参见伏尔泰致德芳夫人,1761年1月15日)。

Précieux exemplaire de l’édition originale d’une rareté insigne de l’un des plus grands textes du XVIIIe 世纪,保存于未经修复的全皮装订中,这种状态极为罕见。

我们的研究仅允许我们定位到自1930年开始记录以来,市场上出现过的这种稀有原版全皮装订的四个本子:

– 一个由苏富比拍卖行于1937年售出,保存于当时的小牛皮中,

– 一个由皮亚萨拍卖行于2006年售出,经过修复的当时的羊皮纸,

– 一个由费拉顿拍卖行于2014年售出,当时的羊皮纸(“装订磨损,书背削平,角严重磨损,边缘有时严重发黄”),

– 最后一个由皮亚萨拍卖行于2016年售出,使用当时的摩洛哥皮与《宽容论》一起装订(“装订略有修复”;2016年售出价为26,317欧元)。