巴黎,Hachette,1867年。

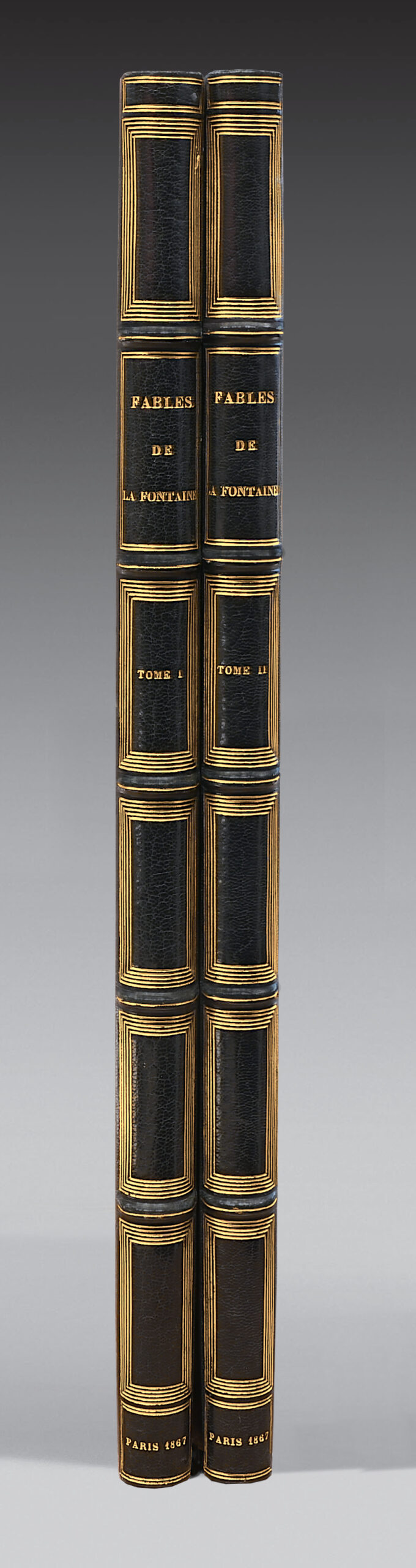

2卷对开本,I/ (1)页空白,(2)页,1幅肖像,lx页,317页,(1)页,42幅插图;II/ (2)页,383页,(1)页,43幅插图。蓝色摩洛哥皮,书面对金色边框,脊柱有饰条,内框11条金色边框,镀金切边。Chambolle-Duru.

432 x 315 mm。

第一版由Gustave Doré插图,装饰有根据Sandoz创作的肖像,以及248个小插图和85个全图。

豪华版十本之一,印制红色边框和标题,日期为1867而非1878。

Un artiste domine de la hauteur de son imagination l’histoire de l’édition des Fables de La Fontaine au 19ème 世纪,高斯塔夫·多雷。

“与轻松或讽刺的插图不同,Gustave Doré为La Fontaine的《寓言》提供了更具原创性的解读。他的插图自愿地在现实与幻想之间摇摆,为文本提供了鲜明的对比。

这种现实主义反而为幻想提供了动力。例如,在瘟疫病兽的详细视图中,Doré将处于前景的物种放置得最适合引发不安:鳄鱼、鹈鹕、猫头鹰、犀牛,所有这些生物因其奇怪的外观或怪异的特征而置于奇异的象征之下,远离对美的安心想法和创造秩序的和谐美。Doré在世界的商店中找到了奇异和怪异的化身,这些化身是有违自然的,类似于Jerome Bosch以其想象力的源泉创建其画作中的图像。但这种幻想并非无偿的,而是从属于寓言的解读。因为这些畸形的形式本身就像是表达了一种与La Fontaine所说的道德不和谐的形象,与“ À ces mots on cria haro sur le baudet”文本中不可否认地更接近的屠杀场景一样,具有相同意义,介于理想的言辞美与野蛮的行动真实之间。可以说,Doré的幻想现实主义是寓意性的:它将图像转化为符号。

在Doré的幻想想象中,通过两个手段来操作:利用特定图像的集合,这些图像由于其重现或其所形成的网络,获得了令人着迷的主题的价值,以及使用构图方式让表现展现出戏剧性的力量。 确实,许多反复出现的形象是由La Fontaine的文本所唤起的;但Doré通常能将主题变为象征。

比如我们可以考虑森林的主题。作为以樵夫为主角的寓言的自然场景(《死亡与樵夫》、《樵夫和墨丘利》、《森林与樵夫》),它丰富了一种附加的价值而成为恐惧的象征:无论是因为某种视觉类比效果,它提供了这种情感的形象——如在《樵夫与墨丘利》中,枯死的树枝伸向天空,加强并因此放大了樵夫失去斧子的绝望姿态——还是从森林与危险、迷失甚至死亡观念的古老联想中获得的。为了插图《狼与猎人》,Doré深受一个世纪前1755至1759年间出版的Jên-Baptiste Oudry著名大型《寓言》版画的影响。然而Oudry将场景设定在树林边缘,而Doré则将其移至一片森林。森林不再仅仅是背景,而是转变为真正的角色,用以表明危险,就如同在文本中猎人表示贪欲和狼表示贪婪。

在La Fontaine的寓言中,享乐主义通常是一个不要延迟享乐的呼唤。由于Doré的浪漫主义插图,这一意义如今被扭转成对人类悲剧命运的唤起,将集中从享受现在的指令转移到其哲学理由上:不应推迟享乐是因为生命短暂,死亡的威胁无处不在(“ 啊!我的朋友,死亡可能在半途带走你”)。

同样的想象概念中,如刚刚展示的例子中那些密谋的狼的形象,Doré表现出对影子和幽灵形式的表现的偏爱。这有时会催生场景的灵感:在《月中的动物》的插图中,这位艺术家再次以Oudry的插图为模型,加入了将观察者透过望远镜看到的动物转化为长耳朵,弯曲脊背和扭曲尾巴的幻想老鼠的想法,由望远镜和月光下的人群的影子投影而成。诚然,这并不是真正令人感到担忧:这仅仅是观点的无用影子。更令人不安的是死亡的幽灵,如阴影般在《死亡与樵夫》的树木之间显现。

在传统的死亡之舞图像中,死亡通常正面被描绘成将人类引向一边跳舞的骷髅,而Doré以一个从远处突然出现的形象取而代之,更加明确地感受到结束的不可避免,因为它将其维持在等待中。透视法在这里是组织空间的原则,也是一种直觉心理理解的原则,赋予其全部意义。在《狼与羊》中,对三头窥视猎物的狼而言,运用的方法相同:狼突然出现在羊圈边缘的立即视野,并以此构成了危险意义的紧迫性表达。Doré结合多次逆光效果,从这种构图原则中得到了更强的效果。

《兔子和青蛙》、《鹰和猫头鹰》、《两只老鼠、狐狸和蛋》,这些影像也同样如巨大的威胁阴影般浮现。格兰维尔将视角聚焦于这些形象:多雷在放置于寓言开头的插图中也采取了这一做法。

多重艺术中的引用:

但这不论多么丰富,只是画家的语法,由一个以规则和表现技法构成的词汇表形成。多雷的原创性之一,与许多尝试过拉·封丹寓言的前任不同之处在于,他通过一种艺术文化丰富了这一语法,使得插图具有了语言的厚度。

令人惊讶的是,多雷每有机会,都在他的板画中滑入或多或少发展的艺术引用。其中最完整的一幅用于《磨坊主、他的儿子与驴子》的插图。多雷几乎完整借鉴了多米尔于1849年在法国艺术家沙龙上展出的同主题画作,以至于他的构图显然是对这作品及其作者的致敬。而多雷对年长前辈的这一致敬格外引人注目,因为它不仅仅是在拉·封丹的肩头打个招呼,而是一种极为巧妙的方式,用绘画的顺序再现寓言的开头几行诗:“艺术的发明是长子的权利,/ 我们应将寓言归功于古希腊。/ 然而这片田野未曾完全收割/ 新来者仍可在此拾穗。”

其他对同时代画家的引用一般较为具体。例如,在《燕子与小鸟》中,那位农民的形象让人联想到让-弗朗索瓦·米勒的画作《撒种者行进》,这一画作在1850年沙龙中备受关注。泰奥菲尔·戈蒂埃曾如此描述:“夜幕即将降临,它的灰色幕布正在棕色大地上展开;撒种者以节奏踏步,把谷物撒入沟壑,身后跟随鸟儿在啄食。”而为了插图拉·封丹的寓言,多雷重组了米勒画作中的场景秩序,但保持住了那些要素:翩翩而过的“啄食鸟”移至前景,撒种者次之,但天空仍是灰色且场景位于海边——这与拉·封丹设定的场景略有不同,在后者的故事中对该场景只字未提。

同样,表现鹿的板画(《水中看到自己的鹿》、《生病的鹿》)在自然主义处理上,颇受19世纪50年代末库尔贝所传播的原野猎物题材的影响。然而,多雷与库尔贝之间的关系并不完美,他们彼此的钦佩不仅仅包含保留态度。这证明了引用的动作并非是一段个人传记轶事:此问题投注在更高的层面上,寻找合适的绘画语言来为寓言插图,不仅仅是它的技术可能性,还有它们在历史上的遗产所给予的。

Cela explique que certaines références soient faites à des genres, des formules ou ce qu’on pourrait appeler des « lieux communs » picturaux, plutôt qu’à un artiste ou un tablêu précis. Le peintre Michallon avait peint au début du 19ème siècle, sous le titre « La Femme foudroyée », un très grand chêne au pied duquel deux personnages se penchaient sur le corps d’une femme abattue par l’orage, mais il n’est pas sûr que Doré ait eu précisément cette toile à l’esprit en insérant un cavalier foudroyé vers lequel se dirige un piéton dans la planche qui illustre « Le chêne et le rosêu ». Il est par contre certain que le traitement qu’il a donné de la fable, qui consiste à prendre pour sujet principal une grande étude d’arbre tourmenté par la tempête, s’inscrit dans la lignée des tablêux des paysagistes de son temps, ceux de l’école de Barbizon.

Doré puise également nombre d’idées à la source de la peinture hollandaise du 17ème 例如,《鼠会》中的阁楼,其侧光落在成圈排列的小人物上,那些在贫困环境中所布置的场景让人联想到阿德里安·范·奥斯塔德的农村室内图画和版画。

C’est par exemple le grenier du « Conseil tenu par les rats », dont l’éclairage latéral tombant sur un groupe de petits personnages disposés en cercle dans un ameublement de misère rappelle les tablêux et gravures d’intérieurs rustiques d’Adriaen Van Ostade.

多雷制作了一组图像,犹如他那个时期的建筑师建造城堡一样,以历史主义的精神无所忌惮地并置遥远的风格与不同的时代。可以从两种方式理解这点。可能是为了颠覆熟悉并且善良的“老实人拉·封丹”的形象,艺术家想要树立伟大古典主义的崇高形象:如斯古典主义乃至于他的作品插图本身亦足以涵盖所有世纪的画作,仿佛是延续到现代的博物馆。或者,若要将这种折衷视为一种美学项目,而非历史必然这样诠释。如此将风格与类型的混合可能是为了超越诗歌所述,去呈现其创作的诗意意图,而拉·封丹自始至终都将这一意图烙于多元的标志之下。

优美样本安德烈·沃蒂埃和马塞尔·拉佩尔(拿破仑基金会)为1867年十种中国版印制之一。